ARTE INDÍGENA: ZOZOBRAS, PESARES Y PERSPECTIVAS

Por TICIO ESCOBAR.

ARTE INDÍGENA:

ZOZOBRAS, PESARES Y PERSPECTIVAS

Forzado a circular a contramano en el curso de una historia ajena, el arte indígena presenta inconvenientes serios: problemas teóricos, por un lado; contrariedades en su desarrollo, por otro. Este artículo trata en forma breve tanto los conflictos que presenta el propio concepto de arte en cuanto aplicado al ámbito de lo indígena, como los que acarrean las diversas prácticas estéticas de las etnias cuando entran en situación de contacto o colisión con el modelo de mercado. Así, la primera parte considera las razones que justifican el empleo de un término conflictivo, como el de arte indígena. La segunda, esboza dos rápidos cuadros que buscan facilitar la comprensión de las diferentes maneras que tienen los pueblos de asumir el impacto de aquel modelo.

.

Montaje museográfico MAI.

CAV/Museo del Barro.

Archivo DDI.

I. UN CONCEPTO SOSPECHOSO

IMPUGNACIONES

A la hora de hablar de arte indígena, nos sale al paso una cuestión previa, fundamental, que parece impugnar la validez misma del término: ¿en qué sentido puede nombrarse lo artístico en relación a culturas en las cuales la belleza -la forma estética- no puede ser separada de los otros momentos que conforman el conjunto social? El concepto “arte” se refiere a objetos y prácticas que realzan sus formas para generar una interferencia en la significación inmediata de las cosas e intensificar, así, la experiencia del mundo. La operación artística añade un plus de sentido. Y trastorna, de este modo, la percepción ordinaria de la realidad para representar oscuros aspectos suyos, inalcanzables por otros caminos.

Como cualquier otra forma de arte, el arte indígena recurre al poder de la apariencia sensible, la belleza, para movilizar el sentido colectivo, trabajar en conjunto la memoria y anticipar porvenires. Pero, cuando se trata de otorgar el título de arte a estas operaciones, la teoría estética (occidental) interpone enseguida una objeción: en las culturas indígenas, el conjunto de imágenes que ella reconoce como arte no puede ser desmarcado de las otras dimensiones de la cultura: la política, la religión, la medicina, el derecho, la ciencia, etc.

En el interior de aquellas culturas ni siquiera pueden diferenciarse géneros artísticos: la representación escénica, las artes visuales, la literatura y la danza entremezclan sus formas en apretados tejidos simbólicos: complejas unidades significantes que no admiten secciones.

Esta confusión supone un mentís serio a la autonomía del arte, figura central de la Estética moderna, erigida abusivamente en paradigma de todo modelo de arte. Esta figura se funda en dos premisas claras: la separación entre forma y función y el predominio de la primera sobre la segunda. Apoyada en Kant, la Estética determina que son artísticos los fenómenos en los cuales la bella forma desplaza todo empleo que contamine su pureza con el interés de una utilidad cualquiera (los oficios del rito, las aplicaciones domésticas, los destinos políticos o económicos, etc.). Pero, aunque su cumplimiento constituya el requisito primero, la autonomía formal no basta para que una obra sea considerada artística. Hay otras exigencias demandadas por el sistema moderno del arte: la genialidad individual, la innovación, la originalidad y la unicidad: la obra debe ser creada EX NIHILO y provenir de un acto exclusivo y personal, irrepetible. Y debe significar una ruptura de la tradición en la cual se inscribe.

Ahora bien, tales características corresponden a notas particulares de un momento de la historia del arte, el relativo a la modernidad entendida en sentido amplio (siglos XVI al XX), y no es aplicable a muchos modelos de arte, como el indígena, cuyas formas no son autónomas (dependen de finalidades religiosas, políticas y utilitarias), ni son producto de un acto creativo inaugural (surgen, más bien, como expresiones colectivas, aunque recojan la marca individual), ni aspiran a constituir una renovación radical (apelan continuamente a la tradición, aunque la reformulen siempre). Pero esto no ocurre sólo en relación con las culturas indígenas: toda la historia del arte no moderno carece de algunos de los requisitos que éste exige como canon universal a todo sistema que aspire a ser calificado de artístico (1).

Esta arbitraria pretensión (la de hacer del arte moderno occidental el paradigma universal de cualquier forma de arte) produce una paradoja en el centro mismo de la teoría estética. Por un lado, ésta sostiene que toda cultura humana alcanza su vértice en el arte, entendido en sentido amplio como producto de una tensión entre la forma (la apariencia sensible, la belleza) y el contenido (los significados sociales, las verdades en juego, las señales esquivas de lo real). Según esta definición, el arte es patrimonio de toda colectividad capaz de crear imágenes intensas mediante las cuales aquélla busca interpretar su historia y reimaginar su derrotero. Pero, por otro lado, el sistema teórico del arte olvida pronto esta definición (o esencializa sus términos volviéndolos principios abstractos) y sólo reconoce como legítimamente artísticas aquellas obras que llenen las exigencias del formulario moderno.

Este sistema introduce una dicotomía entre los dominios exclusivos del gran arte -soberano, desdeñosamente separado- y el prosaico circuito de las artes menores, constituido por manufacturas artesanales (o hechos de folclore o de “cultura material”) que integran el cuerpo social confundidos con diversas finalidades suyas, instrumentales siempre. La distinción entre el arte superior –que idealiza la forma borrando las huellas de su producción- y las artesanías -que exhiben sus empleos y recalcan la destreza manual del artífice y la materialidad de su confección- escinde radicalmente el mapa de las prácticas estéticas. Allá, el artista genial, cuyas obras circulan en bienales, galerías y museos de arte; acá, el industrioso artesano, cuyas hechuras se ofrecen en los mercados, las ferias y los museos de historia, arqueología o etnografía, cuando no de ciencias.

(1) En este punto se advierte claramente la paradoja que instala la manipulación ideológica del término arte. Para legitimar la tradición hegemónica ilustrada, la historia oficial no tiene problemas en aplicar el término arte a productos de culturas ajenas que confirmen sus valores o coincidan con sus políticas de representación. Esto ocurre aunque tales productos sean anteriores al concepto moderno de arte y carezcan, obviamente, de sus notas. Nadie vacilaría, en efecto, en hablar de arte chino, griego, egipcio o románico, aunque las expresiones designadas con esos nombres no absolutizan la forma, ni esencializan la creación, ni idealizan el papel del artista.

Kunumi pepy. Ceremonia Paĩ tavyterã.

Pananbi’y, 2002. Foto: Ticio Escobar.

DEFENSAS

Ante los escollos que presenta la Estética moderna, podría concluirse que, como lo concerniente a cualquier término, lo relativo al término arte depende de convenciones arbitrarias y se encuentra sujeto al vaivén antojadizo que fraguan las palabras. Sin embargo, en este caso, como en otros, los valores políticos, éticos y culturales que se encuentran en juego, justifican que sean desenmascarados ciertos dispositivos ideológicos que fuerzan el lenguaje y desvían el sentido de los nombres. Por eso, este artículo defiende el uso del vocablo ARTE INDÍGENA. Al hacerlo, no sólo busca ensanchar el panorama de las artes contemporáneas, embretado por una visión demasiado estrecha de lo artístico, sino alegar en pro de la diferencia cultural: reconocer modelos de arte alternativos a los del occidental y refutar el prejuicio colonialista de que existen formas culturales superiores e inferiores, merecedoras o indignas de ser consideradas expresiones genuinas, excepcionales.

En consideración a estos supuestos, se argumentará en pro del término “arte indígena” mediante dos alegatos.

Arete Guasu. Ritual chiriguano. Santa Teresita, 1993.

Foto: Ticio Escobar. Archivo DDI.

LOS BORROSOS LUGARES DEL ARTE

El primero de ellos se basa en la recuperación del concepto tradicional de arte basado no en el desplazamiento de las prosaicas utilidades por las puras formas, sino en la tensión entre éstas y los contenidos. (Una tensión insoluble, cuya indecidibilidad adquiere un valor significativo en la comprensión del arte contemporáneo). Los hombres y las mujeres de diversos pueblos indígenas trabajan la belleza no como un valor en sí, sino como un refuerzo de diversas funciones extraartísticas. La fruición estética constituye una experiencia intensa, pero no autosuficiente: marca una inflexión en un proceso más amplio dirigido a movilizar complejos significados sociales, a rastrear el curso oscuro de verdades esenciales.Ahora bien, la ausencia de autonomía estética no significa privación de lo estético. Aun sumergida en la materia espesa del cuerpo social, la belleza actúa furtivamente apurando desde adentro el cumplimiento de contenidos económicos, religiosos o políticos ubicados mucho más allá del círculo de la forma. Lo estético conforma una dimensión potente, pero contaminada con banales funciones utilitarias o graves fines culturales, oscurecida en sus contornos, que nunca coinciden con los perfiles de una idea a priori de lo artístico. Los colores más intensos, los diseños más exactos y las más sugerentes texturas e inquietantes composiciones operan más allá de la lógica de la armonía y de la sensibilidad: recalcan a través de la representación aspectos fundamentales del quehacer social y despiertan las energías latentes de las cosas forzándolas a revelar sus vínculos con lo extraordinario.Pero lo estético tiene otro límite. No sólo no alcanza plena autonomía, sino que a veces es reforzado, o aun reemplazado, por otros dispositivos que producen el extrañamiento del arte sin pasar por la bella forma. Este recurso, especialmente notorio en las culturas indígenas, no es privativo de ellas: constituye un expediente propio del arte en general. La escena del ritual, ámbito cardinal del arte indígena, constituye un buen ejemplo de la concurrencia de trámites diversos en el hacer del arte.Esa escena se encuentra contorneada mediante fronteras tajantes. Al ingresar en ella, las personas y las cosas cruzan un tiempo distinto y quedan investidas de excepcionalidad: expuestas ante la mirada, unas y otras se desdoblan entre su presencia ordinaria y la ausencia de lo que está más allá de sí y de lo cual ellas constituyen indicios. Los oficiantes devienen dioses; las cosas comunes, elementos consagrados. Ambos quedan provistos de un excedente de significación que los aleja de su propia apariencia y los vuelve radiantes y extraños. Quedan auratizados. Es evidente que la belleza constituye un medio privilegiado para encender las cosas y los cuerpos y cargarlos de inquietud y sorpresa: los atuendos plumarios, la pintura corporal, la música y la coreografía, realzan la apariencia de los actores y los utensilios rituales, los inscriben en el circuito del deseo y la mirada. Pero hay otro camino para auratizar lo que ingresa en la escena; es la vía del concepto: estos objetos y personajes se vuelven únicos e inquietantes en cuanto se los sabe emplazados dentro del círculo que se abre en medio del mundo cotidiano. Independientemente de sus valores expresivos y formales, ellos se han vuelto distintos, distantes: especiales (2). Ubicados en la escena ceremonial, la maraca del shamán, los bastones de ritmo, los ásperos tejidos de caraguatá y los cuerpos sudados, adquieren, aun en plena oscuridad y en silencio total a veces, la energía de una pulsión que trastorna sus sentidos originales.En el arte indígena, como en el contemporáneo, los límites entre lo que es y no es arte se vuelven borrosos, indecidibles. Dependen de posiciones de enunciación, de localizaciones pragmáticas: ya no existe un concepto a priori de lo artístico, cuyos contornos se encuentran entreabiertos siempre y sus notas dependen de valoraciones, de circunstancias, de puestos y estrategias.

(2) Esto ocurre con claridad también en el arte contemporáneo: fuera de la escena de la galería o el museo, ciertos objetos banales (el urinario de Duchamp) carecen de brillo y de magia; dentro, se cargan de energías que los impulsan hacia otros registros significantes. Nada ha cambiado en su forma, sólo su ubicación los ha transmutado.

Izquierda: Mujer nivaklé marcada con los signos del tatuaje facial niscote. Laguna Escalante, 1968. Foto: Miguel Chase-Sardi. Archivo DDI./ Derecha: Luciano Martínez preparado para el Debylyby ishir. Puerto 14 de Mayo, 1989. Foto: Luke Holland. Archivo DDI.

LOS POETAS DIFERENTES

El segundo alegato que aboga en pro del término “arte indígena” apela a argumentos políticos, ya citados. El reconocimiento de un arte diferente ayuda a discutir el pensamiento etnocéntrico y discriminatorio según el cual sólo las formas dominantes pueden alcanzar ciertas cumbres superiores del espíritu, rúbrica de la tradición ilustrada. Esta crítica puede apoyar no sólo la demanda de los territorios físicos, sino la reivindicación de sus jurisdicciones simbólicas: la autodeterminación de los pueblos indígenas requiere el respeto de los particulares sistemas de sensibilidad, imaginación y creatividad (sistemas artísticos) desde los cuales ellos refuerzan su autoestima, cohesionan sus instituciones y renuevan la vocación comunitaria.

Defender la existencia de formas alternativas de arte puede, por último, promover otras miradas sobre hombres y mujeres que, cuando no son despreciados, sólo son considerados, desde la compasión o la solidaridad, como sujetos de explotación y miseria. Reconocer entre ellos a artistas, poetas y sabios obliga a estimarlos como figuras notables, sujetos complejos y refinados, capaces no sólo de profundizar en clave retórica su comprensión del mundo, sino de aportar soluciones e imágenes nuevas al menguado patrimonio del arte universal.

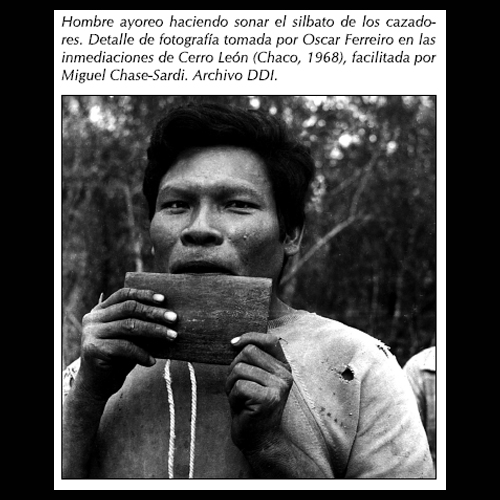

Hombre ayoreo haciendo sonar el silbato de los cazadores. Detalle de fotografía tomada

por Oscar Ferreiro en las inmediaciones de Cerro León (Chaco, 1968),

facilitada por Miguel Chase-Sardi. Archivo DDI.

II. LAS NOTAS DEL ARTE

LO PROPIO Y LO AJENO

Los expedientes básicos del arte indígena se organizan en torno a dos matrices primordiales.

La primera comprende los mitos -que fundamentan las certezas de la comunidad y sostienen el armazón de sentido colectivo- y los rituales shamánicos, religiosos y sociales -que, al escenificar el origen y el diagrama de lo social, lo vinculan con el deseo y la memoria y permiten conservarlo, reinterpretarlo e impugnarlo mejor-. Las formas del arte comprometidas con tan importantes funciones son reconocidas como parámetros de autoidentificación tribal y tienen como soporte primero el propio cuerpo humano: las pinturas corporales, el tatuaje y el arte plumario, por un lado; la representación actoral y la danza, por otro. Dada la jerarquía de estas figuras, ellas se encuentran provistas de fuerte energía expresiva y seguridad formal y actúan como las fuentes principales de donde otras manifestaciones extraen patrones y significados.

La segunda se refiere a la producción económica que constituye otro vigoroso núcleo fundador de creación artística; por ejemplo, la cestería, entre los guaraní, y los tejidos en caraguatá entre los chaqueños. En cuanto mejor se vinculan con la subsistencia comunitaria, más se arraigan estos objetos en el fondo oscuro de los imaginarios colectivos. Y más se vinculan con la narrativa mítica y la escena ritual y requieren diseños ajustados, certeras soluciones espaciales y fuerza significativa.

Tanto las formas nutridas de, o generadas en, el espacio mítico ritual, como las relacionadas con las prácticas subsistenciales asumidas como propias -y característicasde la comunidad, pertenecen al acervo más íntimo de la comunidad y constituyen una valiosa matriz de identificación social. Por eso, estas figuras primeras tienden a ser más persistentes. Aunque no existe ninguna forma inmutable y aunque hasta los resortes más íntimos de significación están expuestos a cambios, las sociedades protegen con celo las imágenes y los discursos que las expresan, sostienen y dinamizan. Pueden transformarse las técnicas de la pintura corporal o la factura de los utensilios básicos, pueden enriquecerse o abreviarse las coreografías rituales y alterarse el guión del ceremonial, pero la clave última, la que no se muestra, es sustraída como una reserva básica de sentido: como el enigma radical, el reducto de la diferencia. Incluso las culturas étnica del Chaco, cuyo ethos de cazadores-recolectores los vuelve más permeables a las innovaciones y abiertas a procesos transculturales diversos, custodian obstinadamente ciertas zonas densas de significación sustrayéndolas en lo posible de los embates neocoloniales. Más allá de este centro amurallado, crecen las formas periféricas, conectadas subterráneamente con las centrales, pero provistas de articulaciones más flexibles que las abren a las novedades técnicas y expresivas acercadas por otras etnias o por las vecinas culturas de campesinos, misioneros, comerciantes, estancieros o militares. En cuanto no comprometen los pilares que soportan la arquitectura simbólica, estas formas periféricas se exponen más libremente a juegos de apropiaciones, sustituciones y cambios.

El arte de abalorios -basado en los cristales europeos traídos desde los primeros tiempos coloniales-, la espléndida decoración de las cerámicas chiriguano y caduveo, los motivos figurativos de los tejidos de lana chaqueños, la talla zoomorfa de casi todos los pueblos indígenas, la cestería ishir-chamacoco o los dibujos nivaklé, constituyen ejemplos de complejos y fecundos procesos de hibridación que dinamizan el curso de las culturas. Y lo hacen proveyéndolas de nuevos recursos aptos para enfrentar los desafíos difíciles que plantean modelos económicos invasivos.

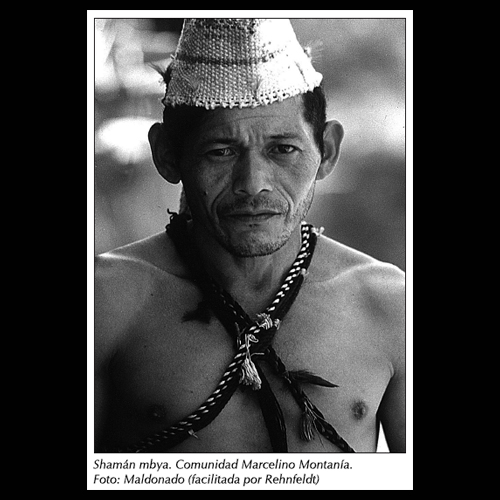

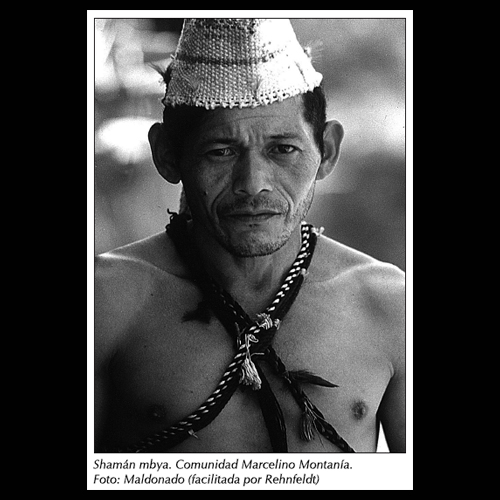

Shamán mbya. Comunidad Marcelino Montanía.

Foto: Maldonado (facilitada por Rehnfeldt)

LAS ESCENAS DEL CAMBIO

La tensión entre formas centrales y periféricas, presentada acá en forma tajante para su mejor exposición, remite a dos escenarios donde ubicar las cuestiones relativas al cambio en el arte indígena. El primero tiene que ver con las modalidades básicas del conflicto cultural creado por la acción de procesos coloniales y neocoloniales; el segundo, con las diferencias culturales propias de los pueblos indígenas: la manera de responder a aquellos desafíos depende de temperamentos particulares de los grupos: a sensibilidades propias y talantes expresivos específicos que se traducen, a su vez, en complejos artísticos diferentes.

HISTORIAS DE PUEBLOS Y DE ESTILOS

El impacto que produce el modelo capitalista de mercado sobre las culturas tradicionales depende en sus características y resultados de las particularidades étnicas de los diversos pueblos indígenas. Debe considerarse la diferencia que existe en los pueblos cazadores-recolectores (básicamente instalados en el Chaco) y los agricultores, que corresponden esencialmente a los guaraní (3).

Los primeros, condicionados por el dinamismo de un tránsito constante y la inmediatez en la obtención de los productos, tienden a desarrollar sistemas culturales más flexibles, permeables a la incorporación de aportes transculturales. Los guaraní, aun constituidos por pueblos itinerantes, se encuentran vinculados con territorios estables y sujetos al tiempo diferido de las cosechas. Esta situación, unida a complejos factores socioculturales, condiciona un régimen simbólico más conservador y desmarca con gravedad lo propio de lo foráneo.

Sobre esta distinción, que no indica más que tendencias, cabe diferenciar temperamentos expresivos que se traducen en estilos particulares del arte indígena. Nuevamente estamos hablando de condicionamientos y propensiones: ninguna explicación es suficiente en el plano de la producción estética. Y, conscientes de su limitación, estamos empleando categorías extrañas a las culturas indígenas: buscando exponer mejor ciertos conceptos, recurrimos arbitrariamente a denominaciones propias de la historia del arte universal, cuya extrapolación, si bien forzada, puede aportar referencias en un terreno baldío, omitido por esa historia.

(3) Esta oposición debe ser tomada sólo a título de referencia amplia. Por una parte, no sólo porque existen grupos pertenecientes a la familia lingüística guaraní que viven en el Chaco (chiriguano) o desarrollan economías basadas en la caza y la recolección (aché), sino porque los propios guaraní también practican la caza y la recolección. Por otra, y sobre todo, porque la hegemonía de los modelos capitalistas altera dramáticamente los módulos tradicionales de subsistencia: gran parte de los pueblos chaqueños, por ejemplo, debe complementar o sustituir sus prácticas de caza y recolección con actividades de pequeña agricultura y diversas labores de jornaleros. La ausencia de correctas políticas indigenistas provenientes del Estado hace que, quebradas sus bases socioculturales, indígenas de todas las etnias, abandonados a su (mala) suerte, ni siquiera pueden acceder a estas alternativas y terminan dependiendo de los sistemas más extremos de marginación social.

LAS OSCILACIONES DEL GUSTO GUARANÍ

Los pueblos guaraní orientales (los paī tavyterā, avá y mbyá) promueven valores estéticos basados en la proporción y el ritmo, la armonía y la síntesis. Por equiparación, podría hablarse de una sensibilidad clásica: sus motivos decorativos responden a planteamientos y soluciones sucintos, sus diseños son nítidos y sus formas, equilibradas. Estas notas habían colocado el arte guaraní en las antípodas del impuesto por los misioneros, especialmente los jesuitas, cuyos exuberantes modelos barrocos significaban el extremo más opuesto del lacónico ideal guaraní. El arte plumario, emplea pequeños manojos llamados “flores” (poty) cuya gama, escuetamente amarillo-rojiza, se relaciona con la fructificación del maíz, la luz solar y el fuego de las rozas; las túnicas ceremoniales de algodón, conservadas hoy solamente por los paī , son siempre blancas y carecen de todo ornato; la pintura facial se reduce a signos mínimos, rojos (paī) o negros (mbyá). Este rigor formal también se expresa en la manufactura de utensilios. La decoración de la cestería desarrolla una geometría estricta, hiperformalizada; sus cuerpos -así como los de la cerámica, hoy desaparecida- adquieren contornos exactos y tajantes. La economía visual guaraní se mantiene en las expresiones nuevas: las esculturas zoomorfas realizadas en madera de cedro revelan, emplean líneas claras y composiciones depuradas, limpias de cualquier superfluo motivo ornamental.

Los guaraní emigrados al Chaco desde los primeros tiempos coloniales, o quizá un poco antes, son conocidos comúnmente como chiriguano o guarayo, aunque ellos se autodenominan avá o mbyá. La constante itinerancia que supone un movimiento migratorio tan importante, ocurrido a lo largo de mucho tiempo, así como los condicionamientos medioambientales radicalmente diferentes a los de la Región Oriental, promovieron esfuerzos dramáticos de adaptación para adecuar los conservadores principios de la identidad guaraní a los requerimientos cambiantes de una historia complicada. La gran ceremonia anual de los chiriguano, llamada arete guasu, expresa bien la forzosa elasticidad que hubo de adquirir la severa cultura guaraní: conserva la memoria del rito tradicional, pero lo hace desde una escena promiscua, aunque bien ajustada, que incorpora máscaras de origen chané-arawak, capirotes católicos coloniales, música andina y campesina paraguaya y disfraces provenientes del modelo del carnaval criollo, al que se acopla sin culpas. La alfarería de los chiriguano, hoy sólo realizada del lado boliviano, también constituye un ejemplo de hibridez transcultural bien manejada por el grupo: sus formas derivan de la inquietante cerámica guaraní (empleada tanto para usos culinarios como para los ritos de la chicha, el entierro y la antropofagia), pero adquieren pronto una soltura impensable en aquella: formas diversas y profusa decoración basadas en motivos coloniales, chaqueños y subandinos.

Los aché se encuentran emparentados lingüísticamente con los guaraní, pero los rasgos expresivos de su cultura nada tienen que ver con los de aquéllos. De entrada, su economía de cazadores-recolectores marca una diferencia considerable y señala la existencia de registros visuales ajenos entre sí: por un lado, la estética seca y arisca, agresiva casi siempre, de los unos; por otro, la sensibilidad mesurada y sutil de los otros; ambas se cruzan sólo en su austeridad. Los aché han erradicado todo color de un mundo construido sólo con los tonos crudos de los elementos de origen natural y vegetal que utilizan; sus tejidos son ríspidos; sus adornos, erizados de colmillos salvajes; su cerámica, sombría y rotunda; sus pinturas corporales, amenazantes, oscurísimas. Son los únicos indígenas que no emplean tintes para colorear sus cuerpos y sus productos, pero también son los únicos que desprecian la gala de las plumas: sólo recurren a ellas con un sentido meramente instrumental, para confeccionar las bases de sus flechas o pegar plumones al cuerpo en ciertas prácticas mágico-terapéuticas. Pero este mundo áspero y huraño guarda una vena poética intensa: no sólo alcanzan sus expresiones una belleza dura e intensa, sino que sus cánticos-poemas transmiten una delicada calma y, aun, un lirismo inesperado que contrarresta la rudeza de las imágenes.

Arete Guasu. Ritual chiriguan. Santa Teresita, 1993.

Foto: Ticio Escobar. Archivo DDI.

LAS DIFERENCIAS DEL CHACO

Desde el punto de vista de sus talantes estéticos, los pueblos cazadores-recolectores del Chaco pueden ser clasificados hoy en dos grupos básicos: los llaneros y los silvícolas. Sin embargo, una mirada histórica estricta exigiría incluir un tercer grupo: el de los caballeros y canoeros pertenecientes a la familia lingüística guaikurú. Comencemos por éstos, que constituyen una situación especial.

Los casos más interesantes de la estética guaikurú -grupo indígena del cual sobreviven en territorio paraguayo sólo los toba-qom (4)- se encuentran entre los payaguá y los mbayá, temibles jinetes éstos; aquéllos, expertos navegantes del río Paraguay; agresivos saqueadores ambos, cuyos asaltos a los pueblos guaraní y criollos y a las embarcaciones, en el caso de los piratas payaguá, alcanzaron durante la Colonia estatuto de leyenda. Resultan especialmente notables los suntuosos motivos ornamentales de la cerámica y la pintura corporal de los mbayá caduveo, que combinan libremente retorcidos motivos barrocos de origen colonial con la esquemática geometría de influencia subandina acercada por sus vasallas guaná-chané. Esta exuberancia visual se vincula con la flexibilidad del mundo de los cazadores-recolectores, dinamizado, a su vez, por la movilidad ecuestre -practicada desde los primeros tiempos coloniales- y marcado por un aristocrático y exaltado sentido de ostentación etnocéntrica.

Los payaguá, conocidos hasta fines del s. XVIII como “los altivos señores del Río Paraguay” eran eficientes canoeros y astutos comerciantes que, amenazados en su sobrevivencia a fines de la Colonia, terminaron negociando con los criollos de Asunción. En la periferia de esta ciudad desarrollaron una extraña cerámica de grandes formas que recapitulan las coloniales y las guaraní. La estética de los toba-qom se halla asimilada a las pautas de los chaqueños llaneros, comentadas a continuación.

Pertenecientes a las familias lingüísticas mataco y maskoy, los pobladores de los grandes llanos del Chaco desarrollan formas fluidas y armoniosas, enriquecidas con influencias andinas y relacionadas quizá con la itinerancia continua, el panorama extenso y plano y el horizonte abierto, lejano siempre. El esteticismo ágil, casi liviano, de estos grupos se expresa bien en el particular refinamiento con que combinan los tonos -tanto en el elegante contraste entre los colores blancos de las plumas y los rojos de la lana teñida- como en las caprichosas oposiciones cromáticas de los abalorios. Los diseños de los tejidos de lana y caraguatá desarrollan un esquema geométrico básico, interferido por juegos imprevistos y transgresiones de su propia lógica. El minucioso pulido de las tallas en madera, especialmente las nivaklé, les otorga un aspecto sensual y delicado, diferente al de las severas esculturas guaraní y las contundentes figuras ishir.

Los zamuco (ishir y ayoreo) pueblan las regiones selváticas del Norte chaqueño. Sus expresiones estéticas -condicionadas por este hábitat diferente al resto del Chaco, las influencias de los pueblos chiquitanos y su carácter extrovertido e impetuoso- se encuentran cargadas de un dramatismo que, prosiguiendo con el arbitrio de usurpar nombres de la historia del arte occidental, configura un estilo calificable de expresionista o romántico, de barroco a veces.

Las técnicas, los materiales y las soluciones formales del arte ishir y ayoreo se desmarcan con nitidez de los de otros grupos chaqueños, muchas de cuyas figuras más características aquéllos desconocen (tejidos de lana, tapones auriculares, abalorios, tatuajes, etc.), aunque compartan otras (como los tejidos con fibras de caraguatá). El arte plumario de los zamuco es desmedido: mezcla colores y tipos de plumas que ningún otro grupo indígena combina y lo hace de manera profusa y desenfadada. Su vigorosa pintura corporal se basa en la tensión entre los tonos negros y rojos, mediados por el blanco a veces, y desarrolla, especialmente entre los ishir, una iconografía exuberante, ilimitada en sus motivos. Estos densos elementos constituyen un cuerpo visual vigoroso y radiante, un universo único sobre cuyas imágenes, como sobre las de todos los otros grupos, pende una amenaza fatal, conjurable quizá por las nuevas formas que crea el obstinado afán de supervivencia.

(4) El exterminio payaguá comenzó durante la Guerra de la Triple Alianza, a fines del s. XIX; la última mujer de ese pueblo murió en la década de 1940. Los mbayá emigraron de territorio paraguayo y se encuentran establecidos en la zona de Corumbá, Brasil.

TRES FIGURAS CONFLICTIVAS

La expansión avasallante de la modernidad hegemónica sobre todas estas culturas tradicionales tiene consecuencias y alcances diversos, que podrían ser expuestos resumidamente mediante tres casos. El primero expresa la destrucción de tales culturas o, por lo menos, la de momentos importantes suyos. Comenzó con la Conquista europea de América sobre las poblaciones aborígenes originales que, sometidas por la acción cruzada de fuerzas militares y misiones religiosas, fueron arrasadas en sus signos propios y obligadas a adoptar los coloniales. El complejo mítico-religioso-ceremonial vertebra el eje de formaciones estéticas, políticas, económicas y jurídicas; desmantelado él, zozobran las instituciones y entran en crisis las referencias de la identidad social y los impulsos de la cohesión social. Una vez desmontado ese denso complejo simbólico, resultó fácil erradicar las otras formas: el arte plumario, la cerámica, la pintura corporal y muchas otras manifestaciones ya no tuvieron demasiado sentido en el espacio extraño que abrieron los misioneros.

En medio de las ruinas de la cultura vencida, éstos impusieron sus propios modelos de arte; formas barrocas cuya profusión y vehemencia ocurrían en el otro extremo del mundo visual guaraní, escueto y mesurado. En muchos casos, estos extremos llegaron a acuerdos y negociaciones (el llamado arte barroco guaraní), pero el conflicto entre el exceso barroco y la armonía del arte guaraní nunca pudo conciliarse.

El etnocidio histórico de la Conquista continuó luego de la Independencia, cruzó todo el siglo XIX y persiste hasta hoy: encubiertamente en ciertas prácticas discriminatorias e intolerantes de las sociedades nacionales y ciertas misiones religiosas, y desembozadamente en otras (como la Misión A Nuevas Tribus), cuyos compulsivos métodos evangelizadores se basan en la demolición de toda creencia diferente, considerada hereje y bárbara. En pocos años, varias comunidades han sido presa de fulminantes prácticas etnocidas, que se complementan con brutales procesos de genocidio y ecocidio. Este programa se apoyó y se apoya, en el saqueo o la ocupación de los territorios étnicos y, en muchos casos, en la reducción de los indígenas, principalmente chaqueños, en misiones religiosas donde los adiestraron para servir de mano de obra barata a los colonos y militares, así como a los habitantes de poblaciones cercanas. Este escenario no resulta propicio para el arte; aunque ciertas formas reaparecen desde el fondo de una memoria quebrada o en pos de deseos nuevos, muchas otras han pasado a formar parte del registro arqueológico o han sido simplemente olvidadas.

El segundo caso se refiere al resguardo de las imágenes propias y comprende desde las situaciones históricas de rebeliones y de resistencia activa para proteger el territorio, los sistemas propios de vida y la autonomía política, hasta las disputas en torno a la conservación y el sentido de formas particulares de arte. Diferentes pueblos indígenas desarrollan dramáticas acciones de defensa de sus creencias y usos. Mediante ellas, conservan hasta hoy matrices propias de significación, núcleos duros, inflexibles ante el asedio colonial, aunque coexistentes con otras formas con las que, según se verá en el próximo punto, negocian su sobrevivencia y se adaptan a las condiciones nuevas. Muchos rituales, como el jeroky ñembo’e de los avá, el kunumi pepy de los paī, el arete guasu de los chiriguano, el debylyby de los ishir, entre otros, mantienen con pasión la vigencia de su curso original, a pesar de que deben ser continuamente readaptados a condiciones nuevas, apremiantes siempre. Esta continuidad asegura la vigencia de potentes expresiones visuales vinculadas con la ceremonia: pinturas corporales y arte plumario, básicamente. También se conservan diseños, técnicas y motivos de utensilios básicos ligados a la producción económica; por ejemplo, la cestería mbyá y aché, así como los tejidos de caraguatá nivaklé o ayoreo, siguen desarrollando básicamente sus mismos patrones de origen precolonial aunque deban siempre negociar sus alcances.

La última situación generada por el choque intercultural incluye los cambios, sustituciones y apropiaciones que, forzadas o seducidas, realizan las culturas indígenas al incorporar imágenes, soluciones, funciones o procedimientos occidentales. Estos casos afirman el derecho, y la necesidad, que tienen las diversas culturas a adoptar medidas adaptativas, indispensables para afrontar los retos que plantean las situaciones nuevas. Considerar que las formas del arte indígena se encuentran obligadas a permanecer siempre intactas e idénticas a sí mismas supone aceptar el criterio etnocéntrico que discrimina entre el derecho al cambio continuo que tendrían las culturas ilustradas y el congelamiento en el pasado que distinguiría las indígenas.

El arte indígena se encuentra ante el reto ineludible de asumir el peso casi insoportable del modelo adverso que se le ha venido encima. Para hacerlo, no tiene otra salida que reajustar muchos de sus códigos, patrones estilísticos, procedimientos, y aun sensibilidades, a los imperativos del régimen de mercado. Pero el peligro no radica en el cambio en sí, sino en la imposición del cambio. Si la comunidad logra mantener principios de autogestión desde los cuales decidir cuáles innovaciones le convienen y cuáles no, conservará sus posibilidades de producir imágenes capaces de corroborar las referencias identitarias, hacer recordar el relato primario y convocar, oscuramente, las huidizas señales del tiempo entero.

PUBLICADO CON EL APOYO DE:

THE GETTY FOUNDATION

Asunción-Paraguay - 2008

Telefax: 595.21. 607.996 (Para adquirir el material)

ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA

(Hacer click sobre la imagen)