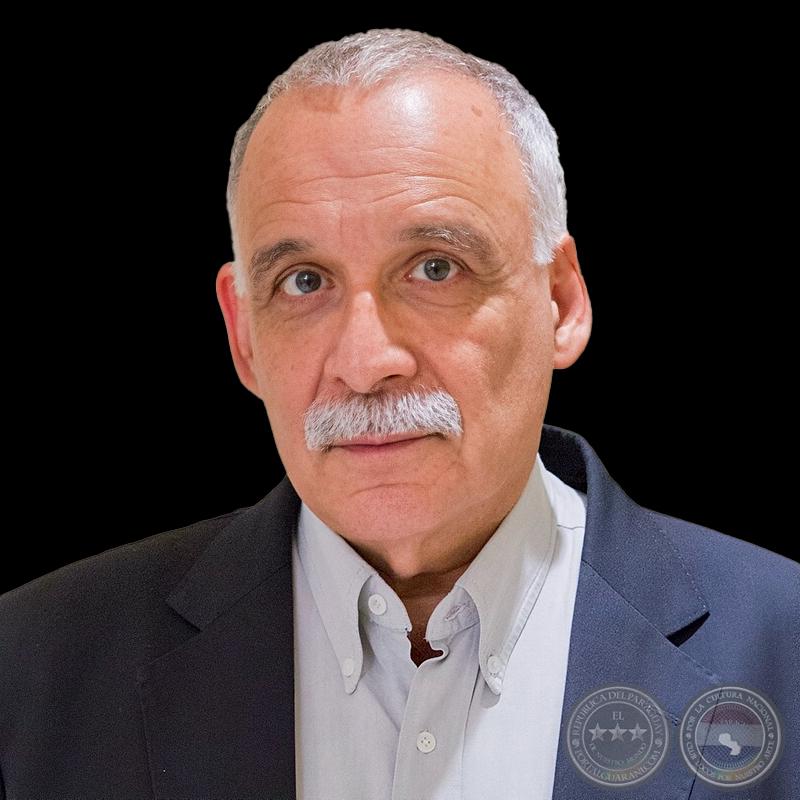

TICIO ESCOBAR. MIRADA Y CRISIS, 2011 - Texto de TICIO ESCOBAR

TICIO ESCOBAR. MIRADA Y CRISIS, 2011

Texto de TICIO ESCOBAR

Ticio Escobar. Curador gral. de la Bienal de Curitiba.

MÁS ALLÁ DEL ARTE

ARTE Y CRISIS I (LA MELANCOLÍA CRÍTICA)

FRAGMENTO DEL TEXTO TOTAL.

Obviamente el título de esta Bienal, Más allá de la crisis, como todo nombre referido a la producción artística, propone un tema que habrá de ser encarado libremente por los artistas: un disparador que incite la producción poética y encamine la reflexión hacia una cuestión clave del arte contemporáneo: la posición de la obra ante una cultura definida en gran parte en términos de crisis.

Como temario de bienal, la palabra “crisis” es tomada en un sentido más instigador y sugerente, como momento crucial que, ante un cambio brusco de paradigma exige decisiones, posiciones e imágenes nuevas. Pero también, este nombre, deja abierta la posibilidad de considerar lo crítico en su acepción de negatividad conflictiva, factor de violencia y de asimetría que debe asumido por el arte, no desde el intento de solucionar el drama, sino desde la búsqueda de complejizar su comprensión e imaginar otros puntos de vista desde los cuales encararlo.

El vocablo “más allá” puede aludir a que, en sentido estricto, el punto más crítico ya pasó (siempre el punto álgido marca una situación ocurrida: por eso puede ser nombrado). Pero también puede referirse a la necesidad de considerar otros lugares desde donde asumir y enfrentar la crisis de modo creativo y diferente. O, incluso, podría marcar la exigencia de construir (de inventar) un espacio-tiempo fuera del ámbito de la crisis, aunque impulsado por él. Émile Benveniste trabaja la palabra latina superstes refiriéndola a lo que está más allá de algo, como si hubiere “sobrevivido a una desgracia”. Esta supervivencia supone la acción de “haber atravesado un acontecimiento cualquiera y de subsistir más allá de dicho acontecimiento”; por lo tanto, implica una experiencia testifical y se abre a una dimensión profética: el testigo sobreviviente de la crisis se vuelve “adivino de una historia pasada”, según Didi-Huberman. Y refiere esta situación al caso de Aby Warburg, que ante la Gran Guerra, la explosión de la historia, permanecía “más allá de lo verdadero y lo falso” y se acercaba a “las imágenes pensadas como fantasmas operantes”. Es decir, como formas artísticas.

Es que, así como no puede renunciar a su oficio negativo, no puede el arte desistir de su vocación utópica. Por eso, al lado del corte simbólico, la imaginación constituye un dispositivo anticipatorio y, aun, propiciatorio; un medio de rodear el vacío o de revestirlo con apariencias fugaces, cargadas de verdades distintas (distantes). Eso es lo que puede el arte hacer ante la crisis: asumirla, sobrevivirla, atravesarla y dar testimonio de ella desde un más allá de la lógica de lo verdadero o lo falso, mediante montajes fantasmáticos que puedan desagraviar imaginariamente los desmontajes de la historia. O para anunciar otra historia, un tiempo sobreviviente capaz de adivinar un pasado nuevo.

Ministra da Cultura de Brasil, Ana de Hollanda

LOS ARTISTAS ANTE LA CRISIS

No se espera, por lo expuesto, que los artistas que participan de esta bienal ofrezcan recetas para enfrentar la crisis ni traten de expresar sus adversidades, sino que propongan opciones de mirada: las posiciones que asuman ante la crisis suponen esfuerzos de creatividad capaces de abrir perspectivas y entreabrir horizontes más allá de la situación de la que parten.

La guerra es el punto álgido de la crisis pero su tratamiento -su búsqueda del más allá de la crisis- depende de posiciones diferentes. Adonis Flores, cubano que actuara como soldado en Angola, emplea el atuendo militar del camuflaje para nombrar la violencia enredada en la cotidianidad y latente en toda experiencia humana, incluidos el humor, el amor y la gloria. Emmanuel Fretes pinta escenas de la Guerra del Paraguay (1864-1870) mediadas (veladas) por fotografías y documentos: memoria de memorias que exige una meticulosidad obsesiva, crecida – esto es una fortaleza de su obra- más cerca de la franqueza autodidacta que del virtuosismo academicista . La guerra se convierte en el testimonio de un hecho demasiado brutal como para ser verídico (demasiado realista como para ser fiel).

Jacqueline Lacasa se refiere a la misma guerra pero desde otro lado: también parte de una imagen previa de la contienda pero la encara desde la inversión de la cita utilizada: La paraguaya, pintada por Juan M. Blanes hacia 1880, se transforma ahora en una fotografía titulada La uruguaya, en un gesto que equipara el dolor de la derrota por encima de las fronteras y trincheras, más allá de las fechas de la historia. La mujer anónima que sufre la guerra lo hace fuera de cualquier encuadre nacional o ideológico: es el suyo un puro pesar sin data ni referencia, un gesto anacrónico que descentra toda inscripción y no deja tregua a la memoria.

El video presentado por Joaquín Sánchez presenta una acción realizada en la Bahía de la Rada donde, el 21 de mayo de 1879, fuera librado el combate naval de Iquique, en el contexto de la Guerra del Pacífico. Un buzo boliviano busca en el fondo de la bahía cruzar la línea de frontera y conflicto, mientras nueve inmigrantes de la misma nacionalidad forman la frase “No sé nadar” (referida a la mediterraneidad de Bolivia) con letras congeladas hecha de agua del mar. El gesto tiene un sentido ritual y desagraviante: como si a través de la imagen pudiera revertirse el sino adverso que crispa los límites y enfrenta las naciones.

Patrick Hamilton roza el tema de la guerra, pero lo hace oblicua, brevemente, para impulsar una narrativa de tono mitológico que enlaza estereotipos de la crónica universal con anécdotas locales y ficciones personales. El horizonte de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, de la desolación europea de posguerra, se aleja, nublado por dibujos y fotografías de archivo que contradicen la legitimidad de sus propios registros, relegado por la presencia insólita de un submarino de combate bañado en oro.

Christian Bendayán trabaja la crisis del canon hegemónico de belleza, el colapso de las buenas maneras de la pintura ilustrada. No sólo son sórdidas las escenas que representa, sino innoble su tratamiento del óleo y chabacano su realismo. El artista mezcla registros de la cultura popular, mediática y erudita y lleva hasta el final la vulgaridad de la estética callejera latinoamericana, específicamente peruana en su caso, para recuperar el potencial poético de otros gustos y sensibilidades y reivindicar los valores de la pintura más allá del corsé de la normatividad académica.

La obra de Bendayán se vincula, por una parte, con el debate acerca del ideal de belleza en el arte contemporáneo; por otro, con la cuestión de modelos estéticos alternativos. Mónica Millán encara el primer problema. Si la belleza transparenta el equilibrio entre el objeto y su imagen, entonces, la desestabilización de sus términos produce su falla. El exceso de belleza desborda la contención de la forma y rompe el orden y la unidad exigidos por el canon clásico. Desaforada, la belleza (su demasía o su resto) reenvía a una zona de intemperie: el más allá de la representación. La propuesta de Mónica Millán –sus series de los jardines y los ríos- trabaja en ese descampado: sus jardines suntuosos, excesivos, terminan remitiendo a la pura línea del dibujo, la textura de encajes demasiado sutiles o el puro silencio que arrastra el río.

La segunda cuestión, la de las estéticas diferentes, moviliza las obras de Alejandro Paz, por un lado, y de Javier López y Erika Meza, por otro. Ambas trabajan la crisis de la estética hegemónica, tanto como de la pureza étnica. El primero emplea el video para representar una mujer indígena de su país (Guatemala) caminando esforzadamente sobre la faja de un aparato gimnástico, una máquina “corredora”. La obra tiene una ironía perversa; por un lado también discute el ideal de belleza occidental, la estética del fitness en este caso, erigido en paradigma universal; por otro, aludiendo dispositivos reservados a la burguesía media alta, pone de resalto la ferocidad de un sistema para el cual los indígenas urbanos no pueden más que peregrinar sin destino tratando de ahorrar calorías.

López y Meza también recurren a la ironía para nombrar conflictos interculturales (o encuentros transculturales). El video suyo presenta un indígena ofreciendo en guaraní productos comerciales, siguiendo la retórica del discurso de Philip Kotler (figura modélica del marketing). La situación trastorna la lógica del mensaje y pone en evidencia la fricción de mundos distintos cuya diferencia la mercancía niega.

La obras de Camilo Restrepo y de Graciela Guerrero transitan ámbitos aledaños a los recién mencionados: los espacios de subculturas marginales que entrecruzan (y colisionan) sus figuras con las de las culturas oficiales. El primero colecta y fotografía pipas para fumar bazuco (mezcla de drogas duras) otorgando a las piezas tratamiento de obras de valor arqueológico o artístico: las documenta y clasifica según la normativa taxonómica y el estilo editorial de un catálogo de lujo dedicado a registrar obras de arte o a promocionar mercancías, destinos que parecen no diferir demasiado, según sugiere la obra. Es obvio, por otra parte, que ninguna imagen de pipa puede dejar de mencionar a Magritte, ni puede, por lo tanto, esquivar la inevitable paradoja de la representación.

El título de la instalación de Graciela Guerrero, Auge y decadencia de América Latina, acerca pistas acerca de su propuesta, pero lo hace también desde el ángulo tramposo de la ironía. En contra de lo que sostienen las teorías de la identidad latinoamericana, muchas de las figuras más compartidas en América Latina provienen de los imaginarios masmediáticos. El programa El Chavo del 8, creado y protagonizado por Roberto Gómez Bolaños, comediante y productor de televisión mexicano, ha generado un stock iconográfico y un cuerpo de códigos de humor y lenguaje. Este conjunto integra un patrimonio simbólico regional, marca y contraseña de nuevas formas de sensibilidad e identificación; al tratar este acervo desde un lugar diferente, la obra de Guerrero permite discutir estereotipos ideológicos, instalar un clima de advertencias cifradas y revelar puntos de conflicto omitidos por el discurso de la televisión.

Museo Oscar Niemeyer. Bienal de Curitiba

Pero la crisis no sólo proviene de manifiestas zonas de conflicto. También actúa como inminencia, silenciosamente. La proximidad del más allá de lo ordinario deviene amenaza, en el sentido del Unheimliche freudiano: lo familiar empañado por las sombras de la diferencia, el riesgo desconocido que esconde el reverso de lo cotidiano. La inquietante extrañeza a que se refiere Freud también traduce, aunque más sutilmente, una situación de crisis. Quizá la memoria o el presagio de una crisis: una crisis sobrevenida o por venir, una crisis encubierta o ignorada.

El amago de lo inminente es parte fundamental de Theatrum Mundi, la serie de pinturas-escrituras de Marcelo Medina, que expone fragmentos de relatos cuyo desenlace fatal resulta bruscamente desviado. Sobre el trasfondo de cierta desconcertante frescura, el humor negro y el enfoque cínico se vinculan con la retórica de los cuentos infantiles, la economía visual de la televisión y la acidez de la literatura maldita. Estas conexiones forzadas producen cortocircuitos, apenas perceptibles: Medina levanta escenas breves, desarmadas en seguida por sus propios guiones escritos, puntúa de manera sucinta, aguda, el desarrollo de un libreto cuya clave remite al lado omitido.

Sebastián Preece interviene instituciones y lugares públicos operando de manera arqueológica, quirúrgica casi: la materialidad de la construcción, la resistencia del propio terreno, su topografía y su interior excavado interponen razones e imágenes que prorrogan la aparición del objeto y desvían el sentido de la búsqueda: los fragmentos recolectados y expuestos terminan siendo indicios de una presencia escamoteada.

Cristian Segura realiza una intervención en la central Plaza Tiradentes, basada en la colocación de cristales rajados sobre el piso de gruesos vidrios que velan el suelo original de Curitiba: un patrimonio arqueológico que, aunque no sea demasiado antiguo (data de mediados del siglo XIX), significa un referente fundacional, una cifra de origen colectivo. La manipulación de la escena, el gesto casi prestidigitador de Segura, representa el quiebre del asiento imaginario de la ciudad, el estropicio del fundamento. Por un momento, el espectador siente la pérdida del sostén habitual, la vacilación del principio. Quizá, una vez desmontado el simulacro quede el lugar vagamente señalado por la breve percepción de su contingencia.

Los montajes levantados por Alejandro Almanza Pereda se proponen, programáticamente, “crear en los espectadores una tensión inquietante”. Esta decisión le lleva a trabajar situaciones de ambigua inseguridad mediante la exposición de objetos y muebles cuya incongruencia y vacilación formal crean climas inciertos, sugieren riesgos y promueven actitudes de alerta. Nuestra cultura se encuentra cada vez más amenazada por la violencia de la historia y los desastres naturales. Pero también se halla progresivamente asustada por el catastrofismo mediático, aun presentado en clave de espectáculo. Y, de manera simultánea, nuestra experiencia cultural se encuentra intimidada por las nuevas políticas defensivas a nivel mundo: por la figura de crisis de seguridad hegemónicamente promovida. Almanza Pereda refleja esa situación general de aprensión y sospecha no explicitando lo que en el objeto amedrenta, sino marcando lo que en él se oculta. La angustia es provocada por la inminencia de lo que no se encuentra.

Liliana Porter llama dislocaciones a los choques imprevistos entre sistemas de significación. Estas torceduras del lenguaje (esos desquicios del tiempo) marcan, como ya queda sostenido, puntadas críticas, capaces de alterar/enriquecer la economía de la significación. Liliana Porter tiñe de sospechas el gesto más inocente: sus relatos de figuras pequeñas, encantadoras, dejan entrever el brillo esquivo de sus propios filos: la proximidad del lado paralelo, oscuro, que enturbia con sus señales la calma de la escena iluminada. Por un momento las formas delicadas o demasiado banales revelan su estatuto de puro semblante, el momento siniestro que acecha en lo más cercano.

Ante un mundo atiborrado de imágenes quedan dos recursos: despejar el espacio hasta el límite del vacío o disputar las colmadas superficies de inscripción saturándolas con otras figuras. La primera estrategia opta por el camino de la ausencia; la segunda, la empleada por Ricardo Lanzarini, elige la vía del exceso, la que busca sobreinscribir una verdad sepultada por demasiadas representaciones, sofocada por una memoria que no deja tregua. Lanzarini dibuja en los muros reconstruyendo las estrategias de la imaginería publicitaria y mediática, pero lo hace forzándolas a una radicalidad que ellas no pueden alcanzar sin comprometer la misión de la mercancía. Extremar la acción de las imágenes remite a un fuera del límite de la representación; por eso el artista dice “Nada era visto como realmente era porque todo estaba detrás”. Pero detrás del muro no hay nada: puede que el artista se refiera al revés de los dibujos o que nombre la reserva de sentido que, fuera ya de la pared, guarda esa nada.

Luis Molina-Pantin también exagera, hasta el desquicio, imágenes de la sociedad del consumo. Pero, en su caso, lo siniestro del gesto tiene que ver con que esas imágenes desmedidas corresponden a fotografías de objetos reales; específicamente de arquitecturas o, más particularmente, casos de la llamada narco-arquitectura: las mansiones de los nuevos narcotraficantes o mafiosos colombianos durante los años 80 y 90. Lo desmedido tiene que ver no tanto con los tamaños de las construcciones cuanto con la jactancia de los recientes magnates, cuyas ínfulas hacen estallar las medidas convencionales del gusto y apelan a una sensibilidad delirante. De nuevo, la belleza convencional es puesta en crisis por nuevas estéticas cuyos excesos rebasan la medida y violentan el canon. Pero la crisis estética también traduce crisis ética: la exigencia de figurar el nuevo estatus social no sólo fuerza las formas de la representación, sino que trastorna los valores de su contenido.

Todas las obras mencionadas enfrentan aspectos diversos de una crisis entendida en el sentido más amplio descrito en este texto: como momento agudo de una situación que obliga a asumir posiciones extremas o bien como suceso o inminencia de un hecho que hace aparecer otros costados de la realidad; o, para usar de nuevo una figura de Shakespeare, que permite entrever la “espalda negra del tiempo”.

Así, los distintos artistas enfrentan la crisis no eludiendo sus desafíos ni confundiéndose con sus temas, sino abordándola, rodeándola, mediante movimientos diversos capaces de enfocarla desde perspectivas inusuales que permitan la anamorfosis -la aparición revelada mediante miradas torcidas- y que aseguren siempre un espacio de distancia . La guerra, el sinsentido cotidiano, la crisis de la economía, el medioambiente o la ética pública son trabajadas en el arte a través de su propia crisis: la de la representación, que pone en evidencia la imposibilidad de mostrar plenamente lo anunciado. En esa falta radica la mejor posibilidad de asegurar a la mirada un más allá de cualquier fenómeno, de cualquier hecho histórico.

Asunción, abril, 2011

Fuente: MUVA - MUSEO VIRTUAL DE ARTE

Fuente en internet: http://arte.elpais.com.uy

POSTALES DE NUESTRO PARAGUAY ETERNO

Enlace interno recomendado al espacio de

"IMÁGENES Y POSTALES DE PARAGUAY"

(Hacer click sobre la imagen)

Calle de Asunción - Paraguay

Todos los derechos reservados

Desde el Paraguay para el Mundo!

Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto