JOSÉ FERNANDO TALAVERA (+)

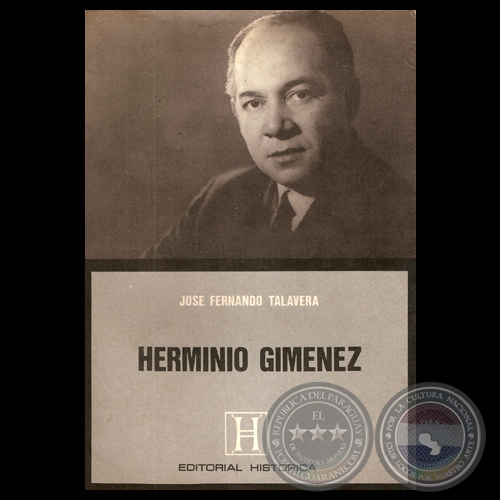

HERMINIO GIMENEZ - Por JOSÉ FERNANDO TALAVERA - Año 1987

HERMINIO GIMENEZ

Editorial HISTÓRICA.

Primera edición, Editorial Nueva Etapa,

Corrientes, Rep. Argentina, 1983.

Revisión técnica: ALFREDO M. SEIFERHELD.

Corrección: RUFO MEDINA.

Asunción – Paraguay

1987 (157 páginas)

PROLOGO

Bien vale encabezar este prólogo con las inspiradas rimas de aquel celebrado poeta inglés: "Hay una tierna música, que dulcemente flota/ al desprenderse un pétalo de las marchitas rosas...". La belleza de la forma y del contenido de esta biografía de Herminio Giménez, debido a la pluma de un escritor de relieves brillantes como José Fernando Talavera, tiene el sentido de una consagración justa y valedera.

El contexto de este hermoso opúsculo sugiere la compenetración íntima de su autor, con la vida y la obra del biografiado, su vocación, sus esfuerzos de superación, su humildad, su amor al terruño, su amplitud espiritual y su genio, que están en la impronta de todas sus creaciones.

Este libro no es solamente una exhibición o historial de las obras de Herminio Giménez; es más, constituye la etopeya del mismo. Se ha adentrado en la filosofía de la música del biografiado, ha desentrañado su sentido logrando llegar hasta su fuero espiritual. Eso es mucho y es todo.

Con razón exclamaba Alfredo de Musset: "C'est la musique, moi, qui m'a fait croire en Dieu". Efectivamente, la música nos hace creer en Dios, porque ella, a no dudar, es la inspiración de sus elegidos. Siempre ha creído que no hay melodía que no tenga un sabor de divinidad. Por eso la mitología griega creó el Parnaso, en donde se reunían las Musas, hijas del Olimpo, impenetrable para el común de los hombres y sólo accesible a la sublimación del espíritu. Cuánta profundidad hallamos en Beethoven cuando dice que "la música es una relevación más alta que la filosofía", porque es todo "lo que no cabe dentro del lenguaje humano".

Habría de ser tarea muy difícil, captar las motivaciones de una vida como la de Herminio Giménez, plena de emociones, de cromatismo, de inquietudes superiores, y siempre vibrando en el tiempo y en el espacio, comolas mariposas o el ruiseñor; o en vaivén como las olas del mar, ora recorriendo distancias como el viento, ora impregnando de melodías el espacio, como el zorzal. Pero Talavera lo ha logrado, merced a su talento y fluidez de expresión. Para ello ha incursionado en la niñez de Herminio, en donde halló los atisbos de su divina vocación, luego en su adolescencia con la eclosión de su virtuosismo inmanente, hasta el cenit de su consagración y de su triunfo. Por otra parte, y como bien lo expresa el autor; "la talla de los hombres se mide atendiendo a las condiciones de época y lugar", para lo cual era menester trazar el marco temporal y social en que le tocó actuar a Giménez en nuestro país, y así lo hizo Talavera en forma magistral en el capítulo correspondiente de esta obra.

Tal como sostiene acertadamente el autor, nuestra "polca" constituye "un ejemplar nuevo de la música nacional, gestada a lo largo de nuestra historia como conjunción de la sensibilidad indígena y del alma española". Vale decir, surge como un fenómeno social propio de nuestro suelo y de nuestra raza. "El español constituyó uno de los extremos de la bipolaridad étnica que en su mezcla con el guaraní engendró el mestizo, cuya tipificación, en el transcurso de los siglos, dio nacimiento a la raza paraguaya. El español impuso en Amerindia, aparte su dominio político, su idioma y su religión, sin someter al indio a la esclavitud; lo conquistó espiritualmente y lo convirtió en instrumento fiel a sus designios. Pero, a su vez, el dominador fue conquistado, y fue la mujer india la que, al alcanzar su triunfo en el connubio, guaranizó al español, incorporándolo a su mundo y logrando así la sublimación de ambas razas... De esa hibridación hispano-guaraní surgió el mestizo como un nuevo tipo étnico, con caracteres definidos y singularidad propia; fue en ese crisol biogenético donde, en el transcurso de poco más de dos siglos y medio, advino la estirpe paraguaya". 1

Ese acento típico social paraguayo fue el que inspiró y dio entidad a la música de Agustín Barrios, José Asunción Flores y Herminio Giménez, que para nosotros son los que han descubierto y le dieron inspiración a nuestro hontanar folklórico actual, siendo su vate más encumbrado Ortiz Guerrero.

De esa manera los antes nombrados son, a no dudar, los genuinos creadores de una nueva filosofía musical en nuestro país. Ellos están en la metodología y en la esencia del arte musical paraguayo contemporáneo. Le dieron sabor autóctono, pero también sentido ecuménico. A ello se debe que la música paraguaya se haya universalizado y esté en la sensibilidad de lo profundamente humano. Por lo mismo que Herminio Giménez nos dice, parafraseando a Anatole France, que "no hay música profunda ni culta, sólo hay música buena o mala", anotamos que nuestra música es bella porque exalta y emociona; es altiva y gallarda como el conquistador hispano, y también dulce y tierna, impregnada de añoranzas, con las nostalgias extraídas del carcaj guaraní. Es una maravillosa simbiosis espiritual, hecha melodía.

Ahí están las guaranias, los kyre'y y las canciones épicas de Herminio, mezcla de fuerza y de grandeza, connubio de imaginación y sentimiento, síntesis y sublimación del arte musical de nuestro Paraguay irredento.

Los poemas musicales de Herminio, que completan su repertorio maravilloso, como la suite o rapsodia "El Pájaro", "El Rabelero", el ballet "Yasy Yateré", etcétera, constituyen su inspiración mayor. Es como la temática de un desahogo espiritual, ya sea como remembranza emotiva, en homenaje a un hermano del arte que se fue, o bien un recuerdo de sus primeros balbuceos de artista, o la vuelta a las leyendas que le impresionaron en su niñez. Todo es significativo y trascendente en la música de Giménez; por eso la sentimos y comprendemos en su contenido esencial o filosófico.

Pero el biografiado no sólo se ha distinguido en la recreación estética y medular de la música nacional, si que también ha evidenciado dotes extraordinarias y brillantes en la instrumentación, orquestación y dirección de coros sinfónicos que lo han consagrado como eximio maestro en el ámbito internacional.

El libro de Talavera que tenemos el honor de prologar es una obra seria y trascendente; constituye un ensayo de historia de la música nacional, y un estudio comparado del folklore europeo y americano. El mismo viene a llenar un sensible vacío en la bibliografía de nuestro país. Aborda el tema con suficiencia y excepcional capacidad, su lectura es amena y atractiva, tiene matices y coloridos extraídos del paisaje de una tierra a la que Dios ha dotado de excepcional belleza y. de un pueblo que tiene fe en su destino, y que está surcado por epopeyas de heroísmo de sus hijos.

Hay capítulos, en la obra de Talavera, ricos en contenido literario y emotivo como "Cerro Corá", otros que ensayan la exégesis y evolución del arte musical paraguayo, y algunos de sentido polémico, como "Música Mayor", que incursiona en el ámbito teleológico de nuestro folklore nacional. No obstante, su inspiración cimera es Herminio Giménez. Toda la obra gira alrededor de este egregio artífice de la música nativa, cuyo solo nombre es un retazo de la historia del arte paraguayo.

Como colofón, y sin ánimo de ser reiterativos, debemos expresar que, en toda la temática musical de Herminio, está siempre presente la impronta de una emoción consustanciada con el ancestro de nuestro pueblo y con lo telúrico de nuestra tierra; se inspira en las motivaciones del mancebo, como en el azahar de nuestros bosques, en el murmullo de nuestros arroyuelos y en la belleza de nuestros paisajes. He ahí por qué Herminio Giménez se ha constituido, hoy, en una reliquia viviente del Paraguay peregrino.

Pero lo más remarcable en la vida de Herminio Giménez no es su obra, sino su vida misma, toda vez que ella constituye una afirmación de conducta inalterable en el tiempo y en los principios. Nació libre, se educó en la libertad e hizo de ella una vocación permanente, intransigente e irrenunciable. Prefirió deambular por tierras extrañas antes que sufrir el menoscabo de su dignidad humana. Honró con su talento los paraninfos del arte de América y de Europa, y llevó la música de nuestra tierra a todos los confines del mundo. Así, su vida es el aval de esa ciencia musical, que dio en cultivar con decoro, y a la que supo dar brillo con su peculiar estilo, pleno de contenido espiritual y de relevancia estética.

El pueblo paraguayo ya está acuñando, en su corazón, el bronce con que se habrá de esculpir la testa de Herminio Giménez.

Y mientras la historia, con su devenir inexorable, registre el colapso de los déspotas, la caída de los dictadores y el derrumbe de los tiranos, la música de Herminio seguirá acunando con su estela de alegría y de amor el alma de nuestro pueblo, en la perennidad de los tiempos.

José Antonio Ayala

Notas

"Historia Social del Paraguay", por José Antonio Ayala.

"Cuadernos" de París, No. 68, año 1963

2. La filosofía del arte musical se refiere a los enlaces, dependencias y proporciones matemáticas que hacen sensible un carácter esencial, "determinado por un conjunto, que es el estado general del espíritu y las costumbres circundantes". (HipólitoTaine,” La Filosofía del Arte").

La temática musical paraguaya tiene metro, inspiración esencial, compás característico, y sobre todo riqueza melódica, fraguada en el genio de sus creadores, tal corno nos lo evidencia Talavera.

INTRODUCCIÓN

Intentar una biografía de Herminio Giménez es empresa riesgosa. El primer escollo, opuesto por el propio maestro, consiste en su inveterada modestia. Desde luego, él no ignora el lugar prominente que ocupa en el panorama de la música paraguaya y americana, pero prefiere situarse a la par de los demás, en la caudalosa marea de la multitud anónima, por mucho que haya superado la medianía para remontarse a las regiones luminosas del arte, donde sólo habitan los creadores de belleza.

Lo que en el presente libro se dice lastimaré, a buen seguro, esa humildad a la que el maestro se aferra para ser fiel a sí mismo. Giménez abomina las actitudes jactanciosas y los modales estirados. La autenticidad consiste para él en vivir gozosamente las cosas cotidianas de la vida, que por simples y puras la ennoblecen. El mérito va siempre de la mano con la sencillez.

Pero si la semblanza de Herminio Giménez ha de hacerle justicia, será necesario violentar el pudor con que él sobrelleva la admiración que se le tributa; será menester transmitir al lector todos los matices de esta rica personalidad, para ubicarla en la circunstancia humana y artística dentro de la cual se le debe necesariamente contemplar.

Y es aquí donde surge la segunda dificultad. Para reseñar la trayectoria del maestro, hay mucho que espigar, replanteos que hacer, conceptos que delimitar y prejuicios que desarraigar.

Lejos de nuestra pretensión el descubrir a Herminio Giménez. Su pueblo mismo lo tiene ya por uno de sus abanderados y portavoces, porque ha sabido dar de él una representación cabal en las notas de su pentagrama, donde vuelca con alerta sensibilidad y consumada maestría las palpitaciones del alma nacional. Ese pueblo se estremece de emoción con los acentos épicos de Cerro Corá, con las sugestiones patrióticas que fluyen de Fortín Toledo o con esa notable pintura costumbrista que es Che trompo Arasá.

Pero si el pueblo lo intuye, hay que admitir que no lo valora en su real dimensión. Herminio Giménez es mucho más que un autor de melodías grutas al oído. Representa algo en la vida cultural de la nación. Es un exponente del arte paraguayo en sus mejores manifestaciones. Con Barrios, Flores, Alvarenga, Lara Bareiro, Moreno González, Pérez Cardozo y otros, impulsó nuestra música por nuevos caminos, confiriéndole una jerarquía sin precedentes, que le ha valido un honroso concepto en exigentes centros artísticos americanos. En esa constelación de músicos excelentes, Giménez brilla con fulgor propio.

No parece que en nuestro país se aprecie debidamente la significación de este artista, ni sabemos que las personas ilustradas se hayan detenido a meditar en todo lo que la música paraguaya lleva recorrido desde sus balbuceos iniciales hasta las obras de aliento que hoy puede exhibir ante propios y extraños. Sin abarcar ese panorama; es inútil emitir juicio. Faltará el sentido de la ubicación. La talla de los hombres se mide atendiendo a las condiciones de época y lugar. Un marco histórico brillante puede agigantar una figura; uno modesto puede opacarla. El valor intrínseco es cosa distinta, que debemos establecer sin dejarnos impresionar por los espejismos.

La mayoría considera a Herminio Giménez un músico popular descollante, lo que es ya de por sí bastante, pero supone que de allí no pasa. Algunos hasta lo ven como intruso en el campo de la música llamada seria, que para ellos está reservada a países de mayor cultura que la nuestra. Según ese punto de vista, sostenido con evidente ligereza, Giménez sería un "clásico frustrado'; un artificioso imitador de las formas puramente externas de la música culta. La frivolidad nos manda "preferir el producto importado al nacional", como diría Justo Pastor Benítez.

La dilucidación de este delicado tema requiere gran objetividad. Para abordarlo en sus justos términos, hay que rechazar tanto la superficialidad que induce a atribuir méritos imaginarios, como la actitud melindrosa de los que sólo otorgan patente de respetabilidad a las obras musicales que provienen de la tradición europea. Es ésta una concepción fosilizada y pedantesca de la cultura. Todos amamos a clásicos, románticos y modernos, sin por eso negarnos a aceptarlas corrientes originadas en otras civilizaciones. Descalificar sistemáticamente lo nacional es tan negativo como cerrar las compuertas del espíritu, con mentalidad pueblerina, a las expresiones del arte occidental. La cultura no es algo inmóvil, petrificado, sino un repertorio de hallazgos que, para sobrevivir, debe mantenerse en constante renovación, conservando lo que merezca conservarse e incorporando lo valioso. No se trata, en el caso de los músicos paraguayos ni en ningún otro, de conceder espaldarazos indiscriminadamente, sino de exponer la verdad lisa y llana, rescatándola de la maraña conceptual en que se halla Inmersa.

A nuestro juicio, Herminio Giménez es uno de los grandes músicos americanos, cultor -por eso- de una música totalmente nueva, que refleja un mundo también nuevo; música de tonalidades peculiares, capaz de agregar sus propias contribuciones al patrimonio artístico de la humanidad. Algún día se decantarán sus valores y será plenamente aceptada. Entretanto, Aron Copland, Carlos Chávez, Heitor Villalobos, Alberto Ginastera, Herminio Giménez y otros más, con sus genialidades y limitaciones, se presentan como precursores de un movimiento musical de proyecciones aún no vislumbradas.

¿Pero cómo llega Herminio Giménez a su fértil madurez? ¿Al cabo de qué peripecias logra, en un medio incipiente y a veces hostil, forjar esa personalidad que lo convierte en uno de los representantes más estimables de la cultura paraguaya? Develar este interrogante, siguiendo a través de innúmeras contingencias su búsqueda de la perfección artística, es tarea intrincada. Pero hemos tratado de cumplirla a conciencia, mostrando todas las connotaciones del fenómeno cultural que es la música paraguaya e intentando una explicación de la influencia que en su evolución ha tenido Giménez.

Otra dificultad que el autor debió superar es toda la literatura dispersa que, como embrionaria exégesis de la obra del maestro, se ha difundido en nuestro país y en el exterior. Eso importa un desafío, porque entre las cosas que se llevan escritas sobre el tema hay páginas extraordinarias, y entonces es poco lo que de nuevo podemos decir. Ese caudal informativo comprende artículos periodísticos, una copiosa correspondencia epistolar y comentarios vertidos en las cubiertas de sus discos o en las hojas de los programas que anuncian sus conciertos sinfónicos.

Existen también constancias escritas que recogen alguna polémica sobre el contenido y alcance de la música popular y de la música culta. En ellas, el propio Giménez se muestra como avezado conocedor del tema, exponiendo conceptos claros y precisos para destruir los endebles fundamentos de la teoría que considera el folklore como un subproducto del arte. Pocas cosas hay tan válidas como las vivencias de los pueblos para servir de inspiración a las obras artísticas perdurables. Las tradiciones populares sólo requieren el toque de un tratamiento experto, y es eso lo que hace nuestro artista, siguiendo el ejemplo de grandes maestros de la música universal, que no trepidaron en valerse de motivos folklóricos para elaborar muchas de sus composiciones.

De Herminio Giménez se han ocupado con referencias laudatorias críticos de arte, hombres de estado, periodistas y músicos de diversas nacionalidades, reseñando sus virtudes sin ahorrar, como cuadra a toda evaluación imparcial, la mención de sus posibles flaquezas, cosa por lo demás inseparable de toda obra humana.

Entre esos testimonios, queremos recordar especialmente las atinadas observaciones de Néstor Romero Valdovinos, que más de una vez compartió con él la incitante aventura de la creación artística, y las notas biográficas inéditas de Antonio Ortiz Mayans. Hemos utilizado estas fuentes y otras a las cuales tuvimos acceso, para pergeñar este esbozo de la vida y obra de Herminio Giménez.

Pero, tomando la previsión de salvar por anticipado la escasez de nuestra información, hemos recurrido a la fuente más autorizada, que es el propio Herminio Giménez. En la calidez de su hogar, y en medio de las tinas atenciones de su esposa Victoria, ángel bienhechor de ese refugio de la amistad y templo de la belleza, el maestro nos fue desgranando fascinantes capítulos de su peregrinaje por los senderos del arte. Ha sido ésta una de las experiencias más estimulantes y enaltecedoras que nos ha tocado vivir.

Contando con esta asistencia, creemos haber hecho algún acopio de luz para mostrar en plenitud, si ello fuera posible, los rasgos distintivos de un cantor egregio de las glorias paraguayas,

El autor

I

LOS ORIGENES DE LA MUSICA PARAGUAYA

Si queremos rastrear la evolución artística de Herminio Giménez y precisar su ubicación en nuestra historia cultural, deberemos antes echarle un vistazo, siquiera sea somero, al contexto dentro del cual está inscripta su trayectoria: la música paraguaya.

Difícil tema. Los orígenes de este arte en el Paraguay se hallan ocultos tras el velo del misterio. Los documentos de que disponemos son escasos y no alcanzan a disipar la nebulosa.

Lo mismo ha sucedido con la música universal. Remontándonos a sus fuentes en el oriente, el Egipto, la Grecia antigua o la Europa occidental, son poco menos que inexistentes los elementos de información que pudieran permitirnos seguir en detalle sus pasos iniciales. Por otra parte, la música tuvo en sus orígenes un papel accesorio, pues estaba en algunos casos subordinada al culto y, en otros, indisolublemente ligada a la danza o al teatro.

La música ha sido, en todo tiempo, más una actividad instintiva que una ciencia, brote natural antes que planta de cultivo. Las canciones suelen aparecer como manifestaciones espontáneas del espíritu humano. Van transmitiéndose a través de las generaciones como acervo inmemorial de los pueblos, al margen de toda sistematización. El pentagrama que aprisiona las notas y les concede perdurabilidad es un adelanto relativamente reciente.1 La música es una actividad casi vegetativa hasta que surgen los individuos geniales, que gracias a sus hallazgos armónicos y rítmicos son capaces de ciar una estructura coherente a este arte huidizo, inmaterial por esencia.

Lo contrario sucede con la poesía, la escultura, la arquitectura, el dibujo, la pintura, que han sido siempre concreciones accesibles, verificables. Estas artes son más permanentes porque están fijadas en el pergamino, la tela, el mármol, la piedra y la madera, cosas todas corpóreas y por eso palpables. Sobre todo, cada una de esas actividades culturales ha tenido siempre vida independiente, mientras que la música fue en sus comienzos una parienta pobre, carente del prestigio de las demás artes. Apenas en los últimos siglos llegó a equipararse a éstas, por derecho propio, como expresión de cultura.

Los problemas del conocimiento musical se agravan en el caso del Paraguay debido a la falta de datos sobre el desarrollo que, en este campo, había alcanzado en época de la conquista uno de los componentes del producto humano que llamamos "el paraguayo". Nos referimos, obviamente, a la vertiente indígena de nuestra raza.

Introvertidos y al principio recelosos del invasor extranjero, los guaraníes no dejaron constancia de que tuviesen inclinación al canto o la melodía. La misma observación hacen algunos estudiosos acerca de los aztecas.1 Toda su percepción del hecho musical se limitó, probablemente, al deleite que les causaba el trino de las aves y a la impresión que en su espíritu dejaba el murmullo de la selva acariciada por el viento.

Es probable que nuestros antepasados autóctonos conocieran algún instrumento de percusión, porque existe la voz guaraní mbaracá, con que fue bautizada la guitarra que introdujeron los conquistadores o, más probablemente, sus sucesores. Pero que ese instrumento emitiera notas musicales es materia de simple hipótesis.

Lo que históricamente puede comprobarse nos lo dicen Anselmo Jover Peralta y Tomás Osuna en su Diccionario Guaraní-Español: "MBARACA s. Guitarra. Originariamente, esta voz designaba un instrumento musical, llamado maracá, hecho de calabaza con granos o piedritas puestas en su interior, el mismo que hoy figura en las orquestas con el nombre de maraca, vocablo que también deriva de aquélla".

Parece fundada la creencia de que el maracá era usado, antes del descubrimiento, en la extensa zona de influencia de los guaraníes y sus parientes del Caribe, lo que explicaría que la misma voz nombrase idéntico instrumento en todas las comarcas dominadas por esa familia de naciones precolombinas.

De qué manera una palabra aplicada a un instrumento de percusión pasó a designar un instrumento cordófono, y sobre todo en qué época ocurrió esa extensión lexicográfica, es cosa que no hemos podido averiguar. Sin embargo, no puede descartarse que ello se debiera a la semejanza existente entre una calabaza perforada y la caja de la guitarra, perforada en su centro.

Gustavo González, médico distinguido y cultor de la antropología paraguaya, apunta que "los shamanes, pa'í avaré y payé agitábanlas (dichas calabazas) en las fiestas tribales, ceremonias religiosas y actos de shamanismo, curación de enfermos, a modo de sonajeros. Tenían virtudes mágicoreligiosas y aruspiciales".

En cuanto a la flauta paraguaya o mimby, hecha de cañas vegetales o de huesos tubulares, no consta que los aborígenes la utilizaran a la llegada de los conquistadores, al menos que nosotros sepamos.

Se dirá que la misma palabra guaraní está demostrando la existencia precolonial de instrumento, y no lo negamos. Sólo decimos no conocer testimonios de que nuestros antepasados aborígenes tuviesen un arte musical siquiera rudimentario, ni por consiguiente dispusieran de medios de ejecución, se tratase de la flauta, la guitarra u otro cualquiera, aun cuando la nomenclatura guaraní indique la posibilidad de que así fuera.

Una suposición atendible es que el mimby o mimby-tarará comenzara a ser construido sobre el modelo de los instrumentos de viento introducidos en el Paraguay por los jesuitas.

Ni siquiera hay evidencias acerca de la condición nativa de otro instrumento, el gualambáu. Nuevo tema de ontogenia musical y nuevo enigma filológico. ¿Era el gualambáu originario del país, o fue una versión local de instrumentos introducidos por los españoles?

Sería imprudente aventurar conclusiones, a falta de datos históricos que autoricen a sostener una u otra cosa, pero puede hacerse un intento de dilucidación.

Observemos la estructura del vocablo. Lo que de inmediato se advierte es la presencia de la letra "1", extraña al alfabeto guaraní, salvo como injerto utilizado para incorporar o adaptar palabras de otras lenguas. Aparentemente, deberíamos entonces negar el carácter nativo del instrumento.

Pero veamos otro aspecto de la cuestión. ¿En qué época aparece el gualambáu? Probablemente, no antes de fines del siglo pasado, porque las fuentes históricas omiten toda referencia anterior. De lo único que tenemos noticia es de las flautas, chirimías, rabeles, rabelones, guitarras, fagotillos y, órganos introducidos por los jesuitas, pero confinados al ámbito de sus Reducciones. Del gualambáu, la menor mención.

Esto nos lleva a una tercera pregunta: ¿cuál es la estructura del instrumento mismo? Se trata de una especie de arco tensado, cuya cuerda emite al ser punteada un sonido seco, al que sirve como caja de resonancia una calabaza perforada en el centro. Por su función, el gualambáu se asemeja al contrabajo, aunque con la diferencia de que el primero es unitonal y el segundo abarca una amplia gama de notas. Estamos, en esencia, ante un instrumento de percusión. Pero la percusión es un medio de expresión del ritmo, elemento a su vez inseparable de la melodía, a la que sigue como la sombra al cuerpo. Y queda dicho que faltan probanzas sobre la actividad musical de nuestros antepasados indígenas, y menos aún consta que tuviesen de la música un concepto tan desarrollado como el que supone la combinación melodía-ritmo.

Es decir que estaríamos ante un instrumento similar por su función a otros usados en Europa, del que no encontramos vestigios en la era colonial, y, además conocido por un nombre de dudosa raíz guaraní. Estos caracteres inducen a sostener, al menos como hipótesis provisional, que el gualambáu no era conocido por los guaraníes. Pero, tratándose de un instrumento propio del Paraguay, y dado que en otros países se lo desconocía, lo calificaremos de "nativo".

Si las aptitudes musicales de los guaraníes escapan a nuestro conocimiento, tampoco es mucho lo que podemos decir sobre la cultura musical de los españoles llegados al nuevo mundo en pos de la áurea quimera. El peninsular, morador de las áridas mesetas castellanas y de las escarpadas montañas de Cantabria, parecía preferir, antes que el arte de los sonidos, el romance con que evocaban actos de heroicidad. El cantar de gesta ha sobrevivido, pero solamente bajo la faz literaria. Es posible que las doncellas medievales entonaran tiernas baladas para dulcificar los austeros versos que memoraban las hazañas de sus caballeros. De nuevo, todo lo que aquí podemos hacer es aventurar conjeturas.

El español que se arraigó en el Paraguay, acosado por el hambre, la peste y las flechas de los naturales, no habrá tenido mucho tiempo que dedicar a las expansiones del espíritu, la música entre ellas.

Únicamente en las reducciones jesuíticas tenemos testimonios de actividad musical: la desarrollada por el indio, no por el paraguayo propiamente dicho. Dentro del rígido ordenamiento impuesto por los Padres a los nativos, el coro de voces elevadas en loor del Altísimo era un ejercicio frecuente, practicado por cantores que se agrupaban según la edad, el sexo y el lugar que cada uno ocupaba en la jerarquía de las dignidades. Los escritores de la Compañía, que han dejado una copiosa bibliografía sobre aquel singular experimento religioso y político, nos hablan exaltados de la atmósfera de encantamiento creada por voces bien timbradas e instrumentos hábilmente pulsados, que obedecían la señal del maestro de música con la misma exactitud con que los ejecutantes modernos siguen las indicaciones del director de orquesta.

Pero ése no era un fenómeno musical típicamente paraguayo. En primer lugar, el mestizo y el criollo estuvieron siempre alejados del aparato minuciosamente regimentado que los hijos de Loyola implantaron en sus famosas "doctrinas". Independiente y díscolo, el paraguayo sólo se sometía de buen grado a las suaves riendas que le tendían sus catequizadores franciscanos y dominicos, a menudo enfrentados con los evangelizadores de la Compañía de Jesús.

Por lo demás, la perfección con que el indio de las Misiones reproducía los sonidos inculcados por el preceptor musical era un hecho exterior, automático diríamos, que no sobrepasaba los límites de la imitación. El aborigen musicalmente adoctrinado carecía de una verdadera comprensión del arte que estaba oficiando, a semejanza de los copistas nativos de las Reducciones, que repetían con primorosos caracteres la escritura utilizada para la difusión del catecismo pero desconocían las profundidades de la teología e ignoraban las sutilezas del arte de la palabra. Había entre catequizadores y catecúmenos comunión religiosa, pero no afinidad cultural.

Expulsados del Paraguay los jesuitas, desapareció todo vestigio de sus enseñanzas musicales. El paréntesis jesuítico, aunque prolongado, fue un episodio adventicio, porque careció de la significación que le permitiera inaugurar una auténtica tradición musical en el país.

Luego, la Independencia. Y más tarde el aislamiento, que tanto fue geográfico como cultural. El pensamiento estaba prohibido y penado. Las artes quedaron asfixiadas. La clausura de los templos ordenada por el dictador Francia acabó con lo poco que quedaba del arte musical, refugiado durante los primeros años de su gobierno en las canciones litúrgicas.

Con la instauración de la dictadura perpetua, hasta la música sacra quedó proscripta. Crepúsculo de una novel cultura.

Pero no en balde se afirma que el paraguayo lleva en su alma la música. La pausa decretada por el Supremo no podía abarcar más que laparábola de su misantrópica vida. Los grilletes no consiguieron ahogar la melodía. Las artes y las letras fueron reprimidas pero no sucumbieron, porque una fuerza interior inagotable siguió dándoles aliento.

Desaparecido Francia, la música tiene que haber resurgido. Seguimos sabiendo poco, nada prácticamente, de lo que cantó el pueblo paraguayo en ese interregno cultural. Podemos, empero, suponer que entonces aparecieron los balbuceos iniciales de la actual música nacional, porque años más tarde se nos presentan las primeras composiciones de las que tenemos referencias concretas.

Ya vamos pisando terreno más firme, pero subsisten los puntos oscuros. Durante el gobierno de Don Carlos, que contrató a varios músicos europeos, ese arte imberbe fue probablemente avanzando hasta llegar a sus primeras expresiones documentadas. Los salones asuncenos se pueblan bajo la regencia del Mariscal con los sones del Londón Carapé, una especie musical seguramente nacida de la vena popular aunque aderezada con los atavíos de la música europea, importada tal vez por Elisa Lynch y difundida en los saraos que matizaban la vida de aquella ciudad todavía sumergida en su letargo colonial.

Pasados los años, la Diana Mbayá y el Campamento Cerro León reflejan el espíritu marcial del pueblo paraguayo, que habrá de llegar a la dimensión heroica en la Guerra Grande.

¿Pero qué clase de música era ésa? Si nos atenemos a la tradición oral, debemos aceptar que en sus notas está ya prefigurado con nitidez el ritmo de la polca paraguaya. El trovador nativo impuso con toda probabilidad, en la extensa área cultural abarcada por los dominios territoriales paraguayos y sus adyacencias, el compás ternario predominante en Iberoamérica, con las variantes propias de la región hispano-guaranítica.

Recurrimos ahora al maestro, para que nos informe sobre el contenido estético de aquella forma musical. Nadie mejor que Herminio para afinar conceptos. He aquí un conciso extracto de sus comentarios. Señala él dos aspectos de fundamental importancia para comprender el significado de la polca, de la que luego van a derivar la canción, la galopa y la guarania. Dejando de lado la denominación, que nos trae reminiscencias de la patria de Chopin pero que nos dice muy poco sobre la verdadera filiación de nuestra polca, mencionemos dos de sus notas más importantes: primera, una definida adscripción al compás ternario que condiciona morfológicamente casi toda la música latinoamericana; segunda, una raíz esencialmente española, que, a través de un proceso todavía no bien establecido, desemboca en una creación de cuño netamente paraguayo.

Según observa el maestro, desde el río Bravo hasta el cabo de Hornos, salvo islotes regionales donde predomina el binario característico de casi todo el folklore europeo (pero no exclusivo de éste, naturalmente), se impuso en los países hispanoamericanos el compás ternario, como manifestación inconfundible del alma de un mundo joven, llamada a perdurar en obras de gran contextura, que habrán de incorporarse, con su peculiar colorido y fuerte sabor telúrico, al monumento siempre inconcluso de la música universal.

Pero ése será otro momento de la evolución musical americana, y en su oportunidad lo hemos de analizar. Ahora retomemos nuestro asunto. Que la polca, a través de una alquimia operada en el alma española y trasfundida al espíritu del paraguayo, sea un legado de los conquistadores, no significa que deba ser entendida como hecho cultural típicamente español. La polca es un producto paraguayo genuino, como lo es el pensamiento o la literatura de nuestro país. Es el paraguayo, descendiente del mestizo que ocupó el escenario colonial, y mestizo él mismo, el que se expresa por medio de esta forma musical. Es un hombre nuevo, de fuerte personalidad nacional, el que hace música, compone versos y ofrenda serenatas a su amada bajo el cielo estrellado de su hermosa tierra.

El paraguayo no es indio ni español. Es una simbiosis de ambos, una entidad con matices propios, que participando de una doble herencia consuma su emancipación histórica y vital, para trazar su propio camino en el concierto de las naciones.

Cómo afirmó la polca su presencia en el horizonte artístico nacional y americano, es lo que vamos a tratar de establecer en los capítulos que siguen. Qué rasgos melódicos y rítmicos distintivos posee la música paraguaya, qué instrumental se utilizó para propagarla, qué figuras fundamentales contribuyeron a su depuración en forma y en sustancia, qué futuro le aguarda, todo eso lo iremos discriminando con el autorizado asesoramiento del maestro.

Notas

1 La notación musical existió siempre, incluso en la antigüedad, pero la que hoy utilizamos aparece sólo en el siglo XII. De entonces acá, ese juego de símbolos ha sufrido una transformación sustancial, acorde con el progreso experimentado por la música.

Los aztecas tenían un arte musical, pero muy elemental y sometido a un arte mayor, la danza. Sus instrumentos de ejecución eran igualmente toscos.

II

LA POLCA EN LA POSGUERRA

Bajo los López, la polca europea gana los salones asuncenos, constituyéndose en uno de los pasatiempos de los círculos encumbrados. Quizá las parejas elegantes de la Asunción de entonces acostumbraban danzar esa música, proveniente de Polonia, o más probablemente de Hungría, y adaptada por algunos compositores célebres como Johann Strauss, que la mantuvieron dentro del compás binario predominante en las piezas populares europeas.

Apenas hace falta decir que esa música instalada en nuestro país no era paraguaya. Pero las melodías importadas no podían desalojar totalmente de nuestros esparcimientos mundanos a los cantares autóctonos. Un ejemplar nuevo de la música nacional, gestada a lo largo de nuestra historia como conjunción de la sensibilidad indígena y del alma española, surge con nombre compuesto. El elemento importado se combina jocosamente con el vernáculo, y así tenemos el famoso Londón Carapé, que ya anticipa nítidamente el jovial ritmo de la polca paraguaya.

De allí al compás del seis por ocho que hacia fines del siglo pasado recorría los polvorientos caminos de nuestra campaña, en la voz y la guitarra del humilde arribeño, media una distancia prácticamente nula. El compás de seis subdividido, propio de algunas melodías y danzas españolas, se había afincado en estas comarcas y con el tiempo fue impregnándose de las esencias nativas. La fusión de ambas corrientes conformó, en esbozo, lo que hoy es nuestra polca.

Esa música agreste, que más tarde tomará carta de ciudadanía, está consustanciada con la postguerra, época heroica del Paraguay resurgido de sus despojos. Seguir su desarrollo no es fácil, pero ya tenemos algunos hitos para orientarnos, y a partir de ellos es posible tender las coordenadas que nos permitirán trazar el mapa musical del Paraguay.

Autores anónimos componen melodías que hasta hoy alegran nuestras fiestas campesinas. El Cerro León de bélicas resonancias había sido, en la preguerra, uno de los cimientos de nuestra actual música. Luego vendrían Caazapá, Cigarro Mí Che Caraí, Mamá Che Mo Sé, Nda Recói la Culpa y otros ejemplares de ese arte sin pretensiones pero que los paraguayos amamos, arte lleno de espontaneidad, transmitido a través de los años y que aún mantiene vigorosa lozanía.

La veta popular y anónima es la única fuente de nuestra música hasta bien entrado este siglo, cuando aparecen varios nombres propios que han perdurado en los anales del arte nativo.

Que nosotros sepamos, el más antiguo de ellos es el de Isidro Benítez, alias Ichilo, de quien poco se sabe -irrumpe tal vez en la primera o en la segunda década-, pero que figura en la tradición folklórica como uno de los precursores. Es verosímil que "el maestro Ichilo", mitad hombre y mitad leyenda, recogiera y recopilara muchos purajhéi ocara1para formar su repertorio, además de componer otros que se atenían a los mismos cánones artísticos que regían el cancionero de esa época: compás de seis por ocho y simplicidad melódica, caracterizada por cierto aire nostálgico (te particular sello campesino. El alma sin complicaciones de un pueblo fuerte se revelaba íntegra en esas canciones, que la mayoría de las veces constaban de una sola parte: la primera.

El mítico Ichilo fue, ciertamente, uno de los iniciadores de la docencia musical en el Paraguay. No cuesta imaginar que su método didáctico habrá sido muy elemental, y por supuesto sus enseñanzas estaban dirigidas a rústicos aprendices. Pero toda empresa cultural tiene orígenes modestos y sus primeros frutos suelen ser imperfectos, además de aleatorios. Lo que importa es la voluntad de desbordar la forma rudimentaria e iniciar la construcción de un sistema eficaz para ordenar la materia artística, pulir sus imperfecciones y provocar un goce estético depurado.

Naturalmente, durante la época que estamos evocando los trovadores se acompañaban con la guitarra, esa amiga, confidente y amante del hombre americano que los españoles trajeron a estas playas. Pero, si bien la guitarra era el rey de los instrumentos, no faltaban otros como la flauta. El violín y el nativo gualambáu.

La flauta paraguaya habrá sido también de origen español, como lo denuncia su sonido rotundamente europeo, por completo distinto del que emite la quena incaica, y es posible que formara parte del instrumental utilizado por nuestros músicos desde tiempos antiquísimos.

El violín recibía en la campaña el nombre de rabel (su pronunciación es rabel, ya que en nuestra fonética nativa no existe la "b", excepto cuando está precedida por la "m"). Es ésta, probablemente, una supervivencia lingüística de los siglos de la Reconquista, cuando los hispanos que lidiaban con el invasor islámico adoptaron el vocablo árabe. Luego, el nombre habrá sido traído a América por los conquistadores, para conservarse como uno de los muchos arcaísmos que hasta hoy encontramos en los más inesperados rincones de nuestro país.

El rabel era tocado con técnica balbuciente por solistas que interpretaban las ingenuas composiciones musicales por entonces en boga. Más tarde aparecieron en el Paraguay ejecutantes educados por competentes maestros, pero la típica representación del violinista era el rabelero, un espécimen de pura cepa paraguaya, inmortalizado por Herminio Giménez en su concierto del mismo nombre, que no vacilamos en considerar una de las más perfectas concreciones del arte sinfónico latinoamericano. Obra de singular importancia, cuya escasa difusión está en razón inversa de su mérito.

El gualambáu era una especie de calabaza, de gran tamaño, con largo mástil recorrido por una sola cuerda. Instrumento de tosca factura y apagado sonido, su alcance expresivo era muy reducido, y apenas servía como apoyo en la percusión.

Todos estos instrumentos, es decir la flauta, el violín y el pintoresco gualambáu eran independientes, pues entonces la orquesta no se conocía, y tenían vida precaria porque la predilección del paraguayo se volcaba decididamente hacia el mágico encordado de la guitarra.

La misma arpa, hoy colocada en plano preeminente dentro de nuestra música popular, no había logrado a comienzos de este siglo sobrepasar el nivel de instrumento menor, sólo apto para ser pulsado por oscuros cultores del arte sonoro en los distritos rurales, o por ciegos, tullidos y mendigos en la ciudad.

En cuanto al acordeón, ya incorporado por la misma época al instrumental de nuestros músicos campestres, parece haber sido una innovación tardía, tal vez trasplantada desde Corrientes. Bien sabemos que entre el Paraguay y esa región argentina existe una ósmosis cultural nacida de la comunidad de raza, lengua, religión y costumbres, como se evidencia en la propagación de nuestra música a través de las fronteras comunes.

Según el musicólogo argentino Dalmidio Alberto Baccay, "el que pretenda sostener la idea de que la polca correntina nació independientemente de la paraguaya sostiene prejuicios regionales superados, puesto que en las postrimerías del siglo XIX no puede existir tal incomunicación entre correntinos y paraguayos". Y prosigue Baccay: "No puede negarse, en consecuencia, la irradiación cultural paraguaya a través del elemento polca-galopa que, al compararlo con otras especies del nordeste (argentino), se confunden en su estructura melódica-rítmica".

A la inversa, podemos apuntar nosotros, el acordeón habrá sido un legado hecho a nuestra música por Corrientes, a donde probablemente este instrumento llegó antes que al Paraguay y donde echó firmes raíces, a punto tal que apenas se concibe un conjunto musical correntino sin acordeón, mientras que entre nosotros se lo utiliza con menor frecuencia. Luego vendrían el bandoneón, más tarde el piano, después el contrabajo y en nuestros días los instrumentos electrónicos. Pero esa es otra historia, y en su momento será relatada.

El mismo fenómeno de interacción, de recíproca penetración cultural que hemos observado entre el Paraguay y Corrientes, se advierte en las zonas limítrofes paraguayo-brasileñas, donde el estilo guaranítico-hispánico se manifiesta pujante, si bien modificado por influencias ambientales. Al cabo de esta digresión, necesaria para contemplar nuestra música en su verdadero marco de referencia, corresponde echar una mirada más detenida a los intentos hechos por la polca para emerger de su forma primitiva, con la aparición de los primeros artistas profesionales, ejemplares a la sazón raros en una nación convaleciente, donde las faenas del arte estaban virtualmente por iniciarse, salvo esfuerzos individuales de superación que dieron magníficos frutos. Baste mencionar a Agustín Barrios, Eloy Fariña Núñez, Juan Sorazábal, Julián de la Herrería y Julio Correa, entre otros autodidactas que luego se recubrieron con el barniz académico y descollaron en sus respectivas disciplinas artísticas.

Reconstruir aquella época de germinación musical es tarea de esclarecimiento tan necesaria como la de hurgar el pasado remoto, para poder seguir a través de todas sus vicisitudes el itinerario de la música paraguaya.

No solamente los documentos, que, aunque desperdigados, están al alcance de los estudiosos, nos prestarán en este caso una ayuda invalorable, sino también los vivientes archivos que son muchos de nuestros artistas populares. Conocedores tanto del ministerio que ejercen como de la tradición musical del país, ellos son una suerte de oráculo al que todo investigador inquieto debe inquirir para formular una teoría plausible acerca de la gestación de nuestra cultura musical.

El joven periodista Antonio Pecci, que recientemente trazó una escueta biografía del maestro Herminio Giménez, anota un hecho revelador del vacío informativo que padecemos. Dice Pecci: "No puedo dejar de pensar que cuando mi padre estaba en su primera infancia, este hombre ya daba conciertos en las plazas con la Banda de Policía. A pesar de lo cual es prácticamente un desconocido para las generaciones últimas, la mía y las siguientes, que no hemos tenido oportunidad de verlo y escucharlo en su tarea musical. Excepción, claro está, de su fugaz visita para el estreno de su Misa Folklórica Paraguaya".

La cita es oportuna. Nos induce a meditar sobre una de las causas, no sólo del estancamiento musical del Paraguay, sino de las trabas que se oponen a su adelanto en todos los órdenes: el sectarismo que arroja del país a muchos de sus hijos. Segregar de su medio a los artistas es tan nefasto como coartar su libertad de creación, a la manera de los oscurantismos antiguos y modernos. Todavía no hemos aprendido la lección que deberíamos extraer de este inveterado mal que nos aqueja. No hemos comprendido que la disidencia es un hecho normal y saludable en las sociedades bien constituidas porque, lejos de disgregarlas, les presta la solidez que emerge del armónico equilibrio de las opiniones.

Pero, toda vez que éste no es un manifiesto político sino un conato de biografía, volvamos a nuestro tema. Lo que se aplica a las nuevas generaciones rige también para las anteriores. Nuestros padres y nosotros transitamos a tientas los caminos de la música nacional.

No es intención del autor escribir una historia de la música paraguaya, cosa que excedería los límites de este libro, sino tratar de situar a un valor sustantivo de la cultura nacional dentro de la corriente artística y del paisaje histórico que enmarcan su obra. Pero sólo podemos dar referencias sucintas, describiendo a grandes rasgos los elementos que sustentan un planteo muy general del tema. Los que con propiedad pueden llamarse investigadores son los encargados de allegar datos precisos y debidamente expurgados, que permitan determinar los orígenes y el desarrollo del arte musical paraguayo, presupuesto indispensable para asegurar su evolución. Porque un arte sin historia, igual que un pueblo sin historia, es arte sin futuro.

Por nuestra parte, nos proponemos ahora reseñar someramente una época crucial de la música paraguaya: la anterior a la guerra del Chaco, en la que despuntan nombres que más tarde ocuparán con brillo el escenario artístico del continente.

Notas

1 Cantar de las afueras, música del campo.

III

TIEMPO DE GESTACIÓN

Marte no dejaba de acechar. Apenas medio siglo había pasado desde que el cañón tronara en la campiña, los esteros y los bosques del Paraguay, cuando de nuevo se avizoró el espectro de la guerra.

Antes fueron la Diana Mbayá y el Campamento Cerro León, símbolos de la intrepidez de nuestro pueblo. Luego serían Boquerón, Chaco Boreal, Nanawa, Fortín Toledo. Los aires marciales alternarían con la polca de ribetes heroicos, para conmemorar una gloriosa sucesión de triunfos sellados por las armas paraguayas.

Pronto la caliginosa tierra chaqueña se vería anegada por la sangre de dos pueblos americanos, pero en esas vísperas bélicas las artes no languidecieron. El Instituto Paraguayo actuaba desde tiempo atrás como foco de irradiación cultural. En sus aulas, que andando los años serían las del Ateneo Paraguayo, profesaban avezados instructores. En materia musical, se impartían nociones de solfeo, teoría, canto, piano y violín. Era el despertar de las artes en un país diezmado, exangüe, hasta entonces absorbido por la necesidad de reponerse tras la contienda con poderosos vecinos.

Eso en cuanto a lo que llamaríamos música ortodoxa, cuyos secretos empezábamos a poseer. Pero ¿y la otra música, la concebida por la inventiva del pueblo? ¿Cómo perfilaba sus remozados contornos? ¿Qué variantesiba introduciendo en su estructura formal? ¿Qué ideas le insuflaban nuevo contenido?

Entrando en materia, mencionemos algunos nombres que sucesivamente hicieron época en el desarrollo musical paraguayo y veamos como la polca fue adquiriendo su actual conformación, aunque en sustancia la moderna polca sea la misma que entonaba el campesino de antaño.

La enumeración no se ajustará a un orden cronológico estricto. Difícil resulta señalar, en el curso de nuestra tormentosa historia, períodos claramente diferenciados dentro de la actividad artística. Las fronteras entre las distintas épocas son inestables y borrosas. La gestación de la música nacional está estrechamente ligada a las contingencias de nuestra vida política. Los espasmos institucionales ocasionan siempre perturbaciones a la labor cultural. Cosa más grave aún, en esos vaivenes se abren a veces discrecionalmente las puertas a algunos, mientras se obstruyen los cauces por donde podrían manifestarse las inquietudes de otros. Es el pertinaz mal del sectarismo, que hasta hoy no hemos podido extirpar.

Pero probemos a formular una cronología musical. Manuel Mosqueira inaugura en Carapeguá toda una tradición en el arte nativo. Par de nuestro ya recordado Ichilo Benítez, está sin embargo separado de éste por notorias desemejanzas. Ichilo era un intuitivo, el músico popular por antonomasia, lanzado a la enseñanza por afán puramente inconsciente de perfección. En cambio Mosqueira, hombre de cierta cultura, manejó el material folklórico 1 con mayor rigor artístico, vaciándolo en los moldes de la preceptiva musical. Pasos incipientes, es cierto, pero decisivos para la evolución del cancionero popular paraguayo.

Además, el músico de Carapeguá fue probablemente el decano de nuestros directores de orquesta. Hablamos, claro está, de directores dedicados a la música folklórica, y de directores que fuesen algo más que los simples cabecillas que por entonces reunían a los músicos y los incitaban a ejecutar sin mayor concierto ni disciplina. Con Mosqueira, la orquesta paraguaya en agraz intentó, como quizá nunca lo había hecho antes, volverse un organismo coherente, una verdadera fusión de instrumentos que, perdiendo su individualidad, se pusieran al servicio de una forma nueva de ejecución musical, con sujeción a requisitos armónicos, observancia precisa del ritmo y variedad tímbrica. Mosqueira era apenas posterior a Ichilo, pero corresponde incluirlo entre los músicos innovadores del Paraguay, puesto que fue uno de los que comenzaron a imprimir modernidad a la añeja polca, dándole algún pulimento y haciéndole conocer el abecé de la técnica musical.

Y antes de seguir evocando a los creadores de la nueva promoción, a los que afloran en la tercera y la cuarta décadas introduciendo trascendentes innovaciones en nuestro arte musical, rindamos tributo a alguien que no componía polcas ni tañía el arpa, alguien que ni siquiera escribía versos para canciones, pero que se hallaba íntimamente emparentado con los cultores de la música nativa. En realidad fue uno de sus pilares, porque suscitó un ambiente favorable para su difusión.

La música comienza siendo canción y no puede desligarse de la palabra. Sólo con el tiempo se va volviendo más fugaz, más etérea, hasta llegar a la plenitud de su avance con la abstracción inverosímil de la fuga, bien que ésta conviva con el drama musical, que es un retrato directo de las pasiones humanas, y con la sinfonía, que en el fondo no deja de serlo. La polca, igual que las piezas típicas de otros países, poseyó siempre dualidad expresiva, puesto que la música se apoyó en la palabra para describir el alma del pueblo paraguayo. Y es aquí donde aparece nuestro personaje. Se trata del ilustre Narciso R. Colmán, realizador de un ciclópeo trabajo de atesoramiento de las tradiciones nacionales, en las que brilla la sabiduría del pueblo, hecha de cosas humildes pero que tiene profundidad psicológica, riqueza de ingenio y gracejo de buena ley. Rosicrán (Narciso R. al revés), que con ese apelativo se lo conoce, llevó el ñe'é poravó pyré1 a su más alta expresión y lo hizo conocer en todos los ámbitos de la patria: desde los confines ignorados de su territorio hasta los cenáculos de la cultura.

Ese conjunto de relatos, leyendas y refranes, forjado a través de las edades por el pueblo innominado, constituye el gran fresco de nuestra vida campesina. Exhibe hasta en sus últimos repliegues al hombre paraguayo, orgulloso de su identidad y a la vez tendido con fraterna disposición hacia sus compatriotas americanos.

El ñe'é poravó pyré, síntesis de las creencias guaraníes y de la mentalidad española que moldeó el espíritu nativo, es simplemente la réplica literaria de nuestra música. Folklore incontaminado, y por eso desposeído de artificio, pero rebosante de vida y pletórico de contenido artístico.

Rosicrán inició su paciente recolección en los albores de este siglo y su influencia perdura hasta hoy. En ese dilatado período asoman valores de gran significación en la historia de la música nacional. Compositores y ejecutantes que habrían de rescatar la polca de su primitiva simplicidad para engalanarla con los recursos de una fértil inspiración, perfeccionando su forma pero respetando su esencia.

Sea indulgente el lector y permita que volvamos a imponerle una espera. Esos artistas que plantaron un hito fundamental en el decurso de la música autóctona serán citados en el próximo capítulo. Detengámonos antes para contemplar a otro gigante de las letras, cuyo influjo en la vida cultural de la nación apenas podría exagerarse, y que además se halla estrechamente vinculado con nuestro arte musical.

Estamos nombrando a Manuel Ortiz Guerrero, bardo insigne, predilecto de las musas, alma armoniosa que fascinaba con centelleos de genio en sus himnos a la hermosa mujer paraguaya, a la tierra perfumada de azahares y pacholí, a la selva umbrosa que envuelve al hombre con su misterio, al amor que él cantaba con epicúreos acentos, a la vida que le mostró su faz trágica pero que él apuró con patética intensidad.

Ortiz Guerrero escribió con idéntica fluidez en guaraní y en castellano. Su versificación es fácil y su imaginación exuberante. Su métrica, un torrente de mágicas cadencias. Había nacido poeta. Pocos pueden igualarlo en la pintura de los sentimientos. Nadie le aventaja en musicalidad. Otros poetas serán más académicos, quizás más atildados, pero difícilmente ostentarán mayor riqueza de imágenes ni superior dominio de los recursos expresivos. Sus estrofas, caudalosas pero no grandilocuentes, deleitan con su armonía y conmueven con su apelación al corazón humano. Era un cantor del pueblo, porque llegaba con pareja espontaneidad a todas las capas de ese pueblo que vibraba al unísono con el trovador surgido de sus propias entrañas.

Ortiz Guerrero colaboró en la creación de un nuevo género musical, hoy difundido en el mundo con el nombre de guarania. Como es sabido, lo que Ortiz Guerrero aportó a esa maravillosa expresión del arte paraguayo fueron sus cálidos versos, mientras que las magistrales partituras se deben a José Asunción Flores, que conoció al poeta a comienzos de la década del 20, junto con otro músico en cierne, Herminio Giménez, entonces colega de Flores como ejecutante en la banda de policía.

Desterrado en plena capital, herido ya de muerte por el mal de Lázaro, Ortiz Guerrero recibía las visitas sin invitación de los jóvenes músicos, que solían estar acompañados por el inspirado poeta bilingüe Darío Gómez Serrato. Todos ellos, al conjuro de sus serenatas, lograron sacarlo un día de su reclusión y trabaron con él amistad. Las serenatas, dedicadas al sacerdote del arte y a su abnegada mujer, Dalmacia, eran ocasión para que el dueño de casa -modesta casa- se interesara en aquellos promisorios talentos, a quienes desde entonces distinguió con particular afecto.

Un día, al no tenerse noticias de Giménez, que había hecho un viaje a Buenos Aires, se difundieron versiones sobre su muerte. Hondamente afectado, Ortiz Guerrero dedicó a su amigo una elegía. Sin embargo, era al poeta, a quien, por irónico sesgo de la vida, tocaría emprender el viaje definitivo.

Ortiz Guerrero se alejó hacia lo desconocido, pero no se esfumó en la nada. Su vida atormentada fue el pedestal de su gloria. El trovador del Paraguay dejó al partir una estela de luminosa belleza, que sigue deslumbrando con sus maravillosos destellos.

Notas

1 Con licencia del lector, usamos en este libro las palabras "folklore" y derivadas como sinónimas de "arte popular", bien entendido que en realidad el folklore es hechura del pueblo, obra anónima forjada intuitivamente a lo largo del tiempo. Comprende música, artes visuales, tradiciones orales y aun supersticiones.

2 Literalmente, habla selecta, palabras escogidas. Ñe'é poravó pyré significa compendio de sabiduría, saber añejado, quintaesencia del romancero popular. Los frutos de la investigación realizada por Rosicrán a lo largo de toda una vida están dispersos en publicaciones varias de extensa difusión popular, pero un extracto de sus trabajos pervive en su conocida obra Ñande Ypy Cuera (Nuestros Antepasados).

IV

LA MADUREZ DE LA POLCA

La música, la poesía, las artes plásticas, se manifiestan en sus orígenes a través de anónimos agentes. Incluso las concepciones del pensamiento abstracto emergen a veces del hontanar del pueblo, cuando la chispa encedida por ignotos precursores suscita ideas en embrión que luego serán reelaboradas por las escuelas filosóficas, artísticas y científicas.

El sabor proveniente del pueblo, del Volk o folk al decir de los germanos, se aloja en las zonas profundas del alma colectiva, con fuerza tal que, al transmitirse a las generaciones, se condensa en un cuerpo de ideas tan arraigado como la ciencia oficial. Los refranes, que son de uso común en todos los estratos de la sociedad, nos dan un ejemplo, entre varios, de cómo el folklore forma una parte no desdeñable de la cultura. Estas manifestaciones culturales incipientes carecen del rigor de las disciplinas académicas, pero son igualmente válidas. Las dos formas de cultura se complementan e integran, entrambas, una visión unitaria del hombre.

La música paraguaya no podía, obviamente, haberse forjado de distinta manera. La polca, síntesis musical del alma de dos razas -la indígena que sirvió de matriz generosa y la europea que desempeñó el papel activo en el connubio, pero que a su vez fue conquistada por el elemento nativo -, se gestó en el alma del pueblo, probablemente desde los tiempos primitivos de la colonia, sin que tengamos, empero, documentos que atestigüen ese despertar artístico. Las primeras manifestaciones de la música paraguaya se debieron, indudablemente, a autores anónimos. Lo conjeturable es que sus melodías y ritmos pervivieran a lo largo de incontables generaciones, hasta que la polca llegó a tener, en la segunda mitad del siglo XIX, esbozada su forma actual. Fue entonces cuando el nombre que la designa adquirió carta de naturaleza en nuestro país. Nombre de extracción europea, realidad de indiscutible contenido paraguayo.

Todo eso ha quedado señalado a medida que seguíamos la trayectoria de nuestra música, desde sus primeros escarceos hasta lo que llegó a ser ya bien entrado este siglo. Lo que ahora vamos a reseñar es el intenso movimiento musical producido en el Paraguay a mediados y fines de la tercera década, que culminó en la estructura definitiva de la polca. Es posible que la perspectiva de cada generación determine una evaluación muy parcial del desarrollo de su sociedad, y no sería extraño por ende que el epíteto "definitiva" peque de inexacto. Los hechos obligan a menudo a rectificar ideas que se tenían por inmutables. No obstante, mirando el tema en conjunto, se advierte con claridad que la polca no ha variado en grado apreciable desde aquella época. Solamente hay, como se verá luego, esfuerzos por pulirla dentro de las pautas entonces consolidadas, o bien fallidos intentos de adornarla, que no han hecho sino provocar su desfiguración y quitarle sabor.

Precisemos, antes de entrar en materia, algunos caracteres de nuestra música. Conviene señalar, en primer término, que la polca es una transacción entre campo y ciudad. Producto genuino del pueblo paraguayo, se formó a la par con ese mismo pueblo, que trazaba en sus incipientes urbes el rumbo de su destino, pero cuya vitalidad reposaba en su componente rural.

La polca es, además, la representación musical de dos razas. "Sin duda -dice Hérib Campos Cervera-, todo el ropaje, todas las formas musicales, nos han llegado por los caminos de la Conquista, pero tampoco debe haber duda en la estimación de los elementos que nos llegaron desde el fondo del tiempo a través de los aborígenes, cuya sangre está presente en forma tan rotunda en nuestra etnia. Como nuestro pueblo todo entero, como nuestra cultura toda íntegra, nuestra música es realmente un compromiso entre los dos aportes fundamentales cuya fusión indisoluble entregó al mundo ese ejemplar orgullosamente definido de mestizo armonioso y equilibrado que es el hombre paraguayo. Naturalmente, su expresión musical tenía necesariamente que ser un reflejo de esa ecuación".

Ecuación que representa un pueblo nuevo, como nuevas son las demás sociedades nacionales americanas, que no pueden ser consideradas meras prolongaciones del ethnos europeo ni tampoco del componente humano precolombino. De ahí que tanto el europeísmo á outrance como el indigenismo xenófobo sean posiciones artificiosas, vacías de realidad, en cuanto se trata de situar al hombre americano en su verdadero ambiente histórico. El habitante de cualquiera de estos países, aun el de reductos indígenas, no es ni el hombre autóctono anterior a la colonia, ni el europeo avecindado en América por conquista o por inmigración. Es la conjunción de ambos; por tanto, un producto humano distinto de sus propias corrientes originadoras. Y en los casos en que la pureza racial se mantiene -lo que está lejos de ser la regla general- la cultura primitiva cede ante la omnímoda invasión del contorno mestizado, en el que a veces interviene un tercer factor: la sangre africana.

Consecuencia ineludible de esta realidad es que la música americana tiene que ser un fenómeno artístico también original, trasunto del mundo físico que circunda al hombre y de las vibraciones profundas de su espíritu. La ineptitud de los europeos para aprehender el significado de este arte nuevo obedece quizá a que no tienen una comprensión exacta de su génesis.

Otra nota distintiva de la música americana es el compás ternario, introducido por España en el nuevo mundo, en la mayor parte del cual pasó a ser el módulo condicionante de la materia musical. -Otra vez tenemos la fusión de dos vertientes étnicas y culturales.

¿Pero por qué la polca se adscribió al compás ternario? Se sabe que la variedad de dicho compás más frecuentemente usada en nuestro país es la de seis por ocho, y que en época reciente se adopta la de seis por cuatro, presente a veces en la guarania. Que España trajera el ternario no significa que inevitablemente debiera ser aceptado por los pueblos americanos. Herminio Giménez hace una observación perogrullesca en apariencia, pero que encierra gran profundidad: optamos por ese compás porque es el que mejor se aviene a nuestra psicología y el que más rotundamente la expresa. Las explicaciones sencillas son a menudo las correctas.

Queda dicho que la música popular de Europa sigue, en general, el compás binario. Lo excepcional es allí el ternario, que rige por ejemplo ciertas piezas típicas húngaras. El ternario, pese a que lo trajeron los españoles, no es exclusivamente europeo, sino universal, como lo hace notar el propio Giménez. En obras de Tchaikowsky y otros maestros, el binario y el ternario se combinan naturalmente, porque el espíritu, que es sede de la libertad, se manifiesta de maneras muy variadas, sin someterse a cánones rígidos. En la misma polca paraguaya, esos dos compases conviven frecuentemente. Por tanto, no hay en nuestra música una observancia forzosa de reglas morfológicas. Hay, sí, predominio del ternario, pero hay sobre todo espontaneidad y riqueza de contenidos emocionales, porque son dos pujantes y complejos factores étnicos los que se expresan por medio de la polca.

Vayamos ahora al centro del tema que nos hemos propuesto desarrollar. Estábamos en deuda con el lector acerca de los cambios experimentados por la polca en vísperas de la guerra del Chaco.

El primer esfuerzo de mejoramiento, después de que Ichilo Benítez y Manuel Mosqueira trataran de imponer algún orden en la inconexa materia musical paraguaya, fue el realizado por el pianista Aristóbulo

Domínguez. Hijo del distinguido hombre público Manuel Domínguez. Nuestro músico se lanzó, como estudioso que era de su propio contorno, a la tarea de recopilar los aires nacionales que por la segunda y las terceras décadas formaban nuestro modesto patrimonio musical. Nonón -que tal era el apelativo familiar de Aristóbulo- editó hacia 1920 un álbum que contenía una veintena de polcas y tonadas, algunas anónimas y de neta filiación campesina, otras de autoría propia.

El esfuerzo de Domínguez marcó realmente un mojón en nuestra historia musical, porque era la primera vez que las piezas populares paraguayas tenían el privilegio de ser llevadas a la notación musical. Ese paso inaugural hacia la ortodoxa musicalización de la polca fue asimismo, contemplado en retrospectiva, la "plataforma de lanzamiento" de nuestra música hacia los niveles superiores de este arte.

Nonón no transformó la música registrada en el pentagrama; por el contrario, la respetó en su más pura esencia, pero tuvo además otra feliz iniciativa: la de hacer conocer en Asunción todo un muestrario del instrumental que por entonces utilizaban los ejecutantes campesinos, a saber la guitarra, el arpa, el gualambáu ya descripto, el violín, el acordeón y la flauta. Presentó a los rústicos artistas en el Teatro Nacional. Varios conjuntos de instrumentistas y cantores deleitaron a la audiencia, en la que había miembros del gobierno y figuras de prominentes círculos nacionales. De ese modo se ciudadanizaba oficialmente la polca, que sin embargo era ya conocida desde mucho antes en la capital.

Algo parecido, si se permite la comparación, a lo ocurrido cuando el jazz abandonó su santuario de "sur profundo", para derribar las vallas que se oponían a su migración hacia otras regiones de los Estados Unidos, o cuando el tango, confinado hasta principios del siglo a los arrabales de Buenos Aires, fue admitido en los salones pese a la escandalizada protesta de los puristas musicales. La comparación, lo sabemos, es algo forzada, puesto que en nuestro país jamás las fronteras existentes entre los diversos sectores de población han sido muros divisorios; han sido más bien, y siguen siéndolo, elementos unitivos de una sociedad caracterizada por su ancestral igualitarismo.

Domínguez trasladó al pentagrama las páginas de nuestra música popular contando, según dicen unos, con el asesoramiento técnico de José S. Villalba, y, según otros, con el de Gerardo Fernández Moreno, que años más tarde habría de dirigir la banda de la policía metropolitana. Fernández Moreno es el autor de Chaco Boreal, la marcha que aún despierta en nuestros corazones el eco de las hazañas cumplidas por el pueblo en armas durante la contienda del Chaco.

Pocos años después, Domínguez editaría cuatro álbumes más, todos con recopilaciones de aires nacionales que, andando el tiempo, serían justamente celebrados en el Paraguay y en países hermanos.

Por la misma época, un gigante de la música paraguaya y americana ocupa el escenario artístico nacional. Hombre de modesto origen que pacientemente cinceló sus innatas cualidades musicales para convertirse en uno de los grandes guitarristas de su época, Agustín Barrios impulsó el primer paso de la música paraguaya en la senda de su efectiva jerarquización. En el Teatro Granados, Barrios presentó varias de sus composiciones, basadas en la tradición musical de nuestro país, pero en algunos casos esas obras se evadían de la forma popular para ingresar decididamente en el terreno de la música seria.

Lo más conocido de Barrios es su Danza Paraguaya, además de Jhá che Valle y las variaciones sobre esta última composición. Una reciente edición fonográfica nos trae numerosas muestras de su talento creador. El guitarrista australiano John Williams, uno de los más calificados ejecutantes actuales, grabó una serie de piezas de Barrios que impresionan por su factura técnica, por la lógica de su discurso musical y por su riqueza de colorido.

La influencia de Barrios en el desenvolvimiento de la música nacional no puede medirse con facilidad, pero es de presumir que su ejemplo sirvió para animar dormidas vocaciones y mejorar la preparación profesional de nuestros músicos, en quienes seguramente prendió el deseo de emular al hombre que había alcanzado tales alturas artísticas.

Barrios, alias el Cacique Mangoré, abandonó el país para recorrer América y luego Europa, en un periplo truncado por la muerte. De tanto en tanto, algún compatriota tenía ocasión de verlo y escucharlo en cualquier inopinado rincón del mundo. Haciendo honor a su seudónimo, adoptó la estrafalaria costumbre de vestir plumas para dar sus conciertos, pero eso no impidió que dejara bien sentado el prestigio de su arte en importantes centros musicales.

Ya que hemos aludido a las bandas, al recordar la de la policía, apuntemos que esos conjuntos, organizados bajo la égida de las unidades militares y de seguridad, fueron, probablemente desde la época de los López, un firme sustento de la actividad musical paraguaya. Pudiera decirse, apelando al lenguaje corriente, que eran "toda una institución". Las bandas encarnan la tradición guerrera del Paraguay, condensada en el Campamento Cerro León, uno de nuestros himnos nacionales, y en el mitológico sargento de trompa Cándido Silva, aquél que convocó al soldado paraguayo para que defendiera a la Patria ante los embates de la tríplice invasora.

Pero esos organismos musicales eran también vehículos de cultura. Por empezar, tenían numerosas dotaciones. La banda de Paraguarí, donde Herminio Giménez se inició como músico, estaba compuesta por 50 ejecutantes, dirigidos con disciplina prusiana por el maestro Emil Latkowski, a quien el coronel Adolfo Chirife había contratado en Europa. La banda de la policía de Asunción, donde años más tarde revistó Giménez juntamente con José Asunción Flores, era asimismo un respetable conjunto instrumental, severamente modelado por los maestros italianos Nicolino Pellegrini y Salvador Dentice, uno de cuyos sucesores fue el mencionado Fernández Moreno. La armada nacional tenía a su vez una banda, en la que recordamos haber visto actuar al maestro Campanini, tan buen director como cantante.

Las bandas no sólo ejecutaban aires marciales. También hacían conocer al público las grandes obras del repertorio universal, en conciertos gratuitos que eran un regalo para los aficionados al arte. Pero no olvidaron nuestra música, que cultivaban con esmero, contribuyendo de tal modo a elevar cualitativamente el arte nacional. Muchos compositores e intérpretes salieron de las filas de esos organismos, provistos de un buen adiestramiento profesional.

Giménez y Flores hacen su aparición en el tercer decenio, pero se afirman como grandes músicos en épocas posteriores. El primero era más veterano en la banda de la policía, y cuando dejó de integrarla fue sustituido justamente por Flores, hasta entonces supernumerario que hacía sus primeras armas musicales.

La fijación de las formas que la polca asumió en definitiva se produjo hacia fines de la década de 1920. Todas las influencias que hemos enumerado aportaron algo para que la música paraguaya fuera cambiando su rostro, aunque no sus vísceras profundas. El sabor típicamente campesino fue diluyéndose y se fundió con la sensibilidad ciudadana, de suerte que ambas tendencias formaran de consuno una perfecta representación musical del hombre paraguayo. En resumidas cuentas, dos caras de una sola moneda, porque entre la gente de campo y el habitante de la ciudad jamás las diferencias han sido insalvables en nuestro país.

Pero, antes de que la música nacional adquiriera su definitiva fisonomía, hubo otros hechos que desembocaron en ese resultado. Se formaron algunas orquestas, que ya no eran los grupos improvisados que Aristóbulo Domínguez había descubierto en sus correrías campestres, sino organismos aceptablemente ensamblados. Si' bien constaban de pocos ejecutantes, las nuevas orquestas se atenían a reglas más estrictas.-,que antesdesde el punto de vista de la distribución de los instrumentos y su apropiada imbricación, para que el conjunto respondiera plenamente a las exigencias de la exposición musical.

Víctor Ocampo es el primer director a quien se impone mencionar. Fue, de hecho, un sucesor de Ichilo y Mosqueira, y formó una orquesta no muy ajustada tal vez, pero que aseguró la continuidad de un valioso esfuerzo. Luego aparecieron Atilio Valentino y Manolo Lozano, directores que, aunque intuitivos en gran medida, dominaban más que sus antecesores la armonización e impusieron cierta disciplina a sus músicos. Pero la verdadera trascendencia de sus orquestas consiste en que ambas realizaron a fines de la década de 1920 numerosas grabaciones de música nacional, que contribuyeron a la implantación de un método para la ejecución concertada, además de difundir el repertorio paraguayo en nuestro país y, hasta cierto punto, en el exterior.

Sin embargo, se debe consignar que la iniciación de las grabaciones de música paraguaya fue obra de nuestro biografiado, quien en los años 1928 y 1929 formó con Justo Pucheta un dúo de guitarras y canto que registró en el disco, por primera vez, los sones de nuestra canción nativa. Así como las transcripciones al pentagrama, inauguradas por Domínguez, encaminaron la polca hacia el perfeccionamiento de su forma, las primeras grabaciones, rea izadas por el dúo Giménez-Pucheta, desencadenaron una febril actividad musical de saludables efectos. El acicate fue más la novedad que el deseo consciente de propender a la elevación de la música nacional, pero aun así el resultado de aquella conmoción fue positivo. Muchos compositores e intérpretes, que no querían quedar postergados en el reparto de la gloria artística, siguieron las huellas abiertas por los iniciadores y emprendieron la conquista de Buenos Aires, donde se efectuaban las grabaciones. De paso, debieron mejorar su bagaje musical y más tarde se erigieron en maestros de nuevas promociones, quizá de manera no muy orgánica pero sí dentro de un panorama alentador si se lo compara con el de antes. Mal que bien, una escuela musical irradiaba su influencia en el ámbito nacional. Progreso relativo si se quiere, pero progreso al fin. Pensándolo bien, era algo difícil de imaginar medio siglo atrás.

Entre quienes llegaron al emporio rioplatense para hacer conocer nuestra música, uno de los más representativos fue Félix Pérez Cardozo. Lo que el destacado arpista y otros cultores del arte autóctono realizaron durante esa época, en el país y en el extranjero, será desmenuzado en las páginas que siguen, porque esa explosión de inquietudes musicales se presta a consideraciones de más vasto alcance.

X

CERRO CORÁ

¿Qué ancestral misterio convoca al alma paraguaya cada vez que resuenan los acordes inmortales de Cerro Corá? ¿Qué voz salida de las profundidades de nuestra historia nos envuelve, con imperiosa apelación al patriotismo, cuando nos dejamos aprisionar por la obsesionante belleza de esta música?

Cerro Corá es canción e himno. Es pieza popular y pieza de concierto. La escuchamos traspasados de emoción, porque su marcialidad y su cadencia llegan hasta los senos recónditos de nuestro espíritu, inspirando sentimientos de patria y de veneración a nuestros antepasados.

Cerro Corá es una página de oro de nuestra música. Posee la majestad de los cantares de gesta. La brevedad de la forma, despojada de todo artificio, no impide que nos hallemos frente a una obra imponente. Sus notas se desgranan dulces y apacibles, como las cristalinas aguas del Aquidabán, para convertirse en clarinada premonitoria de la tragedia consumada en los confines del Paraguay, un Paraguay avasallado pero jamás vencido. Es canto para ser entonado en un templo, y melodía que se escucha con igual deleite en nuestras verdeantes campiñas, o al pie de un recio urunde'y, tan enhiesto como la voluntad paraguaya de sobrevivir a la hecatombe.

Para comprender a Cerro Corá, basta con amar la música; para sentir a Cerro Corá, hay que ser paraguayo. Cuando la escuchamos, nos invade una indefinible nostalgia de cosas antiguas y entrañables. Nos sabemos entroncados al añoso árbol de la Patria, que renueva sus vástagos pese a `Tos embates de la adversidad, como prenda de un porvenir más propicio para todos los paraguayos.

Siempre nos ha fascinado esta peregrina concepción del genio musical de Herminio Giménez, cuya melodía engarza a la perfección con los versos broncíneos de Félix Fernández. Amalgama de raro acierto, gema artística que los paraguayos atesoramos como inmarcesible legado.

Cerro Corá es un homenaje a varones indómitos, que supieron sucumbir sin arriar su pendón, y es también la rapsodia del pueblo guaraní-español, que desde su aparición en la escena americana batalló con bravura por su libertad e independencia. Es el canto a las hazañas de un pueblo que tiene pocos pares en el arte de hacer la guerra pero que ama la paz, grande en la derrota y magnánimo en la victoria, celoso guardián de sus tradiciones y costumbres; pueblo de gente afable y sencilla, dotado de señorío aún en su humildad.

Fuera omisión indisculpable relegar al olvido a la figura central del drama evocado por Cerro Corá, en esta glosa que pretende ser, más que un estudio de sus valores artísticos, un testimonio de la admiración que en nosotros despierta.

El mariscal López, arquetipo de grandeza para unos y cubierto de oprobio por otros, no puede ser arrancado de ese drama tremendo, al que asistimos sobrecogidos como a la representación de un misterio bíblico. Es una de las víctimas -la más sanguinariamente abatida- de aquellas lanzas clavadas en la carne escuálida de un puñado de espectros.

Y es aquí donde la polémica, siempre nociva y a menudo intrascendente, debe dar paso a la síntesis unificadora. López es parte principal del drama, pero parte al fin. El Paraguay no es Solano López, ni perece con la inmolación de su caudillo. Nada hay en el Paraguay superior al Paraguay mismo. Ni siquiera igual.