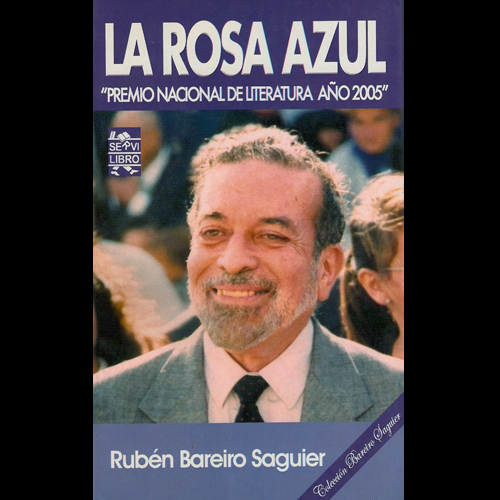

RUBÉN BAREIRO SAGUIER (+)

EL GRILLO CIEGO , LA CONFESIÓN , MBYJA (Cuentos de RUBÉN BAREIRO SAGUIER)

EL GRILLO CIEGO , LA CONFESIÓN , MBYJA

CUENTOS DE RUBEN BAREIRO SAGUIER

EL GRILLO CIEGO

A veces los sonidos, las melodías nos llegan como salidos del territorio incierto del sueño. "¿Oyes?", le pregunté a Lariza, después de sacudir las confusas imágenes que me habitaban como resacas luego de la larga siesta. "¿Qué dices?", me respondió, escrutándome con una mirada perdida en el vacío. No, sin ninguna duda, nada escuchaba. "Y bueno -me dije- es natural...". Y pensaba, como obsesionado, en esas noches cuajadas de estrellas, consteladas con los destellos que subían desde el pasto hasta llegar al gran horizonte luminoso del río en donde la tierra y el agua conjugaban amorosamente las olas que se entrelazaban en la arena de la playa.

Las notas tristes venían desde un rincón oscuro, casi a mitad de la cuadra. El esfuerzo hecho con los oídos fue más feliz que el realizado con los ojos empañados de sombra. El lieder de Schubert atravesaba la semipenumbra del atardecer crecido en la estrecha calle y se deslizaba, lánguidamente, entre las fisuras por donde el frío penetraba, a finas dentelladas de cuchillo, hacia el sitio en que las superpuestas capas del herrumbre habían ido acumulando el verdín de penas pertinaces, de recuerdos recurrentes, de heridas repetidas.

Un rato antes de salir del departamentito le había preguntado de nuevo: "¿Son los grillos?". "Estás obsesionado con el pedazo de sueño que llevas todavía adherido a tus pupilas"- me contestó y pasándome cariñosamente la mano izquierda por las pestañas, agregó con firmeza cartesiana: "Es el chirrido del gas en la calefacción..."

Pero mi amiga no entendía -iba pensando mientras bajaba los seis pisos de la escalera-, que los grillos estaban, como siempre jamás, royendo la noche creciente con su canto interminable, desde el fondo del tiempo sempiterno, desde el hondón profundo del espacio, junto a la correntada enlunada que sube y sube, a contracorriente, el lecho de la memoria.

Por eso no me sorprendió escuchar el violín suave, lánguido, casi irreal. El ignoto musicante rascaba la oscuridad hasta constelar con sus golpes de arco la bóveda indiferente de la noche invernal. La fila de automóviles, la sombra estacionada a orillas de la vereda ocultaba al insignificante grillo que, súbitamente y de manera pertinaz, convertía París en una simple aldea al borde de un riachuelo de sombra, la volvía una barcarola hundiéndose lenta e irremisiblemente en el río del último crepúsculo.

Más allá, las luces de los coches en la cercana avenida iban imitando la corriente que corta la ciudad en dos mitades -yo estaba, como siempre, en la del corazón-, turbia correntada con su carga nostálgica de otros ríos bogando en el poniente de los recuerdos.

Volví al grillo de la vereda. Como antes guiado por los oídos, me fui acercando al lugar de donde provenía la música. Un hombrecito de edad indefinida se afanaba con el violín, alzándose con la fuerza del arco, como si cada sonido morosamente disparado lo fuese levantando, comenzando a levitar a pequeños golpes de manos y de cuerdas. Sobre el guardabarro de un coche aledaño, la funda del instrumento recibía las magras recompensas de los raros pasantes, náufragos como yo en la calleja casi desierta. Fue seguramente la dignidad marcada en el rostro del ejecutante lo que me hizo pensar en aquella expresión chaplinesca de que "el mundo es un inmenso escenario...

Mi presencia solitaria colmaba la platea de aquel artista flotando en su maravillosa balsa de música. De repente vi el bastón blanco al costado de la caja del violín. Y comprendí la felicidad reflejada en esa cara pletórica, la satisfacción de interpretar su concierto para la multitud que bullía en su penumbra. Los movimientos de los dedos, las contracciones de las manos, exactos, embelesados, convencidos, iiban rompiendo tiernamente la oscuridad de la noche; las cuencas vacías eran los únicos puntos luminosos en medio de la penumbra callejera.

Conmovido extraje las monedas que llevaba en el bolsillo para comprar el diario y la baguette, las deposité parsimoniosamente en la caja y me alejé cabizbajo.

Largamente me persiguió el canto monótono de los grillos nocturnos de mi infancia, arrastrándose en la melodía de un lieder tristísimo.

LA CONFESIÓN

A Silvia

"Tú no descubrirás la desnudez

de la hija de tu tío paterno... "

(Levítico 18. 12 )

Hace un cierto tiempo... medio largo. Pero ahora necesito hacerlo, Pa’i, ahora...

Yo le llevo dos años y siete meses. Desde pequeños estamos muy unidos. Yo soy el último de los cinco hermanos, con una marcada diferencia de edad con los mayores. Ella es hija de un primo menor, y muy querido, de mi padre, que falleció en un accidente con su esposa. Fue adoptada y se crió como la hermana que faltaba en nuestra casa.

No podría decirlo... No sé, desde que me siento. Recuerdo de aquella vez -ella tendría tres años y medio, más o menos- cuando la vi sentada en el brocal del pozo del patio, en donde la había colocado, por torpeza, la niñerita que la cuidaba. Verla bambolearse al borde del agujero negro me dio una terrible angustia. Di un salto y la tomé en mis brazos, desesperadamente. Cuando la cerraba contra mí, sentía los sacudones de los sollozos que golpeaban mi pecho. Ha sido mi compañera de juegos: el almacén, los paseos montados en caballos de bambú, la paciente y el doctor, todos... Yo le contaba cuentos que inventaba, hasta hacerla gimotear de tristeza, reír hasta las lágrimas o temblar de miedo. Me encantaba su voz finita cantando sus rondas: "...tenía una rueda la-la..."

Pero el recuerdo más fuerte es el de aquella tarde cuando jugábamos en el fondo del patio, bajo el cocotero que exhalaba un aroma embriagante, derramándose en cascada desde el penacho de su flor amarilla. En medio de las monerías, de las risadas, acercó lentamente su rostro al mío; su sonrisa brillaba cerca, cada vez más cerca, hasta que su boca jugosa se confundió con la mía, mordisqueándome los labios y lengua contra lengua. Su pelo olía a pacholí... Inmediatamente me vino a la memoria el fragmento en el que el Talmud dice: "Los cabellos son desnudeces..." Su piel relucía, relumbraba, sus manos de seda acariciaban mis mejillas, bajando hasta mi pecho. Nunca había sentido el cosquilleo que me recorrió de los pies a la cabeza, como una dulce descarga eléctrica, fijándose como un escozor intenso, un pellizco casi doloroso a la altura de la ingle, a la altura en que se juntan los muslos con el vientre. El ardor era tan intenso, que tardé en darme cuenta, en tener conciencia de la dulce quemadura. Ella me miraba con sus enormes ojos pardoscuros, que cobraban un nuevo brillo para mí; sus labios carnosos, al tiempo que rozaban los míos, entonaban la ronda -ella lo sabía- que más me gustaba. Ese atardecer oloroso y tibio, inolvidable, nuestros juegos infantiles dejaron de ser inocentes. Recién allí me percaté de los pequeños limones que habían comenzado a crecer en su pecho y se apoderó de mi una gana angustiosa de acariciárselos; sus gestos pícaros invitaban y así lo hice, con el fervor de quien toca una fruta crecida en el árbol del Edén. Entonces se adueñó de mi ánimo el deseo intenso de conocer las intimidades de su cuerpo, los secretos turbadores que se escondían en las curvas nuevas adivinadas bajo sus vestidos, la paloma de tibia turbulencia que debía anidar en su entrepierna. La madrugada siguiente desperté en medio de los estertores de una explosión de gozo intensa, como no la había sentido nunca antes.

Fue ese día que hablamos del tema. Dimos muchas vueltas sobre una y otra suposición: que nuestros padres, que nuestra relación de parentesco, nuestro primazgo... que eso era historia antigua... ¿Y que...? Cuando le propuse, ella me miro fijo a los ojos, y con una sonrisa pícara, como sólo ella sabe desplegar, aceptó gustosa.

Fue al baño, se desnudó y, frente al espejo, se observó y fijándose bien, retuvo con precisión los detalles que le había solicitado: la forma y tamaño de los senos, la curva de las caderas, la sombra pilosa entre las piernas, los repliegues de los labios que bordeaban su sexo.

Desde esa siesta, en mi catre de lona se inició para mi un ritual placentero, incentivado por los pormenores que ella me fue relatando, a medida de mis ansiosas inquisiciones, siempre con su aire, inocente, con total y apasionada sinceridad. Los dos labios, uno fino y otro más grueso y el piquito en el centro, que me describió con detalles precisos, como si estuviera recorriendo con el dedo, reflejada en el espejo, milímetro a milímetro. Ese punto de mira que era el blanco del furor en mis siestas calcinadas.

Sé que mi "pecado", esa "caricia monomaníaca" -como leí en una revista que le llaman- no era en mi caso una "actividad solitaria", puesto que yo me sentía intensamente acompañado; yo la tenía a mi lado, dentro de mis entrañas, a través de las descripciones minuciosas. Ella compartía conmigo, sabiendo que se trataba de un rito que nos acercaba; ella participaba de manera continua, como me lo confirmaban sus gestos, sus medias palabras cálidas y las leves caricias de sus manos delicadas en las partes sensibles de mi cuerpo, cuando hablábamos del avance feliz de nuestro proyecto amoroso.

Sí Padre, conozco el libro tercero del Pentateuco que lo cita. Pero la tribu Levi que lo practicaba era conocida por su conservadurismo, para no decir fanatismo retrógrado. Podría citarle muchos otros fragmentos de la Biblia que están en abierta oposición al Levítico. A comenzar por el Génesis. Creo que la "caída" de Adán y Eva los volvió seres humanos -a ellos y a su descendencia, puesto que se reprodujeron sin tabúes- con todas las cargas y alegrías que ello implica. Por ejemplo, el amor... En el amor no hay primos sino primacías. Se es y, en consecuencia, se quiere. El patio de la casa, con su huerto, sus árboles frondosos, sus flores aromadas, sus acogedores rincones umbríos, es el edén: nuestro edén, sin expulsiones posibles, pues en él no hay fruto prohibido. Juntos lo estarnos llevando a su maduración, a su plenitud, paso a pasito, con ternura, cuidándolo, como si fuera una paloma que se calienta en nuestras manos antes de emprender el vuelo.

Pa’í, ella es el hueso de mis huesos, la carne de mi carne, la sangre de mi sangre, el sueño de mis sueños...

Bueno, que qué pasa... Es lo que me empuja a esta confesión, Padre... La habitación en la que daba rienda suelta a mis afanes "compartidos" tiene una ventana que abre sobre el patio, por donde entra el canto caliente de las cigarras siesteras, y por el lado opuesto, una puerta con múltiples hendiduras en la madera reseca. Siempre me pareció escuchar leves ruidos, suspiros, rasguidos en la oscura pieza vecina, lo que exaltaba la intensidad de la ceremonia preparatoria que me incendiaba día a día... Ocurre qué hace poco descubrí un nido de ratas en esa habitación, y ahora no sé si lo que oía era el aliento de su boca, el movimiento de su cuerpo, o los ruidos provocados por esas inmundas bestezuelas... Y eso no es todo, Padre. Usted habrá leído lo que se publicó en la última "Gaceta Parroquial": Su Santidad, si El mismo, ha excluido la "masturbatio hominis", así sin matiz alguno, de la lista de los pecados... ¿Se imagina, Padre...?

MBYJA

Todos en Guarnipitán lo conocían por ese nombre, debido a la estrella que llevaba en la frente, único toque blanco en el resplandeciente pelaje nocturno que cubría su cuerpo elástico.

Era mi amigo, mi entrañable compañero, con quien me entendía de maravilla, en un lenguaje que combinaba palabras con relinchos y gestos -del rostro, de las patas delanteras o traseras y amago de mordiscos- a través de los cuales él me expresaba sus estados de ánimo, sus deseos: hambre, sueño, sed, ganas de salir a pasear, cansancio, cariño, a veces disgusto...

En fin, nos unía un conjunto de ritos cotidianos que iban del desayuno, bien temprano, -alfalfa, afrecho, maíz, agua-, pasaba por el cepillado y la rasqueta por todo su cuerpo, incluyendo sus crines y el penacho de la cola, y terminaba, cada mañana, con la cabalgata hasta el río, a fin de bañarnos en las aguas azules, distante unas quince cuadras de la casa. Si yo tardaba más allá de las diez y media, once menos cuarto, él me recordaba -o reclamaba-, con un relincho característico, "bueno ya es hora..." , que yo entendía perfectamente, tan expresiva era su demanda. Y su júbilo cuando le ponía el bozal, el freno y la jerga y, de un salto montaba. A veces se producía un entredicho, cuando un primo, un amiguito pretendía subir detrás mío... ; en esos casos frenaba en seco y me -nos- advertía, con pequeñas patadas, que si el intruso no descendía, él se encargaría de echarnos. Y ante mi advertencia, una vez abajo el otro, Mbyja caracoleaba gozoso y comenzaba a trotar por el acostumbrado camino hacia la playa, en la que estaban ya otros caballos y jinetes, con quienes alternábamos diariamente.

El trayecto era siempre el mismo: pasábamos por detrás de la iglesia, la ladeábamos, lo mismo que la plaza de la Municipalidad y, luego de tres cuadras de la misma calle, llegábamos a la gran plazoleta que iba de la casa de los fantasmas, al labio de la corriente fluvial, dejando a la derecha la Aduana. En la esquina en que comenzaba el descampado, Mbyja se detenía para tomar impulso, antes de emprender su desenfrenado galope. Cuando yo agachaba la cabeza y reclinaba el torso hacia adelante, él zarpaba como un bólido, atravesando los trescientos, o más, metros del terreno llano cubierto de pasto rastrero; en segundos, que no alcanzaban el minuto, convertidos, él y yo, en un pedazo de viento. No podría olvidar jamás la sensación etérea que me colmaba esa carrera desbocada en alas de Mbyja, que me hacía sentir un pedazo del ara, espacio-tiempo mágico de mis antepasados...

Al llegar al extremo, ya cerca del agua, mi amigo frenaba, con la suficiente suavidad como para evitar que yo saliera disparado hacia adelante, por encima de su cogote. El tramo hasta el labio del río, lo hacíamos a paso tranquilo y, una vez llegados, yo desmontaba, le sacaba el freno de la boca y la jerga del lomo, y poniendo mi camisa y el pantalón junto a los escasos arreos, entrábamos al agua. Lo primero que hacíamos era llegar hasta el sitio en que él ya no hacía pie y se ponía a nadar. Yo, tirándole del bozal, me sentía montado en una nube, mecido al ritmo del ruido que Mbyja emitía al respirar, expulsando el agua por la boca. Era una delicia ese paseo entre el río y el cielo, apoltronado en mi trono acuático y aéreo al mismo tiempo.

Después del chapuzón y del baño propiamente, volvíamos, serenos y contentos a la casa. Le preparaba su comida del mediodía y él quedaba en la caballeriza a hacer su siesta, mientras yo iba a almorzar y a hacer la mía, reparadora, acunado por el canto inmemorial de la cigarra, que me invadía desde los árboles de la plaza de la iglesia, poblando mis sueños de agradables y frescas -a veces inquietantes- imágenes que prolongaban o distorsionaban mis pletóricas lecturas cotidianas.

Cuando caía el atardecer y se acercaban las contraluces de la noche, Mbyja me reclamaba su última pitanza cotidiana; a menudo le gratificaba agregando a su menú un hato de alfalfa fresca, que apreciaba mucho y masticaba mirándome con una especie de sonrisa, cuyo significado comprendía perfectamente. Y como a mí también me gustaba, llevaba un buen manojo para comer una ensalada con la cena. Era una manera de compartir el alimento, también, con mi amigo tan próximo, con mi cómplice.

Pasó un día y otro día, con lentitud de niñez; un mes sucedió a otro mes., con tranco mediano ya; unos años a otros tantos sucedieron y, de golpe aconteció que mi infancia feliz terminó... Ese pedazo de sueño ritmado por el ordeño conversado de las vacas, los cálidos revolcones de los perros, tan blanditos, y la caballeriza con los relinchos cariñosos de Mbyja. Todo: la huerta con sus tomates olorosos y sus verduras frescas; en fin el Edén del patio, con todos los árboles frutales; los juegos con los amigos y los primitos, así como los primeros cosquilleos con las niñitas, con sus cabellos fragantes despeinados... Todo había que abandonar, dejar mi paraíso terrenal, a fin de proseguir mis estudios secundarios: yo les había prometido a mis padres seguir mi vocación y traerles un título universitario, justificada "recompensa" por todo lo que habían hecho por mí. Fueron padres amigos, que reemplazaban los castigos corporales por el diálogo comprensivo y aleccionador.

Es así como un día tuve que tomar la lancha y marcharme río arriba, a fin de proseguir -palabra de hombre- mis estudios secundarios y la Universidad después. Fui a habitar la capital, que siempre ha sido, para mí, una "ciudad madrastra", aunque con el tiempo la haya - o ella - me haya "adoptado", sin borrar mis raíces, sin embargo... En ese ínterin, cualquier pedazo de vacaciones o fiestas encadenadas eran oportunidades para recuperar el Edén del Guarnipitán.

El cambio fue duro al comienzo, pero visto en perspectiva, ese lapso intenso constituyó un positivo aprendizaje en la escuela de la vida y la práctica de la dignidad -que me inculcó mi padre-de la rebeldía contra la injusticia, encarnada por el régimen del oscuro tiranuelo galonado, que cuando "escuchaba la palabra cultura, llevaba la mano a la cintura" (dicho y hecho en rima perfecta, como acuñó el tristemente conocido J. Goebbels, Presidente de la Cámara de Cultura del régimen nazi). Esa posición vertical tenía su precio: la persecución, el escarnio de las comisarías, de la temible Dirección de Investigaciones, ni que decir de la Técnica, pedazos del infierno en los que no ahorraban ofensas, castigos físicos, apremios de toda laya, una vez que estabas en la "lista negra". Subversivo era el mote más suave que se ganaba; en realidad era una distinción, puesto que constituía un título de hidalguía y de decencia. De esas redadas, la más inolvidable -y con infausta razón- fue mi apresamiento en la siniestra "cárcel vieja", el Corralón, como se la llamaba. Dos meses largos permanecí en el Octavo Círculo del Inferno...

Era 1947, el año que malhirió mi adolescencia. El año más funesto para el país, que yo recuerde... Naturalmente, cuando me soltaron -sin explicación alguna, como siempre- fui a buscar refugio hacia el interior de la provincia argentina de Formosa, en donde ya estaban mi hermano y mi padre. Este había podido escaparse, apenas iniciado el levantamiento cívico-militar, en marzo de ese año, perseguido por un contingente del ejército de la dictadura, y tan a duras penas, que llegó a su pequeño establecimiento con el sombrero agujereado de tres balazos, que le dispararon los sicarios. Y desde allí empezó a organizar, con otros compañeros de lucha, el frente sur. El mismo no pudo concretarse a causa de la rapidez irregular con la que se desarrollaron los acontecimientos bélicos.

En efecto, en agosto del citado año, luego de una serie de enfrentamientos, marchas y contramarchas, el contingente revolucionario realizó una maniobra astuciosa, dejando a las tropas gubernistas sin contendientes a enfrentar. La hábil operación estuvo a punto de triunfar, llegando las fuerzas rebeldes a cercar la capital. Es tan así que los gubernistas y sus familiares empezaron a refugiarse en las embajadas extranjeras o en las casa de las "familias amigas" de los rebeldes. Mas el desacuerdo, a nivel de jefatura, en el ejército revolucionario y, sobre todo, el apoyo abierto y masivo del entonces presidente argentino, quien proveyó armas, pertrechos, alimentos y expertos al gobierno dictatorial, produjo el desbande de los revolucionarios en "una de las retiradas más sangrientas de la historia del país".

Los rebeldes huyeron por Clorinda, y los que no pudieron pasar por ese sitio, llegaron a Villeta, con el propósito de atravesar el río y ganar la costa argentina.

El 19 de agosto, las fuerzas gubernistas acometieron un ataque masivo contra los soldados y algunos mandos medios que intentaban salvar la vida, a nado o en alguna canoa ocasional. El ejército represor, comandado por Marcio Ferraccio, inició un asalto criminal y a mansalva: los muelles y mi río del Guarnipitán se tiñieron de rojo sangre...

Y vuelvo hacia el terreno de mi infancia y adolescencia, junto al personaje amigo, compinche de alegrías memorables: Mbyja, el potrillo zaino oscuro lustroso con la estrella blanca en la frente. Cuando yo tuve que ausentarme, el mismo quedó al cuidado de un primo muy próximo a nuestra casa; él que había conocido mi relación de afecto con el caballo, cumplió a cabalidad el rol de cuidador, de acuerdo -además- con los consejos y ruegos que yo le había encargado. Demás está decir que mis regresos al Guarnipitán eran motivo de júbilo mutuo en los encuentros: yo recuperaba el protagonismo de la relación que nos seguía uniendo. Era tan inteligente que, estoy seguro, entendió las razones de mi ausencia forzada, que yo le había explicado antes de mi partida. Por eso me recibía siempre con los relinchos entrecortados y festivos con los que celebraba nuestros encuentros.

Cuando las tropas gubernamentales llegaron a Villeta, la primera "visita" que hicieron -Marcio Ferraccio al frente, naturalmente- fue la de nuestra casa, la del jefe opositor, uno de los que había intentado formar el frente sur.

A través de un compueblano que acompañó a sus correligionarios, se supo el resultado de esa "visita". El único sobreviviente que había quedado en la casa era Mbyja. Dicen que cuando la tropa llegó a la caballeriza-luego de recorrer las piezas vacías-, mí fiel amigo empezó a relinchar con furia y a dar patadas en el vacío. Fue Marcio en persona quien le disparó el primer tiro, en el lucero de la frente, aullando insultos soeces. Y dejando a sus capangas que apagaran sus coces y relinchos, maldiciendo a los asesinos.

Después de su larga tiranía, el militarucho fue expulsado del poder, por sus propios amigos políticos, ocasión en la que declaró: "Yo siempre estuve en el servicio del Partido..."

Con su destitución, cayeron en desgracia muchos de sus paniaguados, como su pariente Marcio Ferraccio, quien partió al exilio a la Argentina, no lejos de la frontera.

Una ya bien cerrada tarde de agosto del año 48, Marcio, acompañado de dos amigos, emprendió un viaje de Clorinda hacia Formosa. A una cierta altura del trayecto, Marcio sintió como un vahído, como un sacudón que ensombreció su vista. Tuvo tiempo de frenar el vehículo al borde de la carretera. Sus compañeros le ayudaron a bajar, acostándole sobre el pasto, preguntándole inquietos qué le pasaba. Intensamente pálido, balbuceó algunas palabras, casi incomprensibles, mostrando el cielo con los ojos desorbitados. Vagamente sus labios pronunciaron: "allí... el caballo ... Pegaso..." Sus acompañantes miraron hacia el firmamento estrellado y pudieron distinguir una constelación que, bajando como al galope del septentrión, se acercaba a la Cruz del Sur. Pese al frío, Marcio sudaba, hasta que quedó paralizado, con las pupilas fijas inyectadas de sangre... Uno de sus amigos, al oír la palabra Pegaso, recordó que Marcio le había hablado de unas pesadillas en las que se le aparecía un caballo oscuro., y le sonó el nombre evocado por el compañero común en su delirio.

Le contó al otro la impresión que tuvo al oír la palabra. Pero ninguno de los dos sabía que Pegaso, según cuenta una antigua leyenda, el caballo celeste, nació de un rayo vengador y justiciero.

Era exactamente, el 19 de agosto, un año después..., a la exacta altura de la Villeta del Guarnipitán, el paraje resplandeciente y azul de Mbyja.

Fuente: LA ROSA AZUL

Cuentos de RUBÉN BAREIRO SAGUIER

Editorial Servilibro,

(Colección Bareiro Saguier – N º 3)

Dirección editorial: Vidalia Sánchez

Diseño de tapa y diagramación:

Claudia López – Bertha Jerusewich

(2ª Edición. 2006, Primera edición, Julio 2005)

Asunción-Paraguay 2006

(Hacer CLICK sobre la imagen)

ENLACE A LA GALERÍA DE MÚSICA PARAGUAYA

EN PORTALGUARANI.COM

(Hacer CLICK sobre la imagen)

MÚSICA PARAGUAYA - Poesías, Polcas y Guaranias - ESCUCHAR EN VIVO - MP3

MUSIC PARAGUAYAN - Poems, Polkas and Guaranias - LISTEN ONLINE - MP3

Todos los derechos reservados

Desde el Paraguay para el Mundo!

Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto