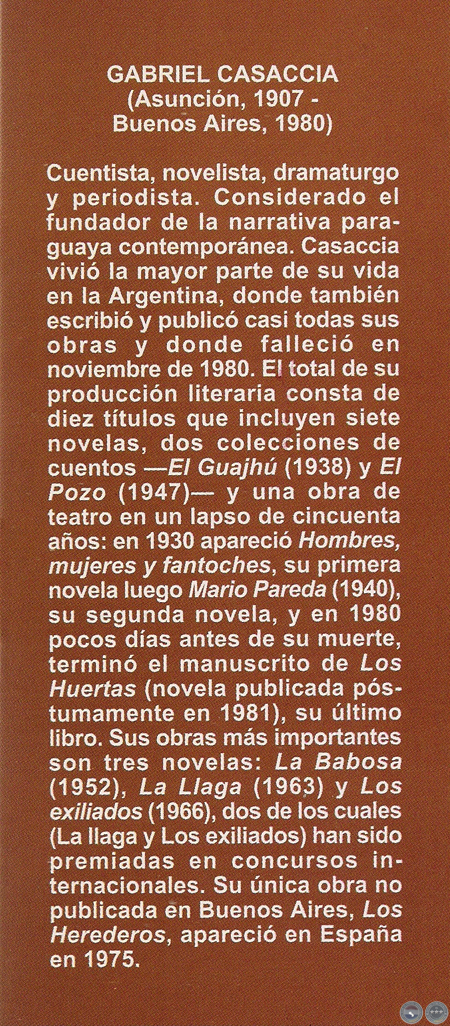

GABRIEL CASACCIA (+)

HOMBRES, MUJERES Y FANTOCHES - Novela de GABRIEL CASACCIA - Año 2007

HOMBRES, MUJERES Y FANTOCHES

Novela de GABRIEL CASACCIA

CRITERIO EDICIONES

INTERCONTINENTAL EDITORA

Asunción – Paraguay

2007 (180 páginas)

PRÓLOGO

Esta es la primera novela escrita por Gabriel Casaccia y, al mismo tiempo, muy importante dentro de la evolución de su obra porque, demuestra el cambio producido en la manera de pensar y de escribir del autor.

Publicada en 1930, HOMBRES, MUJERES Y FANTOCHES, es un fresco de la realidad paraguaya de esos tiempos y, pese a que la historia narrada es un tanto ingenua, se perciben en la novela atisbos de lo que luego sería el principal valor en la novelística del autor: desnudar la realidad paraguaya, mostrada tal cual era.

La historia es simple: un joven comprometido con una chica de la buena sociedad paraguaya, desea intensamente experimentar pasiones más intensas. En esa tesitura conoce a otra mujer poseedora del encanto de lo desconocido y de las técnicas refinadas para conquistar a un joven inexperto como lo es el protagonista. Él abandona a su prometida y vive con la extranjera una pasión avasallante, pero ella, cuyos deseos de dominación son más fuertes que cualquier otro sentimiento, le es infiel con un peón. El drama se desata en pocas páginas: el joven descubre la infidelidad y el peón lo apuñala para salvarse de la muerte, asumiendo así un destino ya prefijado para los hombres como él, paria y pobre.

Como en todas las que le seguirían, en esta novela Casaccia critica con ironía la clase política, los muestra como parásitos del erario público y como hombres inmorales, rapaces, incultos e ignorantes. En contrapartida, crea otros personajes jóvenes que tampoco ofrecen esperanzas deredención para el pueblo. Aparecen aquí criaturas que todavía no han perdido sus privilegios y que, en lugar de soñar con el pasado, actúan en un presente desalentador.

En Hombres, mujeres y fantoches, se encuentra una polarización entre los personajes: hay hombres jóvenes de buen pasar económico como Jorge y su amigo Luis, que desperdician sus vidas anhelando emociones fuertes o inmersos en un tedio existencial; otros son pobres, como Anselmo, Juan José y Timbé, este último -aunque de aparición fugaz- es el desencadenante de la tragedia. Anselmo es el hombre oscuro que no alcanza a ser antagonista de Jorge, se trata de un muchacho humilde, un poco resentido por la buena fortuna de su amigo. Anselmo no tiene esperanzas de lograr una posición económica mejor; Juan José es el bohemio con ideas socialistas cuya lucha no pasa de un mero palabrerío y Timbé, es el capataz de la estancia de Jorge, un campesino pintado por Casaccia con todos los tintes de los vicios de la ignorancia y de la brutalidad.

Las mujeres que viven en las páginas de esta novela también están enmarcadas dentro de los estereotipos de la época: María Teresa, la joven casta y casadera; Hortensia, la pecadora extranjera y otras mujeres de pueblo que representan al animal que hay en todo ser humano, sin voluntad para negarse a los deseos de los hombres. No hay que olvidar que en 1930 no existía la libertad a la que más tarde accedieron las féminas y que la opinión del autor sobre las mismas corresponde perfectamente a las ideas en boga en ese entonces.

Si bien las descripciones de los escenarios populares son verosímiles en cuanto al colorido y a la conducta de los habitantes de Areguá, la excesiva adjetivación que todavía utilizaba Casaccia las torna pesadas y es, justamente en esas pinturas de la vida pueblerina, donde se nota el embrión de lo que luego sería la crítica social más amarga en la obra de este autor. Otro punto notable de HOMBRES, MUJERES Y FANTOCHES es un personaje, embrionario aún, de la que luego sería doña Angela Gutiérrez, la Babosa. Se trata de una tía del protagonista que vive en esa ciudad y que se ocupa prioritariamente de la vida de los demás, tal como más tarde lo haría la propia Babosa.

Otro detalle importante en cuanto a esta obra primeriza es la ubicación de los hechos, Casaccia eligió un pueblo del interior, muy apartado como lo es San Pedro del Paraná, sitio donde se inicia la historia y donde finalmente se desencadena el drama. Está, además la Asunción, capital de un país tropical en la que algunas señoronas con delirios de grandeza creen pertenecer a la alta sociedad que solo conocen por revistas y películas. Areguá es mostrada todavía como una ciudad del interior, preferida para el veraneo por las familias pudientes de Asunción y no se percibe aún en ella, esa sensación de encierro, de cárcel y opresión que se nota en las demás novelas del autor.

En cuanto al rompimiento de Casaccia con la tónica literaria imperante en ese momento en el país, aún no es visible en HOMBRES, MUJERES Y FANTOCHES; hay críticas, hay momentos donde desnuda situaciones de miseria y bestialismo que hasta hoy subsisten pero están mezclados con loas al heroísmo de hombres y mujeres que lucharon en la guerra del 70 y que defendieron a la patria con honor. Hasta la publicación de los cuentos de EL GUAJHÚ, Casaccia seguía los lineamientos de reivindicación iniciados por Juan E. O'Leary, pero a partir de la publicación de los cuentos mencionados, surge la voz poderosa del escritor decidido a decir la verdad sobre su patria, sobre los hombres que dejaron de ser héroes para convertirse en miserables, en enajenados, en víctimas de la brutalidad imperante. El mayor valor de la narrativa de Casaccia fue ficcionalizar esa realidad tan cruda para hacerla mucho más creíble.

Dijo Hugo Rodríguez Alcalá en su "Historia de la Literatura Paraguaya": "Casaccia, obsesionado por el recuerdo de Areguá, un pueblito donde pasaba las vacaciones en su infancia, lo convertiría en su obra, en el escenario de lo que más ama y de lo que más odia. Allí pululan, inquietas y groseras, unas criaturas mezquinas, de pasiones bajas, que hozan en la banalidad de una existencia sórdida, vacía, inauténtica. Los siete pecados capitales han encarnado en Areguá la más potente versión paraguaya de sus esencias universales (...) el Areguá real no es horrible como lo pinta Casaccia. Pero, precisamente merced al hecho de no ser real sino inventado, el escenario de la novela asume su enorme poder de sugestión".

LITA PÉREZ CÁCERES

Abril, 2007

I

Luis Fernández, íntimo amigo de Jorge Lazarra, que estaba sentado enfrente de él, plegó los labios sensuales y viciosos con pícara sonrisa:

-El amor es una esencia delicada y sutil, que nos va enervando imperceptiblemente, y que, cuando intentamos reaccionar, ha vencido nuestra voluntad. Ten cuidado, Jorge, quizás el amor ha clavado su aguijón en tu alma joven. Muy a menudo tienes distraimientos de hombre enamorado.

Jorge se incorporó con pereza en la meridiana en que estaba recostado, y sus ojos castaños, preñados de dulces ensoñaciones, vagaron por sobre la campiña, matizada de tonos obscuros:

-Hablas, Luis, de un sentimiento tan bello y potente, con el recelo que sólo puede existir en quien ha sufrido un desengaño. Yo, a pesar de tus palabras, tengo ansias infinitas de sentir en mi espíritu las palpitaciones y el aleteo de un querer fuerte y generoso.

Luis insistió, con un asomo de burla:

-Entusiasmos de los años mozos.

Anselmo Rojas, que hasta entonces callara, terció fastidiado:

-Ironizas, Luis, con la pedantería de quien gozó mucho y sufrió más, y, sin embargo, la vida fácil y regalada que has llevado hasta ahora, te ha librado de padecer las amarguras de los desengaños y los sufrimientos que traen consigo las desdichas. En tus labios la queja es una blasfemia.

Anselmo, que frisaría en los treinta años, era un hombre chiquito y cabezudo, de carácter mezquino y descontentadizo, a quien la suerte se lemostró siempre adversa. Débil de ánimo y pobretón, jamás hizo un esfuerzo para substraerse a lo que él creía injusticias del destino, limitándose a apetecer los bienes de los demás. Sus ambiciones insatisfechas le hundían en un fúnebre pesimismo; pero, rendido al desaliento y necesitando de sus amistades, a quienes aborrecía, procuraba disimular, las pasiones malsanas que le agitaban, con hipocresías y dobleces.

Luis, acodado en la balaustrada que rodeaba el ándito de la casa, fijó la mirada en los campos de la estancia Jokó, propiedad que Jorge Lazarra heredara de su madre, y adonde llegara pocos días antes en compañía de Anselmo, aceptando una invitación del amigo. Después de un momento de silencio, volvióse hacia Anselmo:

-Las penas del corazón hacen sus nidos en todos los pechos. ¿Piensas, por ventura, que el vivir suave y blando está exento de amores lacerantes?

El cielo, encapotado de densos nubarrones, presagiaba un aguacero tropical. En el desgarrón de una nube, brilló un último resplandor del sol en el ocaso, y del galpón de la peonada llegó el rasgueo de una guitarra, acompañado de un canturrear largo y tristón.

Anselmo no respondió a las anteriores palabras que Luis le había dirigido, y los tres quedaron callados.

El cielo volvíase más obscuro, y la tierra se envolvía en los crespones de la noche. Un viento huracanado gemía por entre los coposos árboles. Un fugaz destello rubificó el horizonte y de la lejanía llegó el fragor del trueno. Los bueyes mugieron inquietos.

Jorge propuso con displicencia:

-Si les parece bien, podríamos ir al galpón de los peones.

Fueron y hallaron a varios peones. Eran éstos hombres de caras cuadradas, de cabellos lacios y duros y de miradas ariscas y desconfiadas. Acostumbrados a los riesgos del campo y a sus más duras faenas, eran pacientes y pacíficos, aunque en las peleas demostraban ser de una guapeza indómita. Unos estaban echados en los catres, otros charlaban lentos. Las palabras se alargaban en sus labios abultados y descoloridos. Contaban, en guaraní, raros y singulares sucesos de aparecidos y, como eran supersticiosos y crédulos, referían con cierto temor esas visiones sobrenaturales. También narraban sus correrías y peripecias en las pasadasel temor les hace ver lo inexistente, también mentiríamos. Esos hombres tienen la valentía y la temeridad del salvaje... Os contaré un suceso, atinente al caso de que estamos hablando, que me ocurrió no ha mucho tiempo y no muy lejos de este mismo lugar.

Luis, estremeciéndose involuntariamente, con mirada temerosa, escrutó la obscuridad. En el cielo nuboso un fucilazo zigzagueante rasgó el infinito tristón y ceniciento.

Jorge sorbió un poco de caña, y continuó:

-Era en el invierno, en un anochecer plomizo e inclemente. Espesas nubes huían huían hacia el Norte, llevadas por un viento frío y cortante, que acostaba los pastizales y adentrábase en la carne. Por un caminillo angosto, aquí cercano, un peón montaraz y yo caminábamos; yo delante, él detrás. A la vera de este paso caminero, existe una humilde cruz de tosca madera, de esas tan comunes en nuestra campaña, que invitan al viajero a santiguarse con religiosa piedad; pero ésta distinguíase de las otras, historiada por un crimen horrendo, pues en el mismo sitio, la cabeza de una campesina rodó ensangrentada por un fiero machetazo. Fue la celotipia que movió la mano del criminal, después que éste hubo saciado, en el cuerpo moreno de la campesina, su brutal lujuria.

La mecedora crujió, movida por la mano nerviosa de Anselmo.

-El ánima purgadora solía aparecerse en el cuerpo de la campesina, rogando, a los que por allí acertaban a pasar, hicieron un responso por su alma penante.

El ??????? de un "Ñakurutú" los azogó. Jorge carraspeó ?????.

-Sólo distábamos unos pocos pasos de la cruz, enclavada por manos piadosas, cuando una figura de mujer alzóse de entre los matorrales que allí había. El cuerpo difuso transparentaba los objetos. El peón montaraz, a la vista de la estantigua, no atinó a dar un paso. Quedó como estaca clavada en la senda caminera. Yo, ante la aparición, temblé de terror e intenté llevar la mano a la empuñadora espejada de mi facón; pero me faltó valor y, cegado por el miedo, eché a correr. Corrí un gran trecho, dando tumbos. Caí muchas veces, levantándome otras tantas. Loco y delirante, con la garganta seca de temor, apenas logré articular un llamado de auxilio, y sólo me respondió el silencio angustioso de la dehesa. La mirada se me enturbió, todo giró a mi alrededor, y perdí el conocimiento durantealgunos segundos. Una vez repuesto de mi desmayo, me incorporé con dificultad. El cuerpo me dolía, como si me hubiesen molido a palos. No me atreví a volver sin compañía al sitio del suceso, y fui en busca del capataz y de varios peones. Os juro que me asombró la credulidad de esos hombres al referirles lo acaecido. Nadie se extrañó, y algunos aseguraron haber presenciado la misma aparición. Yo esperaba burlas y risas de esa gente intrépida. Sin embargo, daban fe a mis palabras, impasibles y serenos, como quien está acostumbrado a estos sucesos. Volvíamos ante la cruz. Una paz augusta reinaba a su alrededor. Yo miraba horrorizado los matorrales, temeroso de una segunda aparición.

Anselmo inquirió:

-¿Y el peón?

Jorge hizo una pausa. Quería renovar con esta suspensión el arte clásico del saber narrar. Los otros esperaban el final con vivo interés. Anselmo volvió a inquirir:

-¿Y el peón?

-El peón montaraz había desaparecido. Años después le encontré en un pueblo de la vía férrea. No me reconoció. Estaba loco.

Luis afectó incredulidad:

-Eres un visionario.

Jorge se incomodó:

-Supongo no creerás que todo fue efecto de mi fantasía.

Luis le contradijo, con el tono de quien está compenetrado del asunto:

-Una serie de sensaciones anteriores, relativas a casos como el que acabas de referirme, forman un estado espiritual aprehensivo, propicio para caer en un burdo engaño. Aseguraría tu conocimiento, acerca de la leyenda de la cruz, por referencias de otras personas. En suma, tú estabas predispuesto, presentías que, al pasar por dicho lugar, saldría a tu paso el ánima de la campesina. La fuerza de esa creencia te hizo delirar con alucinación enfermiza.

Jorge negó balanceando la cabeza:

-Conservaba mis sentidos en toda su plenitud, y en cuanto a las noticias anteriores, que tú arguyes, no estaba al tanto de ellas.

Luis dibujó en la boca un gesto de escepticismo:

-Me estás mintiendo.

La tempestad atemperaba, y una brisa húmeda y ligera traía olor de campos mojados. La naturaleza, ya serenada, disipaba de los espíritus las aprehensiones propicias a la creencia de lo sobrenatural.

***

Jorge Lazarra y Luis Fernández se querían entrañablemente. Se conocieron de niños y continuaron intimando de mozos. Compañeros de labor en un colegio, las pequeñeces y futilidades estudiantiles los unió con un estrecho vínculo de amistad, que el transcurso de los años no amenguó. El colegio donde se habían educado, bajo el gobierno de clérigos, estaba instalado en un vasto edificio, de largos y obscuros corredores, con apariencias de cárcel y de cuartel, el cual tenía en su frente un melancólico jardín, olvidado entre yerbajos, y, en su fondo, un amplio patio de recreaciones, para esparcimiento de la mocedad allí internada. En la planta baja del edificio se hallaban las aulas, numeradas por curso, y en el piso alto, se encontraba ubicado el espacioso dormitorio, que tenía cuatro hileras de camas blancas y las paredes encaladas. Todo este color y risueño, que en otros sitios hubiese dado contento a los ojos, ahí entristecía el ánimo con vagas aflicciones.

De noche, cuando los alumnos se retiraban a dormir, apenas apagado el último toque de campana, una lucecilla brillaba tenue en el dormitorio, y el silencio sólo era turbado por el leve crujir del maderamen del piso, bajo los pasos fantasmales de una sotana. Las sombras de los muros, esfumándose, tomaban tintes pálidos y reflejos cenizosos, como de celdas frailunas, y una calma dolorosa, una inercia torturante, daban la sensación de la inmovilidad de las horas a semejanza de la muerte.

La primera noche que Jorge durmió en el colegio tuvo un disgusto, insignificante en sí mismo, pero al que su espíritu conturbado dio una importancia bastante exagerada. Con ojos insomnes y medrosos veía que, a la luz mortecina de la lamparilla, las caras de los condiscípulos se volvían céreas y transparentes, como las de los cadáveres, y al mismo tiempo oía, el rumor del agua de un grifo, que goteaba, monótono y tediosa, cerca de su lecho, y como el ruido le causaba una angustia inexplicable, que nopodía soportar, se echó de la cama con la intención de ir a cerrar el grifo, pero una sombra, que le obstruyó el paso, le bisbiseó:

El reglamento del colegio prohíbe terminantemente ir el retrete después del último toque de campana. Es necesario hacerlo antes.

El jovenzuelo no respondió, y tembló de asco y de miedo al sentir en su rostro el aliento cálido del clérigo, y tanta fue su impresión que, años después, siendo ya un hombre, si por acaso pensaba en aquel aliento, le repugnaba como cuando le sintió aquella noche.

Afuera del colegio, por sobre la campiña, dormida en dulce sosiego, resbalaba el plateado de la luna, y en la diafanidad nocturna, los muros del caserón se perfilaban con rigideces ascéticas.

Al día siguiente, al rayar la mañana, el esquilón del colegio rompió los vapores tempraneros con sus metálicos sones, y al tañido de él, los internos se levantaron bulliciosos.

En las vidrieras de las ventanas temblaban indecisos los fulgores del sol, y en los alfeizares saltaban los gorriones.

Jorge seguía durmiendo apaciblemente, pero un cura, que vigilaba a los alumnos, sacudió la cama del dormido, al mismo tiempo que berreó con severidad:

-Arriba, holgazán. Ya veremos la penitencia que se le aplica por infringir los reglamentos.

Jorge, sobresaltado, abrió los ojos. Como apenas había logrado tomar el sueño ya muy avanzada la noche, se sentía con el cuerpo débil y cansado.

Muy de mañana los alumnos oían la misa, que se celebraba, diariamente, en la capilla del colegio, que era alta, larga, abovedada, de ventanales con vidrieras de colores, y que siempre estaba llena de una claridad mística y conventual. Los internos entraban en ella por una puertecilla abierta en uno de sus lados, mojando la punta de sus dedos en la pila de agua bendita, y hacían una leve genuflexión frente al altar, antes de ir a ocupar sus respectivos asientos.

Esa mañana, un sacerdote, profesor del establecimiento, celebraba los oficios divinos, y un acólito, alumno de él, le ayudaba. A Jorge, una vez en la capilla, prontamente le indicaron cuál sería su asiento desde ese día en adelante, y ya en él, con los brazos cruzados sobre el pecho, se dedicó aexaminar, con curiosidad, los cuadros que pendían de las paredes: pinturas de algún fraile principiante en las artes del colorido. Un profesor ensotanado, advirtiendo la distracción del muchacho, le ofreció un libro de oraciones. Jorge recreó, por un rato, la mirada en las láminas del librito, después se fijó, por primera vez, en el condiscípulo que se hallaba a su derecha, quien, con el transcurrir del tiempo, sería su amigo predilecto. Era éste un imberbe que tenía los ojos verdinegros, las mejillas pálidas y la barbilla fina y alargada. Llamábase Luis, y parecía seguir la misa en el devocionario con rara piedad. Jorge miró, a hurtadillas, la lectura del compañero, y vio que el imberbe se solazaba, a hurto de los profesores, con lecturas livianas. Acabada la misa, pasaron al comedor para desayunarse. —Jorge Lazarra, el padre rector le llama.

El rector era un clérigo panzón, de cara abotagada y de andar lento y acompasado. El tonsurado acarició las manos del muchacho con mimos paternales y le enumeró indulgente las obligaciones a que debía someter se. Aconsejaba e instruía al novato con sonrisas y mieles de diplomacia frailera.

Transcurriendo los días, Jorge confraternizó con sus camaradas de estudios, penetró en los secretos y habladurías estudiantiles y sintió los primeros odios y resquemores. Luis Fernández, el barbilampiño de las lecturas livianas, fue desde entonces el compañero más caro a su corazón. Amistad que, con el andar de los años, había de perder todas las pequeñas impurezas que aporta la mocedad.

Las escasas salidas mensuales, Jorge las aprovechaba para pedir a sus padres que le retirasen del colegio. Querellábase de los profesores, criticaba la enseñanza, repudiaba el catecismo, aprendido por boca de un clérigo cetrino, enjuto, de ojillos pérfidos y manos sarmentosas, malquerido de los internos, a quienes mortificaba con terribles castigos y refinadas crueldades.

La madre de Jorge nunca dio crédito a las protestas de su hijo, era creyente y beata, y tenía la cabeza llena de humos de cirios y de incienso. La pobre señora, niña a pesar de su edad, poseía una fe ciega y fervorosa en la religión de sus primeros años. El padre de él, don Adolfo Lazarra, no se inmiscuía en dichos asuntos, que consideraba propios de su esposa. Don Adolfo carecía de creencias religiosas, lo que no le impedía ser un hombre rígido, honrado y austero.

A los cuatro años de estar en el colegio, un suceso ruidoso apresuró el alejamiento de Jorge y de Luis del tétrico caserón. Era antigua costumbre de los alumnos reunirse en el retrete en parejas, para ahí fumar a escondidas de las miradas inquisidoras de los maestros. Faltaban escasos días para los exámenes, percibíase en el ambiente la excitación de las próximas pruebas y la alegría febril de las vacaciones cercanas. Con tal motivo la vigilancia había decrecido y el reglamento cumplíase a medias. Uno de esos días, en el último recreo de la tarde, Jorge y Luis metiéronse en uno de los retretes, encendiendo sendos cigarros, y, con el descuido que da la confianza, comenzaron un parloteo en altavoz. Dio la casualidad que en ese momento pasase por allí un curita barbilindo, inclinado a gustar de los efebos, de ese placer refinado y morboso, saboreado y enaltecido por los helenos: el amor de los adolescentes. La mente afiebrada del tonsurado imaginó una aberración sensual, un capricho perverso de los sentidos. El descubrimiento dio pábulo a inconfesables sospechas. Barruntóse un malísimo pecado. Hubo conciliábulo de clerigotes que anatematizaron el acto indigno de los mozos, castigando la presunta falta con la expulsión. En consecuencia, recibieron la orden de salir prontamente del establecimiento, lo que se llevó a cabo con mucho sigilo y misterio: toda una tragicomedia de frailes y mancebos.

Al tener noticia de la expulsión, la madre de Jorge, quejosa y llorona, reprochó dulcemente al pillastre de sus entrañas la imperdonable falta. En cambio, el progenitor rió de impotencia y despecho al saber los pormenores de la grotesca comedia. Desde entonces Jorge no abrió más los libros, dándose a un alegre y despreocupado vagabundeo. Al cumplirse los veintiún años de edad, perdió a su buena madre, la que murió con transportes de santa y visionaria.

Su amigo, Luis Fernández, una vez fuera del colegio, se dedicó a viajar, durante muchos años, por lejanos países, con esplendidez y arrogancia de mozo afortunado; pero una tarde invernal, grisácea y húmeda, forastero en una capital europea, entristecióse nostálgico por la ciudad de sus primeras correrías y parrandas, y retornó. Sin embargo, bien pronto la melancólica sencillez de la ciudad de su juventud le abatió. Alma de vagamundo, añoraba las capitales ruidosas, y este era el momento en que deseaba volver a correr tierras.

II

El pueblo de San Pedro del Paraná, del cual distaba dos leguas la estancia Jokó, encendí ase en los arreboles del amanecer de un día domingo, y era su despertar de una rareza campesina y agreste. La lunecilla, ya lejana, velábase entre unas nubes, que empañaban el cielo como manchas de humo.

Los días domingos, la campiña paraguaya se envuelve en una paz silenciosa y augusta, a manera de esas ruinas que duermen el sueño de los siglos y que sólo viven para la historia y la leyenda. En tales días los almacenes se llenan de mocetones y de arrieros, que llevan pañuelos sedosos en el cuello y en la diestra el rebenque de cabo retorcido.

En esa mañana dominguera los tres jóvenes debían tomar el tren para la Asunción.

Las añosas campañas de la parroquia de la comarca, tañidas por un mozalbete lagañoso y mugriento, repiqueteaban llamando a misa, y sus claras voces, dilatándose, llenaban el aire de sones festivos.

Las viejecillas del lugar, de rostros apergaminados, encorvadas por el peso de los años, y cubiertas las plateadas cabelleras de mantos negros, acudían al llamado, moviéndose como sombras por sobre la gramilla perlada de rocío.

De pie a la puerta de la inglesiuca, el padre Martín Aldao, párroco del lugar, aspiraba gozoso la brisa húmeda y fragante. Era un anciano a quien los muchos años le habían hecho nacer en el alma un amor dulce y bondadoso para las pequeñas y grandes cosas de la vida. El padre Martín llegó a esos parajes siendo muy joven, y trayendo como únicos bienes lalozanía de su mocedad y sus ensoñaciones de gloria. Anheló ser un alto prelado de la iglesia. La oratoria sagrada le atraía, y él la cultivó en los clásicos maestros de este arte. En sus sueños vióse muchas veces predicando en iglesias de viejo abolengo, y que sus palabras, sabias y bondadosas, hacían llorar a las mundanas de bocas perfumadas y manos transparentes como hostias. Con el andar del tiempo, los desengaños secaron los rosales del jardín de su fantasía. Abandonó los libros y el fuego fátuo de su pomposa oratoria apagóse. Ahora vivía conformado al destino que Dios le deparó, habitando una resquebrajada casita que, como el dueño, se caía de puro vieja. El padre Aldao se consumía como los cirios de su iglesiuca.

Los tres muchachos, jinetes en briosas cabalgaduras, pasaron a galope tendido, saludando al padre Martín, el cual les gritó:

-Buen viaje.

Y después entró en la iglesia, arrastrando por el piso enladrillado el ruedo de la verdeante sotana.

En la estación de San Pedro del Paraná, Jorge halló al capataz de Jokó, que hacía rato le esperaba. Era éste un hombre como de cuarenta años, de pelo negro y áspero, que le nacía de la mitad de la frente. Tenía miradas pérfidas y las aletas de las narices muy abiertas, por un respirar fuerte, como de toro cansado. Todo en él daba la sensación de una belleza salvaje y fiera. En las aguas bautismales pusiéronle por nombre el de Diego Antonio, y en los contornos le daban el apodo de el Timbé. Sus milagros y hazañas corrían de boca en boca. Las viejecillas los referían santiguándose, y los viejos gauchos hablaban del Timbé, apoyando la mano en la empuñadura del facón. Aunque hacía tiempo abandonó la vida aventurera, entrando de capataz en la estancia Jokó, todavía la gente comarcana temblaba ante su solo nombre, recordando sus muchos y horrendos crímenes. Cuatrero y salteador, borrachín y pendenciero, durante años mantuvo en jaque a la policía rural. Por su vida apasionada y violenta, verdadero rosario de crímenes y libertinajes, se le odiaba y temía.

Una vez que Jorge le hubo hecho las últimas recomendaciones referentes a la estancia, el Timbé pidió permiso para retirarse. Los tres le acompañaron hasta que montó a caballo. Momentos después se recortaba en el horizonte la membruda silueta de ese centauro de los campos paraguayos, valiente y temerario.

III

Las pocas personas que había en la estación, comenzaron a moverse de un lado para otro al oír las campanadas que anunciaban la llegada del tren. Un muchachote, somnoliento y perezoso, andaba por ahí con una banderita de color verde. Entre bostezos, y desperezándose con sonar de huesos y clavículas, el jefe de estación abrió la ventanilla para la venta de billetes. En las frías losas, tachonadas de rocío, taconeaban sonorosas las botas, guarnecidas de nazarenas plateadas. El silbato estridente de la locomotora cortó, con sus agudas ondas, el mutismo campestre. El piso trepidó, conmovido por la masa de hierro. Ruido de frenos, chirriar de aceros y la máquina patinó suavemente en los rieles, para luego detenerse. El cíclope de acero, con sus fauces rojas, tragaba leña y vomitaba humo. Voces, gritos, abrazos, ruidos de puertas que se abren y se cierran. Sonó un campanazo. La bolita giró rápida dentro del silbato del revisor, y el tren volvió a ponerse en marcha.

Los tres jóvenes entraron en el coche comedor, y una vez que hubieron pedido el desayuno, Luis se dirigió a Jorge:

-Siempre romántico.

Este, que se hallaba distraído, con la mirada perdida en el vacío, no le oyó.

-Parece que la muchacha aquella, de los ojos obscuros y cabellos negros, te ha embrujado.

Jorge, saliendo de la abstracción en que estaba, respondió:

-Te equivocas, Luis.

-Pero tú adivinas. Yo no he nombrado a nadie.

Jorge le contestó mohino:

-Te refieres a María Teresa.

-Sí; no te engañas, me refería a María Teresa. Desde que conociste a esa niña has cambiado mucho. Te desconozco, Jorge.

-Te asombras de ello, y yo que lo encuentro tan natural. Me parece hermoso y digno de un hombre llevar su figura graciosa y bella en el alma y en la mente. Tenerla dentro del corazón, así como la tengo yo, lleno de fervorosa dulzura. Mis largos ensimismamientos, que tanto te preocupan, no son sombríos, son risueños, Luis. Todo ríe en mí y para mí. Es tanta mi alegría, que siento un ahogo en la garganta.

Luis le interrumpió:

-Dios quiera que mañana seas tan feliz como lo eres hoy. Jorge continuó hablando, con la mirada febril.

-El recuerdo de María Teresa aviva mis pensamientos, y las escasas conversaciones que he tenido con ella, las analizo en sus más fútiles pormenores. Una sonrisa y una mirada suya tienen para mí el aroma de una promesa tácita. En cambio, una expresión indefinible en su boquita bermeja, me hunde en cavilaciones pesimistas. He conversado con ella contadas veces; mas estando en Asunción procuraré tener su estima y su confianza; no puedo eludirla. Para el enamorado la vida es un círculo, cuyo centro es la mujer que le enajena.

Anselmo dormitaba dando cabezadas, así que no oyó ni una sola palabra de esta conversación.

El sol, ya alto, hacía bailar sus hebras doradas en las vidrieras y en las cristalerías del servicio de mesa. A los lados del tren, se extendían los campos de pastoreo, pelados y yermos, hasta juntarse con el cielo luminoso. En lontananza refulgían las fogatas de la quema de los pajonales; y las lenguas rojizas de las llamas, empurpuraban el cielo con temblores sangrientos y vibrantes. Por el coche comedor corría un confuso murmullo de voces. Se parloteaba de ganados, de maderas y de estancias. La gran mayoría de los viajeros eran terratenientes y negociantes, que fumaban gruesos cigarros, ahumando el coche y llenándole de un olor mareante. Escupían, doblando el labio inferior, gran cantidad de saliva que, después de recorrer en el airea una larga trayectoria, caía en el suelo estrepitosamente, ramificándose en forma de estrella.

Rodaba por el pasillo la figura de don Clemente Balbuena. Era éste un hombrecito calvo, rechoncho, panzudo, con una papada temblona que le cubría la corbata. Llevaba tendida sobre la barriga una llamativa cadena de gruesas argollas. Al divisar a Luis, hizo un movimiento de sorpresa: Amigo Luis, de dónde y para dónde.

Luis le contestó indicando a Jorge:

-De la estancia del señor, rumbo a la Asunción.

Se hicieron las presentaciones. Don Balbuena, botarate y fantasioso, hizo un ademán teatral con sus manos regordetas y llenas de hoyuelos:

-¿Usted es Lazarra? Cuando muchacho he sido muy amigo de su señor padre, después la vida nos apartó.

Luis inquirió:

-¿De dónde viene, don Balbuena? Este le replicó, henchido de petulancia:

-Traigo en el alma nostalgias de Buenos Aires.

Aquí se interrumpió para señalar, con sonrisa picaresca, a una elegantísima señora, vestida con un traje de corte severo:

-Aquella señora porteña, compañera mía de viaje, ha hecho lo imposible para que no extrañase su ciudad.

Luis exclamó con sorna:

-¡Cuántas mujeres habrán caído en sus garras satánicas, don Balbuena!

Este, no reparando el ridículo, replicó con falsa modestia:

-¡No tantas!... ¡No tantas!

Al cabo de una breve conversación se despidió, pedante y farolero dentro de su envoltura de grasa.

-Saludos a su papá, amigo Lazarra.

No bien se hubo alejado don Balbuena, Jorge clamó indignado:

-Pensar que tenemos tantos seres viles como ese, moluscos asquerosos que manchan con su baba inmunda las reputaciones más sólidas, dañando con sus embustes las conductas más puras. Los aplastaría bajo el tacón de mi zapato, como a reptiles ponzoñosos.

Don Balbuena, ostentoso y esférico, se sentó enfrente de la señora argentina, la cual, con un gesto de desagrado, recreó la mirada en el paisaje que huía por la ventanilla.

A la hora del almuerzo, tuvieron como compañero de mesa a un párroco campesino. Era éste un clerizonte corpulento, que vestía una sotana raída y deshilachada. Olía a sobaquina, calzaba gruesos zapatones, y llevaba bajo el brazo una valija con más parches que su maltrecha teología. Sucio y roñoso, ocupaba todo el asiento, aplastando a Anselmo contra una pared del coche. Movía los brazos como aspas, tomando groseramente, con sus manazas velludas, los cubiertos. Con descaro y atrevimiento se sirvió el vino de la botella de los muchachos, diciéndoles:

-Disculpen el atrevimiento, pero si lo permiten pagamos a escote. Jorge, asombrado, sólo atinó a decirle:

-De ninguna manera, padre, le convido.

-Sabe, yo tomo muy poco, de suerte que no me es conveniente pedir una botella.

Después de apurar dos vasos, prosiguió:

-La intemperancia es un grave pecado. Con el abuso de la bebida matamos el cuerpo y condenamos el alma. Dios, hijos míos, castiga siempre la falta a sus divinos preceptos.

Un tanto sorprendidos, los otros callaban. El cura, sin parar mientras en lo que decía, continuó hablando con la boca llena de ensalada:

-Profesan, ustedes jóvenes, la santa religión católica.

Luis respondió con sonrisa afable:

-De muchachos hemos tenido nuestra fe, ahora ya no.

-Pero, más pronto o más tarde, retornarán a ella. Las ovejas descarriadas vuelven siempre al redil.

-Si usted lo dice, padre, debe ser así.

El clérigo accionó los brazos paternalmente:

-Se explica, la sangre moza, inflamada de ardores pecaminosos, huye de los severos preceptos de nuestra santa religión. Sólo la experiencia y la vejez, como un don divino, tienen la virtud de apagar esos ardores.

Luis llenó de vino los vasos, y, después de un momento, preguntó:

-¿Lleva muchos años en la misma parroquia, padre?

-Veinte años. Veinte años felices y amables, con que Dios se ha dignado favorecerme. Atiendo a mis feligreses, cultivo mi chacra y, de tiempo en tiempo, hablo desde el púlpito sobre los valores y beneficios de la religión.

Jorge terció, sondeando las ideas políticas del párroco:

-Han llegado a mis oídos noticias de que algunos párrocos intervienen activamente en la política. ¿Es cierto eso, padre?

-Se exagera; pero tiene su fondo de verdad.

Y después de un instante de silencio volvió a hablar:

Yo pertenezco a un partido político, porque abrigo la creencia de que nuestra institución debe estar embanderada en el partido que pueda traerle más beneficios.

Haciendo una seña al mozo de comedor, para que le repitiese el costillar, el clérigo continuó:

-El triunfo de nuestra agrupación en mi parroquia, es mi más bella obra. He luchado contra viejos caudillos, y los he vencido. Estoy orgulloso de ello. Indudablemente que la formación democrática del campesino paraguayo está en embrión, mas con la violencia tenemos resultados contraproducentes, pues, o le volvemos revoltoso, o le damos alma de siervo. A los flancos de la vía férrea, aparecieron unos que otros ranchos térreos. Eran casuchas sucias y ruinosas, con techos de "kapi'i" y con paredes de tacuaras y de barro. Tenían corredores delanteros, sostenidos por horcones de madera nudosa y rústica.

A la sombra de los verdes naranjos, saltaban en la arena chiquillos escuálidos y amarillentos, de barrigas hidrópicas, que llevaban marcadas en las caritas huesudas las huellas de los vicios de sus padres y de las miserias del campo. Las madres, morenas y de ojos negros como el "ybapurú", en enaguas de mucho vuelo, con los cabellos en trenza echados a las espaldas, y los senos flácidos bailándoles dentro del "typoi", miraban indiferentes y apáticas el paso del tren, que iba dejando cendales de humo, prendidos de los árboles.

A la vista de la ranchería, el cura hizo un gesto de conmiseración cristiana:

-Es la desidia y la miseria, la ignorancia y la dejadez del campesino.

Luis le contestó, sintiendo en el alma una noble emoción de artista:

-Todo eso es muy regional. Allí hay mucho colorido. Esos cuadritos, tan nuestros, son típicos y curiosos. En el cuerpo de esas mujeres y en el interior de esos ranchos vive el alma del pueblo.

De pronto las casitas de Villarrica, de paredes enjalbegadas y de tejados rojos, aparecieron, allá a lo lejos, en el arco azul del horizonte. Del andén guaireño subía el mosconeo del gentío inquieto y bullanguero. Mozas perfumadas con flores de azahar, se paseaban cubiertas de leves muselinas, que la brisa, acariciadora y suave, plegaba a sus carnes tersas y ardientes. Hombres de a caballo, torvos y ceñudos, con las piernas abiertas en paréntesis, calzadas de botas jinetas, y con sombreros aludos, que hacían más sombrías las caras tabacosas y soleadas, miraban, un poco perplejos, las pantorrillas nerviosas e inquietas de las hembras. Otros, barbilampiños y descalzos, mascaban indolentes el "naco", con rumiar de bueyes. Las vendedoras, hembras obscuras como sombras bajo los rebozos negros, ofrecían, con voz ahilada y llorona, "chipá" y cigarros, preparados, con sus manos marchitas, en los ranchos lóbregos; y todo lo daban por unos míseros reales, indispensables para preparar ese potaje que en lengua guaraní se llama "so'o yosopy". Mujeres que son prototipos de una raza valerosa y sufrida. Descendientes de aquellas que siguieron a los soldados del 70, empuñando el fusil cuando el amante caía herido mortalmente por la metralla enemiga. Fueron sus abuelas las que ofrendaron sus cuerpos morenos, cálices rebosantes de amor, a aquellos guerreros fabulosos, cuyas figuras se agigantan a través del tiempo, los cuales las gozaban frenéticos, en el borde obscuro de la sepultura, eternizando la simiente del valor y de la gloria.

El tren, deslizándose sobre las paralelas de hierro, pulidas y relucientes, continuaba su viaje hacia la Asunción. Una cálida ventolina peinaba los pajonales amarillos. Por el camino real, cinco carretones crujían, siguiendo las rodadas, y, en el atardecer, que ponía en el campo reflejos inquietos, como de muaré, resonaban límpidos y claros, como cristales que se rompían en la transparencia azul, los gritos de los aguijadores.

En Paraguarí, célebre en la historia del Paraguay, porque fue allí donde por primera vez el guerrero paraguayo mostró el repudio sentido hacia toda imposición extranjera, descendió el clérigo de la valija parcheada, prometiendo a sus compañeros de viaje ir a saludarles en cuanto estuviese en Asunción.

Poco después de dejar atrás Tacuaral, se divisó el lago Ypacaraí, que se halla situado entre la cordillera de Altos y los bajos de Areguá. Lago que,cuando hay calma, es de un azul celeste tan sereno, que parece un pedazo de cielo que se hubiese desprendido de lo alto; pero que en los días de borrascas sus aguas se vuelven negras, y, según cuentan los labios temerosos de los narradores lugareños, se oyen lamentaciones y quejidos humanos en las voces obscuras del viento, que ulula por entre las cabelleras de los abatidos sauces.

La máquina cruzó el empedrado de una calle, haciéndole trepidar y encendiendo en la noche miles de corpúsculos chispeantes. En las aceras, los hombres en camiseta y las mujeres con bata formaban corrillos, sentados en mecedoras, tomando el fresco aire de la noche.

La locomotora se hundía en el corazón de la Asunción. Esta ciudad de gestación lenta, que tiene la laxitud y la indolencia de sus mujeres, es melancólica y sencilla, pintoresca y serena, de praderas rientes, donde las casitas blancas se posan como palomas familiares; antigua con petulancia de modernas, conserva aún la modorra y la pasividad del indio, su antiguo habitante, y el orgullo de la sangre española, que flota en el ambiente. Esta ciudad, donde la luz del sol emborracha y las flores de los jazmines parecen perfumar los labios de sus mujeres, se recuesta perezosa en las aguas del río Paraguay, que la estrecha como una cinta de plata. Río de aguas mansas y calladas, que pareciera conservar en su superficie la estela de las piraguas de los indomables guaraníes, señores en años remotos de inmensos territorios, y más tarde, esclavos de aventureros que buscaban, con la cruz y la espada, riquezas fabulosas escondidas en las entrañas de la tierra.

Para compra del libro debe contactar:

LIBRERÍA INTERCONTINENTAL, EDITORA E IMPRESORA S.A.,

Caballero 270 (Asunción - Paraguay).

Teléfonos: (595-21) 449 738 - 496 991

Fax: (595-21) 448 721

E-mail: agatti@libreriaintercontinental.com.py

Web: www.libreriaintercontinental.com.py

Enlace al espacio de la INTERCONTINENTAL EDITORA

en PORTALGUARANI.COM

(Hacer click sobre la imagen)

Todos los derechos reservados

Desde el Paraguay para el Mundo!

Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto