JUAN CARLOS HERKEN KRAUER

LA CARTA DE ULISES - Novela de JUAN CARLOS HERKEN - Año 2009

LA CARTA DE ULISES

Novela de JUAN CARLOS HERKEN

Año: 2009

Arandurã Editorial,

www.arandura.pyglobal.com

Tel.: 595 21 514295

Asunción-Paraguay 2009

(208 páginas)

Diseño de Tapa: Cecilia Rivarola

Ilustración: Fragmento deóleo de Juan Gris,

Von dem Fenster

**/**

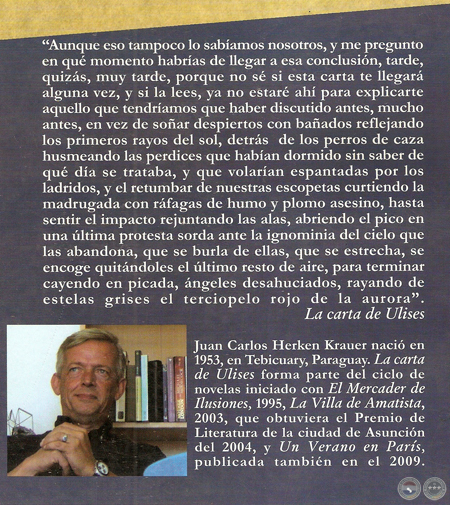

"Aunque eso tampoco lo sabíamos nosotros, y me pregunto en qué momento habrías de llegar a esa conclusión, tarde, quizás, muy tarde, porque no sé si esta carta te llegará alguna vez, y si la lees, ya no estaré ahí para explicarte aquello que tendríamos que haber discutido antes, mucho antes, en vez de soñar despiertos con bañados reflejando los primeros rayos del sol, detrás de los perros de caza husmeando las perdices que habían dormido sin saber de qué día se trataba, y que volarían espantadas por los ladridos, y el retumbar de nuestras escopetas curtiendo la madrugada con ráfagas de humo y plomo asesino, hasta sentir el impacto rejuntando las alas, abriendo el pico en una última protesta sorda ante la ignominia del cielo que las abandona, que se burla de ellas, que se estrecha, se encoge quitándoles el último resto de aire, para terminar cayendo en picada, ángeles desahuciados, rayando de estelas grises el terciopelo rojo de la aurora".

LA CARTA DE ULISES

**/**

CAPÍTULO PRIMERO

LLEGÓ CUANDO MENOS LO ESPERABA, al igual de ciertos sobres que se entrometen por debajo de la puerta, abandonados por un cartero madrugador.

Todo esto es extraño, me diría mucho después.

La obsesión de gran parte del mundo suele centrarse en la consecución de la mayor cantidad posible de victorias. A lo largo de mis años logré acumular un abultado pasivo, bien distribuido entre sufrimientos prescindibles, búsquedas infructuosas y un cierto número de sueños destrozados. En la otra página podía exhibir una cantidad no despreciable de resonantes triunfos, públicos y privados. Estos últimos parecían incluso más importantes, porque sólo yo podría destruirlos. Es curioso esto, habría de decir mucho más tarde, pero en esta balanza imaginaria el peso de las victorias se medía en función de la presión colectiva y el peso de las derrotas gracias a mi propia, implacable coerción, que no tardaba en convertirse en chantaje. Creía en aquel entonces, es decir antes de que recibiese la visita inesperada, que ese balance, considerado por no pocos e incluso -de esto habría de sorprenderme después- por mi mismo como por encima de lo esperado, constituía el zócalo de mármol sobre el que, alguna vez, habría de esparcir mis cenizas.

Un día los platillos perdieron su equilibrio, y asistí incrédulo al desparramo de haberes y deberes, pequeñas bolillas de cristal, blancas y negras, que se esparcían por el suelo, chocándose, mezclándose.

Acepté el desorden, casi desganado. No tiene sentido que cuente mis edades físicas -lo haré más tarde- porque las mismas tienen poca relación con las emocionales. Tampoco tiene sentido que cuente éstas -aunque también lo haré más tarde. A objeto de dejar sentados los registros básicos de este relato que nunca quise empezar, pero que de hecho se ha iniciado.

Fui derrotado en una tarde de persistente cielo claro, a las ocho de la noche, en un mes y en un año no muy distantes de la fecha en que escribo.

En una isla del Mediterráneo griego me aprestaba a retornar a la pensión donde nos hospedábamos, mi esposa y nuestros dos herederos, un niño y una niña. Penélope se había retirado antes, con esa serenidad que tienen algunas mujeres que dan la impresión de nunca haber sido doblegadas, porque han sabido evitar las batallas con resultados predeterminados, por la simple razón de que rechazan las guerras innecesarias, o al menos así opinaba yo en aquel entonces. Me conocía bien, mucho mejor que yo a mí mismo, y fue por eso que la primera vez que nos acostamos juntos, acordamos casarnos. ** Me dijo después:

-Si no lo sabes en ese instante, jamás lo sabrás.

De hecho, ella tomó la decisión sola y me la impuso sin que yo me diera cuenta. Mucho más tarde -quizás en ese instante en el Mediterráneo al comprender que había llegado la hora- logré entender el sentido de esas dos palabras espetadas en la primera cama, desnudos y ansiosos:

-Te conozco.

** Penélope repitió la frase, sabiendo que yo desearía quedar-me un rato más en la playa. Terminaba de atardecer -mi hora preferida, hasta ese entonces- cuando sentí el cosquilleo de un viento fuera de estación en la piel quemada al agua y sal. Acicates de hielo contra la calidez acumulada durante toda la jornada. La hora en que dos mundos se enfrentan por escasos segundos, ese instante en que no hay día y tampoco noche. El temblor que recorría mi cuerpo me obligó a sonreír e incluso a reír, en silencio. Levantado sobre la arena contemplé, afuera, el comienzo del rojo platinado en aguas hasta poco azul platinado. Adentro, el escozor de un parto crujiente, fosforescente en su inmensidad.

Era la derrota.

Había acabado una guerra.

Sentí el súbito cansancio de un soldado perdedor, aquel que se retira del campo de batalla, escuchando los ecos de las trompetas victoriosas, las del enemigo, trastabillando entre cadáveres propios y foráneos, esquivando los ojos suplicantes de alguna carne aún viviente entre harapos carbonizados, y los ojos fríos de conscriptos que nunca quisieron estar ahí y que ahora ya no sabrán que estuvieron. Y el retumbar lastimoso de los últimos obuses, el aleteo de las balas extraviadas, silbando despedidas inútiles.

A lo lejos, donde el sol se hundía -y adonde una vez alguien quiso nadar para llegar a Albania- creí ver las llamas y el humo perenne que dejan siempre las batallas. A veces, incluso, siglos después. No cabían las lágrimas. Había llegado el tiempo de comprender que la verdad es seca, y que sólo se viste de huesos. Hombres extraños, que hubo y habrá siempre, quieren tejer sus vidas en función de victorias o de una sola de ellas. Ahí comprendí que no existe alegría mayor que la de saber esperar las capitulaciones, y con suerte, aquella. La que me alcanzó, en esa hora sin tiempo en que dos mundos desaparecían.

Escuché el ruido de cañones cuando retornaba al pequeño pueblo, caminando sobre las piedras blancas de -una playa estrecha. No eran los míos, eran los del otro lado, Albania, que hacían recordar a todos que ellos seguirían ahí, seguros, incólumes. Tuve envidia porque parecía como si esa gente nunca esperase derrotas. De hecho, no podía pensar en las mismas, y si llegaban, serían tomadas por victorias. Penélope me aguardaba en la puerta de la pensión, después de haber puesto a los niños en la cama. Me tomó de la mano y me llevó al patio, donde me sorprendió la mesa con manteles blancos y una vela, que aún podía alumbrar las ramas del parral y las enredaderas de flores lilas y púrpuras. Noté la botella de vino y la comida, platos turcos que habían devenido griegos, después de incontables desastres de un pueblo otrora tan acostumbrado a los laureles.

-Alguna vez -le dije- hubiese querido escribir un poema sobre la felicidad de las hojas de olivo, cuando la sal nos ha cubierto, el sol nos ha quemado, y en el jardín de una pensión modesta una mujer aguarda. ¿Acaso existe manera mejor de celebrar una derrota?

-No te olvides de agregar algo sobre la mancha de petróleo en el mar que carcomió mis toallas, los vidrios rotos en la playa que casi liquidan a tus hijos y el imbécil de nuestro vecino que ve videos de Kung-Fu a todo volumen a altas horas de la noche. Quizás te ayude a precisar lo pintoresco.

¿Y de qué derrota me hablas?

-No exageres, mujer, vamos.

Penélope, que nunca perdía su sentido crítico, incluso en las ocasiones cuando hacía falta un poco de misericordia, agregó:

-Después de todo, tú siempre escribes malos poemas. Así que tengo que ayudarte, lo que no te será raro.

Tenía razón, una vez más. Poco antes de sentarme, divisé atrás el rostro curioso de la dueña de la pensión. Después de la segunda botella de vino, momento casi siempre propenso a filosofadas cuasietílicas, le dije a Penélope:

-He comprendido, por fin, que existen sólo dos clases de personas: aquellas que esperan cartas y las que van a buscarlas.

Acababa de pronunciar la última letra cuando sentí el relámpago que explotaba dentro de mí. De bajo voltaje pero aún así suficiente para que, sin que pudiese atinar defensa alguna, volcase su rostro hacia un costado, y observase con asombro el vómito que saliendo de mi boca se dirigía a la tierra. Cuando buscaba un pañuelo noté que desde el lugar donde había caído aquel animal, ya fallecido, que debió haber habitado largo tiempo en mis entrañas, se elevaba una humareda finísima desprendiendo un ligero olor a diamante quemado. Penélope se había acercado a mí en un instante de reacción protectora, pero después se alejó para ir adentro de la casa, saliendo de la misma con una escoba y unas ramillas verdes en su mano.

Yo bajé la cabeza hacia atrás, y respiré hondo, buscando amortiguar el impacto de aquel terremoto inesperado, y mientras inhalaba la ligera polvareda que desprendía la escoba de Penélope, divisé en el cielo un abecedario que siempre estuvo ahí y recién ahora lo comprendía.

Penélope me tomó de las manos y sonriendo me dijo:

-Ya entiendo. Yo siempre te he conocido.

Se retiró un poco de la mesa y después de examinarme con sus ojos titilantes, continuó:

-Ahora sí puedes empezar a escribir lo que quieras. Toma, mételo en la boca para sacarte el mal gusto.

Agarré el manojo de flores de jazmín recién arrancadas y sin pensarlo dos veces empecé a masticarlo.

Quedamos callados, mirándonos. En el destello irónico de sus ojos, que en su caso no preanunciaban maldad, sino que clausuraban el día e inauguraban la noche, confirmé que el vino no la había rendido.

Poco después, tirado en la cama de sábanas blancas recién almidonadas, la observé desnudarse en la obscuridad, después de que hubiera controlado a nuestros hijos, dormidos en esa profundidad horadada por el sol y hecha acogedora por la falta de pasado. Sentí su cuerpo sobre el mío y sus dedos sobre mis labios:

-Con cuidado -me dijo-, que no se nos despierten.

Poco antes de amanecer, contemplé su cuerpo transpirando a través de sábanas arrugadas. A la mañana los niños se despertaron, más temprano que nosotros, y después de estirarnos las colchas, galoparon riéndose en dirección a la playa. Me levanté preocupado, queriendo seguirles, porque nunca fueron solos al mar:

-Déjalos. Ya son grandes. Además tú les enseñaste a nadar. Le pregunté a Penélope si había viento:

-No, no hay mucho. No te preocupes.

¿Victoria o derrota? No importaba. La única sabiduría posible -ahí, antes y también mucho después- era la que yo había alcanzado el otro día, cuando miraba el sol poniéndose hacia el lado donde algunos creyeron, y seguían creyendo, que se encontraba Albania. Cuando nos levantamos, la mesa de la noche anterior se encontraba en el mismo lugar, en el jardín, sin el mantel blanco. La dueña de la pensión nos estaba esperando con el café listo y nos dijo buenos días con esas palabras que reverberaban a través de su aliento mineral.

¿Qué sería de este mundo sí todos saludasen la mañana de la misma manera? Abrí la boca en dirección a Penélope, pero me detuvieron sus gestos.

-Sí, ya lo sé. Los que esperan y los que... etc.

Nunca -y de ello quizás tenga que arrepentirme más tarde- le pregunté de qué manera había comprendido el sentido de aquel parto inesperado. Aunque meses antes -mucho antes de que hubiésemos pensado ir al Mediterráneo- tuve la intuición de que ella pareció detectar la llegada del momento. -Creo que ha comenzado -me dijo aquella noche.

No la entendí. En realidad, no estaba en condiciones de entenderla.

Eran las diez de la noche, y cuando levanté el teléfono escuché primero los clicks y clacks que preceden las llamadas internacionales de discado directo.

-Sí, soy Anastasia. Tanto tiempo. Tanto tiempo. -¿Qué pasa?

-No te preocupes. No es nada grave.

Volví a escuchar el ritmo cardíaco de los satélites.

-Hay carta de Ulises.

-Siempre las aguardaba -le dije-. ¿Y por qué no la envió él?

-Hay que buscarla. No puede ser enviada. Fue escrita hace mucho tiempo, como te imaginarás, pero recién ahora la puedes leer.

-Bien, me voy para allá lo más pronto posible.

-De acuerdo.

Tengo que confesar que apenas terminada la conversación, sentí la sospecha de que acababa de emerger algo que podría orillar entre lo absurdo y una soberana tomadura de pelo. La tía Anastasia. "Suena ruso, y además su coraje tiene las dimensiones del espacio siberiano", me había dicho una vez mi padre, cuando creía que aún no estaba en condiciones de entender sus comentarios lacónicos sobre toda la parentela. Pero incluso cuando niño aprendí que ella no se las daba de alharaca, ni era propensa a ese tipo de artimañas con sus próximos. La sospecha siguió cosquilleándome entre el momento de la llamada y la partida del avión que me habría de trasladar a miles de kilómetros de distancia. Quizás la tía sólo quería verme y había encontrado una buena excusa.

Porque yo siempre esperaba correspondencia de Ulises.

Hasta que se interrumpió, algo que no me ofendió: era un secreto entre nosotros que cuando se imponía el silencio, existía una razón. Pero después supe que ese intervalo precedía a la misiva más importante, que habría de conducirme a contemplar la puesta del sol en dirección de Albania.

Cuando meditaba en el avión, pensaba en clasificar a la raza humana en dos categorías: aquellos que esperan y aquellos que van a buscar. Yo, y lo descubrí con espanto, pertenecía a esa última categoría. Reacción impulsiva, casi infantil. Viaje realizado a pesar de los compromisos del trabajo, de los niños, de Penélope, que odiaba mis ausencias incontrolables. Aun cuando había que soportar los cambios de horario, las variaciones de temperatura. A pesar de las valijas, de las aduanas, de los vecinos imbéciles con los que uno tiene que compartir los asientos, y de las tentaciones peligrosas que uno también encuentra en la mayoría de los viaje, del costo del pasaje. Sabiendo incluso de que se trataba de ir a buscar algo que bien podría haber sido enviado. Que -sí, estaba seguro- era importante, pero era sólo una carta. Escrita hace mucho tiempo por Ulises pero que recién ahora podía ser leída.

Que me aguardaba a miles de kilómetros de distancia.

A pesar de que Ulises había fallecido mucho antes de que sonase el teléfono aquella noche, cerca de las diez, y de que tampoco sabía que meses después me encontraría en el Mediterráneo, contemplando la puesta del sol en la dirección de Albania. Y preguntándome si alguna vez conocería ese país. A pesar de que seguía creyendo en la seducción epidérmica de las victorias. Y aún no conocía el perfume del olivo, entre flores, cuando había terminado de anochecer, en el jardín de una pensión modesta.

Donde una mujer meditaba y los niños soñaban.

Como esperan las cartas y duermen las derrotas.

Hasta que se las encuentra, y se despiertan.

**/**

CONTENIDO

CAPÍTULO PRIMERO: La derrota cuando el sol se ponía en dirección de Albania Andante.

CAPÍTULO SEGUNDO: El viaje. Comienzo. El hombre de gris. Moderato. Con brío.

CAPÍTULO TERCERO: La carta de Penélope.

CAPÍTULO CUARTO: La aduana y el robo del sombrero.

CAPÍTULO QUINTO: The black man.

CAPÍTULO SEXTO: Turner. Andante (sombrío), scherzo, andante, scherzo, andante. CAPÍTULO SÉPTIMO: El agua que pasa por debajo de los puentes. Vivace. Allegro. Vivace. Allegro ma non troppo.

CAPÍTULO OCTAVO: El aeropuerto, el viaje, primera continuación.

CAPÍTULO NOVENO: El avión. Recuerdos de Ulises y la mujer curiosa.

CAPÍTULO DÉCIMO: El barco.

CAPÍTULO DECIMOPRIMERO: La tía y los parientes.

CAPÍTULO DECIMOSEGUNDO: La carta a Penélope y el encuentro en La Traviate

CAPÍTULO DECIMOTERCERO: La carta, parte primera.

CAPÍTULO DECIMOCUARTO: La carta, parte segunda.

CAPÍTULO DECIMOQUINTO: La carta, parte tercera. Andante. Lento, carta vez más lento, silencio...

NOTAS AL RESPECTO DE LA MÚSICA NECESARIA PARA COMPRENDER LO ESCRITO - TRADUCCIONES

Todos los derechos reservados

Desde el Paraguay para el Mundo!

Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto