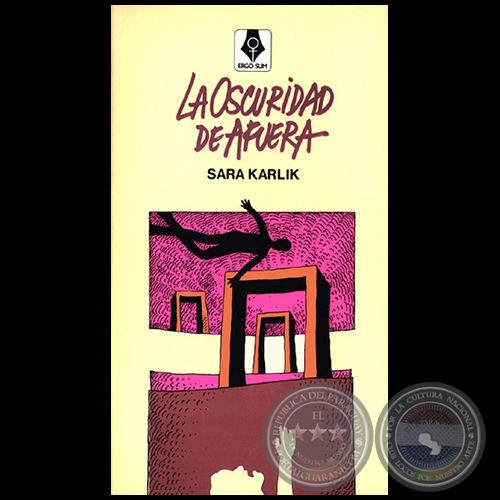

LA OSCURIDAD DE AFUERA - Autora: SARA KARLIK - Año 1987

LA OSCURIDAD DE AFUERA

Autora: SARA KARLIK

Editor: Ediciones ERGO SUM

Santiago, Chile

Año: 1987

·

ÍNDICE

♦ Cosa de espejos

- Aprehender el viento

- Como si fueran moscas

- Chonga

- Antes del anochecer murió Regúnega

- Suburbios sin alma

- Cosa de espejos

- Teletón

- Estamos todos bien

·

♦ Fantasmas perfectos

- Como mi tía Eloísa

(Decía mi amigo Luis Carlos)

- Memoria de hombre

- Las medias de la Garbo

- La araña en el rincón

- Fantasmas perfectos

- Gregorio Torcida, para servirle

- Cerrado por balance

- Micaela, la contadora de cuentos

·

♦ La oscuridad de afuera

- Todos los domingos

- Bajando por el Amazonas

- El miedo tiene olor cuando se derrite

- Una casa por otra

- La oscuridad de afuera

- El espíritu de las leyes

(Con el perdón de Montesquieu)

- Al otro lado del puente

- Grito, gritas, grita

A mi marido y a mis hijos, personajes involuntarios prestados muchas veces por mi imaginación.

|

«He llegado a encontrar hermoso el desorden de mi espíritu.» |

|

Rimbaud |

SARA KARLIK es una escritora paraguaya con residencia en Chile desde 1962. Sus estudios superiores los hizo en su país natal donde se graduó de contadora pública en 1954 y de profesora superior de piano, con mención, en 1955. Realizó, además, estudios superiores de idioma francés, habiendo obtenido su diploma de 3er. nivel otorgado por la Universidad de París en 1972. Es miembro de la Sociedad de Escritores de Chile y del Taller Soffia que dirige la escritora Pía Barros.

Cuentos suyos fueron publicados por Ediciones ERGO SUM en antologías y, otros, en el libro «Cuentos», antología del Taller Soffia publicado por la Editorial Arcilla en 1984.

Entre los premios obtenidos por Sara Karlik caben mencionar el otorgado a uno de sus cuentos en el Concurso de Cuentos 1984 organizado por el Instituto Paraguayo de Cultura Hispánica y que fuera publicado en 1984 por la Editorial Mediterráneo de Asunción, Paraguay, junto con otros dos cuentos suyos y otros premiados y no premiados en dicho Concurso. En 1985, recibió menciones de honor del jurado por dos cuentos suyos premiados en el Primer Concurso Literario de Cuentos Breves 1985 organizado en Asunción, Paraguay. Estos cuentos fueron publicados el mismo año por Ediciones Ramírez Díaz de Espada en una antología de cuentos premiados y no premiados en el citado concurso. Al año siguiente, 1986, recibió un premio especial concedido por Biederman Publicidad por un cuento presentado al Segundo Concurso Literario de Cuentos Breves 1986 organizado, una vez más, por la firma Veuve Clicquot-Ponsardin en Asunción, Paraguay.

La oscuridad de afuera es el primer libro que publica Sara Karlik. La Editorial Ara Verá, de Asunción, Paraguay, tiene actualmente en prensa un segundo libro que tiene como título Entre Animas y Sueños.

Los autores parecen necesitar un prólogo como requisito indispensable para aquilatar la obra. Ya no son «personajes en busca del autor» sino autores en busca del prologuista autorizado.

Se considera el prólogo como el pase para ser introducido en la obra, que constituye el oficio del que la ha escrito.

Terminado el libro, invertido el tiempo que ha estrujado el cerebro, se vuelve imperativo encontrar quien acepte prestar su nombre a crédito.

Creo que los personajes que se presentan en estos cuentos tienen el peso suficiente para presentarse solos.

Son, a veces, personajes que necesitan desaparecer para ser tomados en cuenta, para ser aprovechados en esa locura que se convierte en fantasía, en nuestra fantasía, envuelta en una nostalgia que los hace grandes, tanto, que llegan a apoyar nuestra realidad con la locura que nos falta.

LA AUTORA

♦ Cosa de espejos

|

«Son sólo fotos animadas.» |

Aprehender el viento

Era medianoche cuando paseaba por la avenida principal, buscando un ángel. «No es fácil encontrar un ángel durante el día», pensé.

Debe darse la atmósfera, el momento. Por eso me largué a esa hora de la noche; se produce un vacío que se equilibra con presencias fantásticas o fantasmagóricas; se descarrilan trenes cargados de ilusiones, y esas presencias se desparraman, buscando un cuerpo donde alojarse. Algunas nunca lo encuentran; se convierten en vagabundas flotantes, solitarias. Otras se lamentan de su suerte.

Las ilusiones tienen preferencias; las hay vergonzosas, que temen prometer demasiado y generalmente no llegan a parte alguna. Las esquivas, que se regocijan cuando la lucha las convierte en premios. Sumisas, demasiado fáciles para tomarlas en cuenta. Orgullosas, enredadas en su pedestal, vuelven rebelde al posible aspirante. Y otras que ni siquiera pueden ser catalogadas.

Lo encontré sentado en un banco; paseaba la mirada y de tanto en tanto, pegando manotazos en el aire, recogía algo. Luego, levantando y volviendo a cerrar rápidamente la tapa de una cesta apoyada sobre sus rodillas, la iba cargando. Cuando hubo terminado, la amarró. Me senté a su lado; debía ser el ángel que buscaba. Vestía una túnica blanca, las mangas eran demasiado largas y los brazos se perdían; casi parecía no tenerlos. Sin embargo, había visto sus manos de dedos largos y huesudos, manos viejas, no como yo imaginaba las de un ángel.

«Tienen derecho a envejecer», pensé. Cruzó los brazos encima de la cesta, me miró asustado, receloso, inquieto.

«No me van a arrebatar mis cosas; las tengo acá por fin. Fue Julián el que reventó el globo y se dispersaron, se fueron. Lo había soplado y soplado y cuando estuvo lleno hice un nudo, me acosté, encogí las piernas y lo puse en el hueco del estómago. Así me quedé dormido. La explosión hizo saltar la cama, caí al suelo, me levanté y empecé a correr. De puro cansado me senté en este banco. Pero las encontré y nadie me las podrá sacar. Están todas juntas», dijo dando palmadas a la cesta.

Había olvidado porqué buscaba un ángel. Una sirena recorría el espacio, aumentando el sonido. Se detuvo junto con el chirrido de ruedas. Las puertas blancas se abrieron y volvieron a cerrar, y el ángel de al lado había desaparecido.

Empecé a golpear el aire, pero estaba vacío. «Se lo llevó todo», pensé. Miré al costado. «De todas maneras, no tengo una cesta donde cargar».

Como si fueran moscas

Espanta las gotas de la cara, como si fueran moscas.

El camino se vuelve más largo con la lluvia, solitario, el fondo cortado dando término visual para volver a extenderse sin pena del corazón palpitante y las piernas cansadas.

Y la lluvia, repitiéndose, dibuja de vez en cuando el contorno de un auto corriendo, sin importarle el cuerpo vertical andante, lanzando un charco, tan veloz como el vehículo y vertical como el cuerpo, que empapa más que la lluvia misma.

Con la lentitud acuñada por la paciencia y el tiempo, el indio camina sin parecer moverse. Llueve como sólo puede llover allá, en ese extremo del mundo que se diluye con el agua, hasta que la noche se cansa de gotear.

Después, hay que ponerse lentes para saltar los charcos con ese sol que guiña su victoria. Pero antes, los goterones se vuelven duros y redondos, cayendo con furia y frío, rebotando en cabezas y pisos hasta terminar el juego.

Quizás por eso se aprietan las carnes, de puro gusto, hasta que todo se mete adentro y no queda nada por mirar.

En esos lugares no hay tiempo para pensar, pues de nuevo ocurre lo mismo, y uno se da cuenta que seguirá ocurriendo, como en una función continuada. Sólo que no comienza cuando se llega sino probablemente al revés.

Entonces se habla de costumbre.

El indio no siente la lluvia, pero le molesta.

Ha perdido las ojotas en ese meter y sacar de pies como si quisieran formar un molde en la arcilla terrosa que se cierra después de cada intento.

Le han dicho que no puede dejar rastros que perduren, pero él no lo entiende. Tampoco entendió cuando vino ese hombre que no tenía parecido alguno con él o con su india, y se la llevó porque dijo que le gustaba, pero que se la devolvería porque eso no podía ser para siempre.

Y él tenía fuerza, pero no fue suficiente.

No dijo adonde se la llevaba, «para que te dé más trabajo».

No llora. Es sólo el agua que cae.

Ha partido temprano.

No hay sol o luna que cuente el tiempo.

Sigue el instinto metido en el olfato, en los oídos, en los ojos. El instinto que corroe las manos y seca la boca.

Empieza a correr para deshacerse del frío antes de que se vuelva vertical y lo entorne.

Una luz se prende y apaga a lo lejos, hasta que queda prendida.

Entra a la pulpería.

En el interior hace frío. Hay muchos cuerpos juntos.

Busca una pequeña bolsa de cuero doblada sobre sí misma, saca una moneda y paga.

De un sólo golpe se quema la garganta, aunque no es tan fuerte como el que ellos hacen.

Los pies están partidos.

Se acerca a un fuego que lucha por mantenerse.

Extiende los pies mientras se acurruca a un costado.

Un hombre grande le pregunta qué hace ahí, que no es lugar para indios, que sí lo echaron de la reducción o perdió el rumbo...

Él no contesta; sabe que no lo debe hacer.

Entonces el hombre se impacienta porque no soporta el orgullo de los que no lo deben tener y levanta la pierna y sacude su rabia.

Todos ríen y el juego de levantar piernas y sacudirlas se hace general.

Parecen perros a punto de orinar.

El indio aguanta y quiere seguir aguantando.

Entonces el hombre que levantó la pierna primero le pregunta si las indias de allá no son suficientes, si busca una mejor, pero la que está arriba no es para él... debiera saberlo.

El indio levanta la cabeza y vuelve a ser vertical.

No hay lluvia ni siente frío pero tiembla, tiembla y corre y los peldaños caen a su espalda mientras él sube, sube... y llega y patea una puerta y después otra más, y cree reconocer.

Es y no es. No está seguro.

La mira y ella también.

Es como si se miraran a través de un vidrio, no, de vidrios, y son distintos.

Ella se vuelve hacia el hombre que está esperando, que no puede seguir esperando, que no quiere esperar y «menos a una india», grita.

Y ella no espera que el indio se vaya.

Llueve adentro, y el indio espanta las gotas de la cara como si fueran moscas.

Pero las gotas siguen apareciendo y ya nada espanta, sino lastima la piel oscura «porque a veces las ánimas se meten detrás y hay que sacarlas», como dicen las indias que saben por indias y se las escucha por viejas.

Siente que se quema, que ahora sí es fuerte lo que traga, y el grito araña el aire después de pasar por la garganta.

No acierta los peldaños.

El golpe es fuerte pero se levanta y corre, corre como al principio pero dejando atrás el camino que ya había andado.

Allá se encienden fogatas que esperan el regreso.

Han durado toda la noche, solamente la noche, para después apagarse.

Las indias viejas escarban las cenizas calientes pero no hay mensaje, y por indias sa ben y por viejas lloran al indio que no va a volver...

Chonga

Está sentada. No da la impresión de ser una estatua, pero lo parece. Tiene el tiempo estacionado en los gestos endurecidos por el uso.

Algunos dicen que no ve, que los ojos se le han dado vuelta para adentro. Otros, que ha perdido el deseo, de ahí ese mirar largo que traspasa cualquier obstáculo como si estuvieran en una carrera buscando el final.

Afirman que hay que irse con cuidado con ella, porque eso de no ver no lo tienen muy claro o seguro, pues de todo es testigo y sabe lo que ocurre o va a suceder con ese margen que sé deja «por la probabilidad», como ella misma dice entre bocanadas blancas de cigarros negros que tienen que ser sobados en la pantorrilla, aprendido por imitación, ida y vuelta, ida y vuelta, hasta que se forman como le gustan, ni tan gruesos ni tan delgados, más bien un poco anchos en el centro para que el zumo salga de ahí mismo porque sólo así es bueno.

El cabello lo tiene cubierto. No es un turbante. Sólo un paño, un triángulo que lo aplasta, y tiene varios de distintos colores para hacer juego con el pensamiento «porque a veces depende de eso», dice.

Rara vez sonríe.

Dicen que sabe hacerlo pero «lo que se ahorra más se valora», suele murmurar, siempre con el cigarro entre los dientes, o al revés, moviéndolo, arrastrando la nariz en ese juego que casi los junta, haciendo temblar la piel de pavo de la garganta.

La llaman Chonga, pero tiene otro nombre heredado de su madre que también era Chonga, pero éste no les pareció bien a los del otro lado del mundo, los que saltaron a tierra con bandera en mano, con la novedad de que los habían descubierto, como si no hubieran existido de mucho antes.

Pero la mujer no da vuelta la cabeza ni parece escuchar cuando la llaman de otra manera porque, para contestar, «debe sentirlo».

Dice cosas extrañas cuando, en vez de fumar, masca el tabaco y lanza lejos escupitajos de distintos tamaños y formas que marcan el suelo con verdaderos dibujos, como de noche de San Juan, y los niños y jóvenes se juntan a deletrear los mensajes de la mujer porque esa es su forma de hablar cuando quiere hacerlo.

Se ha ganado el derecho con doce hijos y quien sabe cuántos nietos, porque de éstos no tiene porqué llevar cuenta, doce hijos hechos con quienes quiso pues para eso tenía aún buenos ojos.

Los hijos la fueron haciendo vieja con esa forma de crecer tan apresurada.

Paría donde le tocaba en suerte, casi siempre en medio de plantas altas como un animal más del campo, y muchas veces creyó que en verdad no había diferencia.

No supo de dolores ni cuidados, quizás porque era tan ancha como sus cigarros o mascaba fuerte olvidando el dolor.

Eso sí, fue perdiendo los dientes, no todos, alguno que otro. «Por los espacios se ventila, para adentro y para afuera», sonríe, achatándose como esos cacharros que tratan de imitarla.

Chonga pasa mucho tiempo sentada frente a su casa que ya no es choza.

Es para que todos la vean y cuenten después la historia que no la escriben porque para eso está el recuerdo.

Ella sabe que le ha llegado el momento y no le molestan las miradas. Más bien ayuda con otras, cargadas de señales que deben ser aprendidas de a poco.

Al anochecer la guardan para que no le afecte el sereno.

Los días comienzan con ella como si fuera una orden muda, pasando por delante de su control, sin pestañeo.

«Estoy cansada», dijo a media tarde de un día igual a los demás.

Y también fue orden y empezó el trajín para que encontrara descanso.

Talaron los árboles más añosos y dejaron los troncos a su lado y se fueron secando.

Ella dirigió después el corte para que los ángulos calzaran y no estuvieran molestándola.

Palpó la superficie, llevando luego la mano a la nariz para sentir el aroma.

La madera estaba a punto.

Entonces se puso a llorar «para lavar el alma», dijo.

Lloró hasta que estuvo lista, y se dio tiempo para repartir sus cosas y separar algunas para ella y no sentirse extraña en ese comienzo que no conoce.

Las despedidas duraron varios días.

Pusieron en su mano pequeños papeles con recados para los que la estaban aguardando.

Cuando pidió una manta supieron que el calor se le estaba yendo, y la dejaron sola porque debía acostumbrarse.

La llevaron en andas para dejarla en medio de esos arbustos donde antes había parido. «Ahí quedará hasta que la vengan a buscar», como dicen los de su pueblo cuando alguien como ella se pone a parir, «y su cuerpo pueda ser devuelto a la tierra».

Hace tiempo que Chonga ha perdido su puesto de vigilancia.

El pueblo se ha vuelto un acontecer extraño.

En balde ella espera que alguien nazca para que pueda morir del todo.

No sucede.

Empiezan a culparla de lo que está ocurriendo y la impaciencia cava un hoyo profundo y allí la dejan caer para que la mala suerte termine.

Pero no es eso.

Deben ser esos visitantes extraños que traían papeles que llaman órdenes y se llevaron a los jóvenes, sólo los hombres, por varios días, para devolverlos después sin que pudieran decir lo que había pasado.

Eso debe ser, pero los jóvenes no hablan de puro miedo «porque algo más grave les puede pasar», les dijeron.

Fueron muriendo los viejos y los otros no fueron capaces de hacer parir a sus mujeres después de esa ausencia obligada, y no fue una plaga, no, sólo la fuerza y voluntad de los otros.

Hasta que ellos también se cubrieron de años y dejaron ese pueblo que habían tenido.

No se ha hablado más de ese pueblo. Tampoco quedó su historia en los registros, porque también desapareció la memoria.

Algunos afirman que nunca existió.

Otros dicen que conocieron a Chonga, pero no encuentran quien los crea. Ciertas noches, sin embargo, su figura aparece sentada en la misma forma de tiempo detenido que tuvo.

Da la impresión de ser una estatua, pero nadie se atreve a acercarse, por las dudas, en ese vaivén de ánimas y sueños que arrastra otros nombres cuando los significados no son suficientes para explicar.

Antes del anochecer murió Regúnega

Regúnega murió a las cinco de la tarde del 30 de diciembre del año que no llegó a terminar.

Dejó varios cheques firmados, consumidos con anterioridad, que sí alcanzaron el último día, venciendo también por una falta de voluntad ante tantas exigencias.

Las lenguas quedaron hinchadas de frases que hubieran querido sacudir, pero «todos los muertos son buenos», recordaron, sin querer adentrarse en terrenos desconocidos, repitiendo la frase para calmar la rabia.

Se llevó la inocencia como única posesión crónica.

Con su cara de aparecido sin derecho de llave o de piso, queriendo ocultar el hecho de estar ocupando un pedazo de tierra, era una excusa con forma humana, buscando constantemente el perdón por tamaño atrevimiento, con esa actitud de flor mustia.

Se le había pegado una sonrisa, o no lloró al nacer, o quien sabe qué pasó con Regúnega en los años anteriores a aquellos en que empezó a aparecer de puerta en puerta con un muestrario de casimires importados, convenciendo con su acento español que mucha veces quedaba atrapado en «zetas» largas, mayúsculas en su pronunciación.

No se le conocía familia.

«La familia se hace caminando», decía.

Eran épocas en que la inmigración era una marea alta que dejaba un buen puñado de gente al retirarse, por lo general gente de bien en busca de un mejor pasar, en un pasar que a veces resultaba permanente.

Eso no se sabía con anticipación, y tampoco era de preocupar pues siempre se encontraba algún barco con la proa vuelta hacia otros lugares, y el nombre del lugar dejaba de ser importante por la misma razón.

Tocar puerto era el inicio de aventuras buscadas con intención o sin ella.

Cuanto más primitivo el medio de transporte, más fuerte empujaba el deseo de hurgar lugares hasta hacer el hoyo adecuado, formando casa como cualquier animal con sentido de supervivencia.

Regúnega no tenía gran cosa que perder.

Se lo pasaron de mano en mano, algunas más suaves que otras, cuando murió su madre.

Quedó con el apellido como única herencia, sin gran valor por ser de madre.

Su padre no se dio por enterado del nacimiento, perdiéndose en algún lado, «porque es muy fácil endilgarle un hijo a uno, y seré padre cuando a mí se me ocurra!»

Así que fue arrastrando esa actitud de estar por error donde estuviera.

El último puerto que pisó, lo hizo con una firmeza que ni él mismo conocía.

Alguien puso en sus manos el muestrario de casimires y se vio de pronto alabando las bondades de las telas, con ese sonido que convencía, ayudado por la cara de ojos desbordantes y caídos.

No tuvo conciencia de la sucesión de días, ni de lo que agrupa los días cuando se hacen demasiados.

Se dejaba llevar por lo cotidiano, observando a la gente para adentrarse, queriendo formar parte y, al final, seguir siendo extranjero.

Todo su comportamiento era explicado con frases que parecían hechas para la ocasión, con el sombrero a mano para cubrirse o descubrirse, saludando con el respeto en la punta de los dedos, en la expresión...

A Cristaldo lo conoció en un levantar de ojos, o un estirar de brazos ofreciendo el muestrario. Cristaldo, jefe de compras, palpó los casimires afirmando con la cabeza, con el tacto, sin dejar de mirarlo, haciendo una masa del sentimiento de Regúnega...

Fue una venta silenciosa, una de sus mejores ventas. Fue también el choque inevitable, la extensión que encuentra término, un término de comienzo a fin.

Pero Cristaldo era de otra cepa.

No sabía de cruces de océanos ni de brazadas para alcanzar orillas, siempre parado viendo pasar calles, porque tampoco era capaz de recorrerlas...

Llegó Regúnega con su aire de aceptarlo todo, una afirmación de cabeza a pies, y Cristaldo lo supo, lo caló sin moverse de su sitio, como era su costumbre y la de los demás que formaron esa costumbre.

Regúnega fue cayendo en la relación, atrapado sin vuelta y vuelto a atrapar, una trampa a la que llegó porque supo antes que en algún momento debía llegar. Se volvió cada vez más pequeño, más sumiso, más entregado, y Cristaldo lo fue entrenando en esa costumbre suya de poner el pie sobre lo que estaba caído, siempre sin esfuerzo, sin molestarse...

No tardó Regúnega en tener dificultades con la lengua, tropezando con ella, enredándose en ese engranaje que había dominado para luchar con el inicio de un tartamudeo...

Fue calzando una equivocación tras otra, hasta colmar su propia tolerancia. Desencadenó una rabia contra sí mismo, unas ganas de olvidar todo, hasta su propio nombre largo, cansado de repetirlo para que lo entendieran y siguiera siendo mal escrito y pronunciado.

Tanta carga tenía que reventar.

Duró lo que alcanzó a durar Regúnega, el acabado en su origen, terminando sin reclamo, sin que lo reclamaran, anónimo incurable, en esa soledad de dependencia en la que lo mantenía Cristaldo para hacerse necesario, imprescindible, consumiéndolo en presente y a plazo, a corto plazo...

Regúnega llevaba el miedo de morir de noche, de pasar el umbral sombrío en sombras, de entrar en la noche con ella, de atravesarla en su totalidad.

Quizás por eso lo hizo a las cinco de la tarde, antes de terminar el año, para no sentir más peso que el que ya sentía.

Cristaldo quedó sin hilos que estirar, sólo telas en un medir que iba perdiendo fuerzas, ganas, centímetros, un lento, lento acabar...

La cara afilada fue tiñéndose de distintos colores hasta alcanzar el tono justo de término merecido, desapareciendo sin posibilidad de elegir horario, bien entrada la noche, cuando no hay escapatoria, cuando la salida se cierra de un portazo, cuando los lobos aúllan buscando presa...

Suburbios sin alma

Eran suburbios sin alma, donde algunas casas parecían espectros, sobre todo en esos días tediosos, arrastrados por calles de polvareda eterna, días que no tenían fecha o las fechas no contaban, todos parejos, con esa igualdad que no provoca pestañeos o sorpresas.

Nadie sabía cómo se formó el pueblo.

El primero en llegar lo encontró ahí nomás, parado por gracia de quien sabe qué milagro.

No se preocuparon de llevar un diario de vida para que el pueblo tuviera historia.

Hay una vieja sentada frente a la casa.

Dicen que alguna vez fue joven, pero no hay quien quiera atestiguarlo.

Parece haber sido siempre así, encorvada por algún peso que sigue llevando.

También dicen que perdió el habla aquella noche que debió ser de regocijo.

No se respetó la ley de tradición, la que obliga a dudar del que llega sin ser llamado. Apareció sin antecedentes, sin que se lo conozca de nacimiento, que es la única forma de conocer bien.

Hilario se crió con ella, a su lado, recordándole día a día lo que pasó sin querer, sin buscarlo, traído por vientos malignos.

Termina la fiesta.

Charo tiene que olvidar remilgos.

Está casada.

Pronto se irán los invitados y quedará en esa pieza suya con el desconocido que llegó con insistencia y maneras de afuera, y ella fue cediendo hasta perder toda voluntad.

El hombre parece salido de un cuento y Charo tiene la cabeza llena de palabras leídas en esos mismos libros, palabras que él repite, recoge, las lanza, las envuelve, y ella es joven después de todo.

Nacimientos, matrimonios y muertes quedan escritos en la memoria de la hacienda, en los encierros de familia ilustre.

El silencio hace ruidos, ruidos de campo abierto, de ciclo cerrado por descanso.

La familia se retira.

Los recién casados también.

Charo lleva la cabeza baja para que no trascienda el miedo, para que no se note.

Espera sin saber lo que debe esperar.

Sólo le han dicho que espere.

Y él se acerca, y ella está ahí esperando, ojos abiertos esperando, corazón revuelto esperando, temblor extraño esperando...

Entonces los gritos erizan el aire, gritos de aparceros, de la peonada, gritos fuertes de gente endurecida de faena, de jornadas extensas.

Y se marcan herraduras en la tierra, herraduras de quizás cuántos caballos, unas al lado de otras, y «son cuatreros», se escucha, «son ladrones».

La deja el hombre de espera entera, de blanco entera...

Toma el arma y parte.

La noche se abre en la puerta, una puerta estrecha, de costado, y un ladrón la llena entera, con cuerpo grande de fuerza bruta que no sabe de cabezas bajas o traje blanco.

Hay muchos gritos de hombre, relinchos de fieras, corridas sin dirección para que el grito de Charo se escuche.

La espera se quiebra.

Las marcas de herraduras enfilan hacia otras tierras.

Los peones se han dado cuenta, por esa manía de ojos demasiado alertas.

A la vieja Consuelo le llora la rabia, le llora su niña.

Entonces traen bebidas, mucha bebida, porque «hay que seguir festejando», festejando la boda, festejando la huida.

Y emborrachan al hombre, al extranjero, para tapar a Charo, para calmarla, para que nadie se entere.

El hombre se duerme hasta el día siguiente.

Despierta sin recuerdo, hecho un nudo de sospecha.

Pasea el cuerpo agarrotado, mira hacia cualquier parte para evitar un tropiezo de ojos.

Revienta el rebenque en el suelo. Levanta polvo.

Quisieron encerrar lo sucedido dentro de los muros de la hacienda, como cualquier otro acontecer, acallando voces, hablando en susurros, diciendo lo necesario...

Pero fueron llevados por resentimientos de peones de paso, gente sin pasado, hasta alcanzar el centro del pueblo mismo.

Se dejó de hablar cuando el cansancio entumeció el hecho.

Se siguió hablando de cosas extrañas, de demonios resucitados, de revancha de algún muerto no bien muerto.

Dio mucho que hablar el «niño estirado», como lo llamaron por esos ojos huidizos de indio, nada de rubio como Charo o el esposo.

La mandaron, como la costumbre dicta, a ese lugar abandonado que ni siquiera es pueblo, a otra espera, para tranquilizar las lenguas,

Llevó a Hilario consigo para no dejar huella.

El hombre, el extranjero, quizás volvió a lo suyo, a engancharse en su propio camino.

Charo no regresó a la hacienda.

Se ha vuelto un poco india y ya no quiere bajar la cabeza.

A veces cree escuchar las sirenas que suenan como anuncio de término de guerra, que la llaman desde adentro, desde esas profundidades donde se acumulan vacíos y forman cadáveres solitarios.

Pero son las mismas voces que viene escuchando, susurros inentendibles, y las silencia con un temblor de cuerpo porque no cree que borren así no más esa inocencia de la que la culpan.

Cosa de espejos

El algodón de dulce tenía puntos más oscuros en algunas partes. Comerlo directamente dejaba una estela inalcanzable para la lengua.

Con el pulgar y el índice, en forma elegante, iba sacando pedazos de esos hilos azucarados que se deshacían al contacto con el paladar. Circo y algodón de dulce eran una sola cosa.

Parecían ejercer, el uno en el otro, una de esas atracciones que culminan con la relación legalizada.

El hombre caminaba rápido, quizás mirando hacia atrás.

Sentí el golpe en la espalda, sus dos manos buscando apoyo en mis hombros.

El algodón de dulce cayó sobre la tierra, rodando sin posibilidad de rescate.

Quedé con gusto insuficiente y el agua se me hizo boca.

El hombre se disculpó y siguió corriendo.

Entré a la galería de espejos sin poder alejarlo de mi mente.

Eran manos ansiosas, de miedo las suyas.

No pude reír ante mi imagen repetida en distintas formas de duendes.

De pronto estaba ahí, sus manos en mis hombros igual que afuera. Esta vez pedían.

Dándome vuelta lo abracé.

No sé porqué lo hice.

Entraron dos hombres más, buscando.

Se fueron del mismo modo.

Deshice el abrazo. «Gracias», dijo.

Yo estaba sola, por esas circunstancias necesariamente inexplicables. Iba caminando como se hace en el terreno del circo, sacudiendo de cuando en cuando los pies para dejar caer los granos de tierra, en especial esos que buscan el escondite entre los dedos.

Creo que fui al circo por el algodón de dulce. Siempre me dio un poco de pena ese mundo extraño de caras y animales pintados, de hombres muy grandes o muy reducidos, de mujeres que se convierten en bestias ante nosotros o aparecen ocultas bajo frondosa barba.

Dentro de la pena había un miedo, un miedo atractivo de estar y no estar, de saber que se puede dejar de estar con un sólo impulso de relación susto-corrida, como suele suceder.

Me estaba ocurriendo lo de siempre, desatando esa imaginación que me había dado más de un problema.

Y de pronto ese hombre extraño, del que uno toma partido, se convierte en cómplice porque es perseguido, y ser perseguido es tener miedo en todas partes, adentro y afuera, aquí o allá.

Entonces me puse a buscarlo, pero había tanta gente, gente sin prisa que se molesta por el apuro de uno porque no es el lugar, y las gordas del circo no están ya actuando parece, sino que ocupan pesadamente el espacio lento, y es como correr hacia atrás, una sensación rara, pero parece que la extraña soy yo y empiezo a atropellar ya sin «permiso, por favor», y corro, corro buscando al hombre que siguen, y de pronto un sinfín de dedos se levanta, acusa, señala, o es un signo de los que no son perseguidos, y los dos hombres, los que persiguen, se forman detrás de mí y siento lo que debió sentir el hombre que apoyó sus manos en mis hombros, el mismo que abracé seguramente, y busco de nuevo la galería de espejos, por si acaso, pero no la encuentro.

Preguntando, preguntando indago, pero a quien se le va a ocurrir contestar preguntando, corriendo en medio de mamás que atajan a sus hijos «porque debe ser un loco, los hay en todas partes, este es un lugar de esparcimiento, cuidado con los niños, con él», cuando me enfrento con los buscados espejos y entro, por que debe estar ahí, debemos ayudarnos, lo encuentro al fondo, bien al fondo de uno de ellos, atravieso el laberinto que forma un cuadrado dentro del otro y caigo a lo ancho y a lo largo con pedazos de cuerpo reflejados en el espejo roto.

«Era un hombre», escucho por alguno de esos pedazos que aún palpitan.

Por un resto de ojo alcanzo a ver una mujer, y recuerdo un abrazo antes de...

Teletón

Murió con el corazón en la mano, o la mano en el corazón. Nunca están muy claras estas cosas; además, como en matemáticas, algunas veces no importa el orden.

El asunto de la rehabilitación, de máquinas extrañas incorporadas a las partes deficientes del cuerpo, vistas en la plenitud de 26'' en la pantalla, lo tenían con la «idea parada en la mente». No le sacaban el sueño pero se le iban enroscando en pesadillas que hacían caer gotas gruesas y algo aceitosas desde el cabello hasta el extremo que podría llamarse sur o fin del cuerpo, acumuladas de preferencia en los ojos, formando un lago salino, y que lo impulsaban de pronto como resorte con un jadeo entrado en carnes y, apoyado en la cama, iba fijando los ojos hasta que alguna imagen aparecía entera. Entonces, abandonando el apoyo, bajaba las piernas presionadas por el vientre.

En la ducha, las manos debían preocuparse de los pliegues y los dedos, acostumbrados a la búsqueda, deshacían con el jabón esos residuos blanquecinos o grisáceos que habitan las regiones ocultas y producen en el olfato un adelanto de la descomposición irremediable a la que se está condenado.

Pero Medardo era cuidadoso en ese sentido. Era otra su preocupación, la de las redondeces combatidas con la derrota inicial que iba disminuyendo su sentido guerrero.

La verdad es que estaba cansándose de esa lucha desigual, siempre él contra él, con rabia, sí, pero sin llegar al enfrentamiento cara a cara con algún contrincante.

El espejo algunas veces despertaba ese «toro dormido», como decía, y sin necesidad de arma alguna, sólo con los puños, lo dejaba listo para ser reemplazado.

Eran sus mejores batallas, sin necesidad de que lo vieran con esos trozos enormes de grasa columpiándose, guardando a ojos ajenos su propia repugnancia.

Había esperado el momento durante meses, desde que el primer anuncio generalizó lágrimas y derritió el sentimiento, desde el desfile en la pantalla de malformaciones que llevan un ojo a alguna esquina nunca observada de la habitación, mientras el otro, entre quiere y no quiere, seguía observando, desde que cifras sin fin titilaron aumentando la esperanza, cambiando electrónicamente la numeración hasta alcanzar el tope ambicioso que era rubricado con un grito ensordecedor, platillos y timbales.

Medardo siguió el anuncio como la vez anterior y verdaderamente sintió, sentado frente al aparato, echando a la boca manos enteras de engaños crujientes, el dolor de la falta.

Llegaba al punto de no poder mover una pierna durante días, o caminar con un brazo pegado al cuerpo, supuestamente paralizado, o hacer movimientos de muñeco incompleto mientras olas grotescas de grasa seguían un curso casi independiente.

Tuvo ganas de presentarse y pedir ayuda. Pero estaba eso de la risa, ese serrucho de distintos filos... Y también el nombre, Medardo, que había que pronunciarlo con la boca llena, nombre gordo quizás dejado por alguien como él, recogido de la bolsa de desperdicios, descuido de algún golpe de voz...

Fue preparando el momento, atento a la fecha, juntando lo necesario, recorriendo lugares conocidos donde lo conocían. Con todo el largo de los brazos llegó al extremo del cansancio, en ese arrebato alocado que dejó estantes y más estantes vacíos.

Desocupaban a toda prisa una caja para que pudiera pasar la caravana de carros cargados tanto como su cuerpo. Dejó de trabajar cuando la imagen que le daba el espejo fue tan grotesca que ni siquiera pudo romperlo..., cuando los marcos de las puertas le impidieron el paso, cuando el ascensor tembló con su sola presencia...

Entonces estuvo listo.

Juntó dos sillas para sentar sus mitades y en otras, a distancia de medio brazo, puso lo que llamó «arsenal».

La pantalla se iluminó y el sonido organizado fue saliendo, como si las mismas palabras lo liberaran. Una cifra muy alta para ser comienzo apareció en el tablero por gracia de un nombre invisible que fue largamente aplaudido. Siguieron otras, quizás por imitación o contagio, como se le dio por pensar a Medardo en ese lapso prestado a la masticación. Pero él era más rápido que esos aparatos que hacían saltar números hasta por fin dejarlos quietos. Cuanto más altos, más se movían sus manos, buscando sin mirar, solamente palpando para atravesar con rapidez el aire y llegar a esa trituradora en forma de boca. Dejó de pensar. Sólo importaba la rapidez.

Había encontrado un contrincante que no reía ni lo miraba.

Era un guiñar de ojos o de números, no estaba seguro, un asentir externo de su proceder, una confirmación.

Medardo iba cayendo en una euforia en aumento, igual que las cifras. Pero tenía que seguir apurándose. Ahora sí que no permitiría que lo vencieran. Agregó el otro brazo y ambos chocaban entre sí en esa lucha por alcanzar los alimentos, hasta que funcionaron en forma paralela y todo llegó doble a la boca trituradora.

Entonces los brazos resultaron excesivamente veloces para la boca y algunas cosas, que no lograron ser introducidas, empezaron a caer. Le agarró un cansancio de boca. Medardo, desesperado, viendo aumentar los números, presionó con una mano los alimentos en ese laberinto atascado, pero no hubo caso. Hurgó con los dedos la garganta para despejarla, al tiempo que una avalancha con fuerza de volcán activo resbalaba por el cuerpo, alcanzando muebles y paredes, repartiendo la abundancia por igual en el techo y la pantalla. Los números siguieron danzando en forma siempre ascendente, pero Medardo ya no siguió preocupándose del adversario.

Sus ojos fijos siguieron llorando trozos de esos «engaños crujientes», hasta que el aparato quedó en silencio.

Estamos todos bien

Esta mañana llegaron para llevárselo. Él no opuso resistencia. Como si lo hubiera estado esperando. Sólo dirigió las manos al cuello de la camisa para subírselo. El médico le había dicho que evitara los golpes de aire, que se cuidara para no dar más trabajo a los pulmones cansados.

«El aire nada tiene que ver con el cigarrillo», pensó encendiendo uno. «Es un compañero fiel», siguió pensando, «cuando traiciona lo hace al final, y ya no importa tanto».

La bufanda que tejía Idalia siempre quedaba a medio hacer. Bastaba que se le corriera un punto y las manos nerviosas trataran de volverlo a enganchar para que se perdiera irremediablemente, y con eso las ganas de terminarla.

Había comenzado varias, de distintos colores. «Bufandas de medio cuello», las llamaba Hernán.

Era como todo lo que Idalia comenzaba, con gran entusiasmo, como si toda su vida no hubiera estado esperando más que eso.

El entusiasmo iba diluyéndose con el aburrimiento hasta que volvía a encontrar otro «horizonte», como decía.

Se rodeaba de una atmósfera de gran concentración, mirando el techo con los ojos entornados, buscando en su superficie el nudo o quizás el porqué de sus pasiones interrumpidas.

«Está errada en la dirección», decía Hernán.

Él miraba derecho, hacia el fondo, bajando de repente la cabeza para equilibrar la angustia, porque tampoco en el fondo podía encontrar gran cosa. A veces otros ojos desconocían su mirada.

La llamada llegó de improviso. Alguien se preocupaba.

«Estamos todos bien», dijo, porque no se le ocurrió otra cosa. Después colgó el teléfono y se sentó en una silla.

Miro la cama deshecha, los papeles tapizando la pared, papeles con anuncios, invitaciones, programas.

Se miró a sí mismo.

Tenía la ropa tan gastada como los pulmones.

Hasta las ganas estaban cansadas o remendadas por acumulación de deseos no satisfechos.

Un olor indeterminado remeció las entradas de la nariz. «Se vuelve un tic incontrolable», piensa. «Para que no moleste, la costumbre debe estar muy arraigada».

La verdad es que no recuerda en qué momento empezó a temblarle la nariz.

Dicen que es posible neutralizar olores viejos con nuevos.

«Sólo con la imaginación...»

«¿Qué?», pregunta Idalia.

«Es un problema personal», contesta Hernán.

«Por eso no podemos llegar a una verdadera relación», dice ella. «Todo lo haces personal».

Hernán se acerca a la ventana, una ventana de juguete sobre un pasillo oscuro, con manchas movedizas de contornos desiguales que se escabullen como comidos por fantasmas.

Recordó su deseo de convertirse en pirata, pero bien vestido y perfumado. «Pirata de medida y por encargo», decía su madre.

Un sombrero de otras épocas, con plumas y cosas raras encontrado en un rincón del ropero, sirvió sus propósitos en tierra.

Recién a los veinte años conoció el mar.

Parado en la playa, con su costumbre de mirar hacia el fondo, no llegó a ver ninguno de los barcos que podían hacerle juego al sombrero de plumas.

Además, para entonces ya había olvidado su deseo de ser pirata.

El mar sí era como se lo imaginaba, y también el horizonte, pegado a la parte tranquila del mar, con un espacio entre medio, como un escondite de donde una luna siempre bien dispuesta era izada al atardecer.

«No quisiste tener hijos», le dice ella. Más bien tira la frase, desafiando una respuesta.

«Te hubieras quedado en la mitad del intento», contesta Hernán.

Se preguntó porqué lo habían llamado. Intuyó lo que iba a pasar. Los demás ya lo sabían.

Era extraño. Un laberinto de ideas en vez de mente, un laberinto con la salida obstruida.

Tuvo la sensación de que los fuertes latidos en la nuca terminarían por hacer explotar la cabeza.

No sucedió.

Poco a poco las ideas desandaron el laberinto. Salieron atropelladas formando un claro.

Pudo pensar y se sintió solo.

Era una soledad ajena, engañosa, pegada a la razón, y llegaba de adentro.

Idalia retorna el tejido. Se levanta y trata de medir el cuello de Hernán con lo que tiene listo. «Deja ya con eso».

«Dicen que para sentir la vida hay que experimentar el dolor y ver sangre». Dicen.

El ruido de un avión estiró su mirada.

«Los aviones no me motivan como los pájaros», murmura, «aunque los pájaros no me llevan a parte alguna».

Apoya la cabeza en la ventana.

El teléfono no volvió a sonar.

Así esperó la mañana.

Es mejor que acostarse en el catre que guardaba la memoria de la misma sábana en varios meses.

«No te ha quedado bien el almidón», reprende su madre a María, «resisten mejor el calor con más apresto».

El olor del almidón levemente quemado baja por la escalera, igual que el de las tostadas del desayuno, pero en sentido contrario.

Buscando la cama de Hernán, se le meten en lo profundo de la nariz. Pero no es de ese tiempo el tic que la mueve.

«De olores y sabores también puede formarse el historial de un hombre», sueña para los demás. «Es una lástima que no den un diploma que lo certifique».

Idalia lo mira pero no lo ve. Tampoco se da cuenta que le sudan los ojos.

«Prende la luz», indica desde donde está sentada. Hernán se sobresalta. La prende. Aún así todo se ve igual de negro.

Le gustaría que volviera a sonar el teléfono, tener la sensación de que algo está sucediendo, porque alguien así lo quiere.

«Terminé otra corrida», comenta Idalia.

Le molestan los años cargados en ese recipiente llamado cuerpo.

El tiempo entra sin permiso y se acomoda a su voluntad y para siempre.

Eso no importa demasiado si la curiosidad sigue prendiendo como vacuna necesaria contra ciertas enfermedades.

Se mira el brazo y recoge el borde de la camisa de manga corta.

Ahí está todavía la marca, un hoyo cavado en forma diferente en brazos distintos.

Siente el olor del alcanfor colgado del cuello dentro de una bolsita hecha para el efecto, que iba languideciendo a medida que se evaporaba el alcanfor.

Lo usaban como amuleto, seguramente.

Pensar que mantenía a raya la parálisis infantil, era infantil...

Y todos la llevaban, ricos y pobres, porque la ignorancia estaba generalizada.

A pesar del alcanfor, agarró la enfermedad, y una pierna se le adelgazó y la diferencia era notoria.

El pantalón largo cubrió la diferencia, pero no pudo ocultar la cojera. Y la timidez y la inseguridad lo acercaron a Idalia. Como si con el resto bueno que le quedaba no hubiera podido conseguir algo mejor.

Cuando se dio cuenta ya estaba metido en eso de las bufandas, y se dejó estar.

Pasó un tiempo yendo con ella a bailes de barrio, llevando un ritmo propio con la pierna coja. Quizás hubiera sido más saludable. No pudo resistir lo otro, esas ganas de arreglar el mundo gritando consignas prohibidas.

Casi llegaron a dejarle coja la otra pierna.

Ahora contesta «estamos todos bien», como si se tratara de un código. No lo es.

Solamente una forma de hablar. Eso sí, habría que cambiarle el tiempo...

Oculta el cuerpo encogido en un rincón.

Le duele la pierna. Es su forma de anunciar cambios, aunque hasta ahora se han relacionado con el ambiente.

No sabe si es temor o rabia lo que rezuma su sentir, o una mezcla con otros agregados que dificultan el balance, un conjunto de «sis» y «nos» que le gustaría insertar en lugares y momentos.

No se dio cuenta que el cigarrillo se le había apagado en el trayecto.

Era el último que le quedaba.

Al bajar del furgón se lo sacó de la boca y lo guardó en el bolsillo.

Con la lengua recorrió el paladar para seguir saboreando el gusto. No quedaba gran cosa...

«Cuando salgas habrá cambiado la moda», le dice uno de los que fueron a buscarlo.

Hernán no lo escucha.

No recuerda haberse despedido de Idalia.

Además, despedirse para no volver a encontrarse...

Mira intensamente a lo lejos, en su intento acostumbrado de atraer la distancia.

♦ Fantasmas perfectos

|

«Cuando molestan los sueños, no queda más que despertar.» |

Como mi tía Eloísa

(Decía mi amigo Luis Carlos)

«Sea macha, como mi tía Eloísa».

Así me decía allá, hacia fines del 65, cuando tuve el accidente del que no me di cuenta hasta sentir brazos extraños a mi alrededor y la idea de que algo estaba ocurriendo, sin saber precisamente qué.

No sé tampoco si ya estaba, a esa edad, en proceso de decepción, pero si lo estaba, el hombre extraño al que dejé mi estela roja en todo el asiento trasero, un taxista, detuvo el proceso evitando que me vaciara entera por la herida de la frente.

Algunas cosas se diluyen, otras se aclaran con ese largavista que es la distancia.

Varios días después, cuando el peligro fue reemplazado por la angustia del testimonio impreso en mi cara, apareció el mismo hombre, no para que lo retribuyeran, no, sino por una simple e increíble razón: enterarse de mi salud.

Fue inútil insistir en compensarlo de algún modo.

Después, no lo vi más.

Siguieron días de altibajos, nublados y con sol, como podría decirse, en medio de la no aceptación del hecho.

Y todos se volvieron malos, en una igualdad que no admitía vueltas.

Querían ayudarme, con voluntad, con ganas, con todo.

Y estaba el amigo Eusebio, el propietario de la tía Eloísa, y ella, mi mejor amiga, mi gran amiga, que también echaba mano a la tía por aproximación, y dale que me daba unos vasos altos con leche y huevos batidos y él, Eusebio, haciendo chistes y yo sin poder reír con esa costura vertical, u oblicua más bien, que cruzaba toda la cara.

Pedía un espejo como si el encuentro conmigo misma lo iba a conseguir a través del vidrio azogado.

Un desdoblamiento, repetido varias veces, mantenía separados distintos cuerpos que eran míos. Era cuestión de extender la mano y superponerlos para volver a sentirme. Pero no lo quería.

La tía Eloísa iba adquiriendo cada vez mayor cuerpo y la podía ver sin gran esfuerzo, ajustada a las características que me daba Eusebio.

Vivía en el campo, con su forma propia de hacerlo, cultivando lo necesario y comiendo sólo lo cultivado y necesario.

No sé que edad tendría, porque Eusebio no me lo dijo.

Apareció una hermana, eso sí, más o menos parecida a Eloísa, tan fantástica como ella, llamada Clementina.

Juntas compartían cada día el silencio de horas en huecos distintos de tiempo.

Llegué a interesarme de tal modo en las tías de Eusebio, más en Eloísa que en la otra, por esa decisión fuerte, casi de dirigente, de conseguir lo suyo sólo con sus manos.

Claro que me molestaba que la admiración de mi amigo se centrara en la aproximación de Eloísa al otro sexo. No en balde insistía en eso de macha.

Pero fue teniendo en mí un significado, en ese afán de buscar significados para resolver enigmas, tanto de sustantivos como de sujetos.

Eloísa se convirtió en tema corriente y casi llegaba, en el olvido de la distancia, a querer buscar su opinión sobre algunas cosas.

Hasta el nombre parecía ajustado como sombrero a su cabeza y quizás a su cuerpo.

Pero necesitaba saber más, si era gorda o delgada, aunque con ese nombre tenía que ser delgada, si sus ojos seguían sonriendo, o fueron quedando duros o fijos por necesidad, si era linda o fea, si era románticamente macha acercando extremos como me tentaba la imaginación, si ese pueblo, Melinque, su pueblo, era visible en el mapa.

A Eusebio lo conocía demasiado tiempo, aunque no demasiado.

De muy chico había quedado huérfano de todo, juntando pedazos de calle para formar su propia ciudad.

Cuando se caso con Nené se echó a perder entero, o lo echó a perder ella, llenándolo de tantos mimos como se pueda pensar.

Pero es Eloísa la que no encaja, como quisiera, en ese rompecabezas que me ha armado para olvidar el mío.

Sigo preguntando.

«Ya te lo he contado todo», dice con esa sonrisa que no sé qué dirección lleva.

Pero me falta, me sigue faltando.

Paso noches y noches armando sueños de difuntos, de esos que algunas nanas cuentan a los niños para mantenerlos en vereda.

Son difuntos muy especiales, pintados en exceso, resonando el esqueleto en una comparsa que se aleja.

En el sueño, uno de ellos se da vuelta y ríe, ríe y saluda. La reconozco.

Pero no es la Eloísa que quiero, y despierto con ese sudor propio del miedo.

Me doy cuenta que se vuelve una verdadera obsesión.

He dejado de pensar en otras cosas para darle todo el lugar a ella.

Me vienen a la memoria esos terrores nocturnos a los que poníamos nombres para hacerlos más terribles, y leyendas de aquellos campos extensos y solitarios, muy cercanos a la ciudad, donde decían (y cómo no creerlo) que penaban las «poras», esos fantasmas heredados de los indios que deambulan para perturbar conciencias pesadas.

La herida del rostro ha mejorado.

En el colmo de la bondad, después de tres semanas, me alcanzaron un espejo.

Eusebio dice que es el momento.

Me miro y la veo.

Es ella, hasta con la tierra de Melinque en el color del rostro.

Pienso si era ella, pues una mano parece ir cambiando los rasgos.

Me miro y veo distinta, dura, con el surco abierto en el rostro, pero sin tierra.

No entiendo qué pasa.

Doy vuelta el rostro para preguntar, sólo con los ojos, como si fueran grandes signos de interrogación, y él ríe, ríe como sabe hacerlo para desviar lo que quiere o no quiere que se crea, y dice, así no más, como si no tuviera mayor peso, «mi tía Eloísa no existe», y no entiendo porqué se quiebra el espejo.

Memoria de hombre

«El viento aullaba como un lamento del alma», sin horario, castigo quizás arrastrado en el tiempo, sin que el recuerdo lo pueda interrumpir, viento de perro o perro viento, aunque porqué echarle la culpa al pobre animal, por pobre a lo mejor.

El hombre sintió sus pasos altos, anchos, clavados en el pavimento triste, solitario, pavimento de pueblo perdido, perdido en el mapa y alejado de los otros hombres, porque no podían ser iguales a los de ese lugar. En todo hay división, pues lo que sirve para una cosa no lo puede ser para otra, y lo mismo con los hombres, más aún cuando se tiene noticia de ese viento que el mismo viento transporta y no es alfombra, y menos mágica.

El hombre se pregunta qué lo ha llevado a escuchar esos rumores, ese quejarse continuo, sin palabras, como recados escritos en el aire igual a los que los náufragos envuelven en una botella.

Es probable que sea un pueblo náufrago, de esos que ha olvidado el diluvio, pero sin botella alrededor para protegerlo.

Sólo el viento está vivo parece, doliente, enfermo incurable, y grita a su manera para aliviarse.

El misterio, sí, es el misterio el que camina Venancio, pues ese es su nombre.

Recorre el mundo invisible, el que no atrae a los otros, será por esa inclinación a condolerse, será porque ha pertenecido alguna vez a ese pueblo y la división lo ha puesto en otro sitio, porque siempre está esa línea infierno-cielo, blanco o negro, aquí o allá y hombres, claro, hombres que el viento siembra sin preguntar, sin permiso será, por más que Venancio sabe que no hay que sentir o condolerse por que se debilita el cuerpo y uno se vuelve débil y para nada sirve, es peligroso, como un contagio sin cura.

Venancio sigue caminando, se da cuenta que las ventanas miran y ven y todo lo saben en ese lugar o pueblo o quien sabe cómo pueda llamarse. Quiere cruzarlo rápidamente porque el misterio se le ha vuelto miedo, y el hombre siente miedo cuando no puede sentir otra cosa, y también es peligroso.

El viento lo empuja, lo lleva y trae, baila en Venancio y lo hace bailar con esa insistencia del que encuentra por fin una presa después de largo tiempo.

Entonces escucha el aullido helado, verdadero cuchillo de hoja doble, de los que hieren al entrar y al salir, y la pena se le cae a pedazos por todas partes, contra su voluntad, por que no puede ser débil, lo sabe.

Fue esa curiosidad suya de nacimiento, malsana como todo exceso, que incitó su deseo quizás por debilidad o querer sentir que es lo mismo, dicen.

Tenía que haberse cubierto los oídos, como Ulises, para pasar por ese pueblo.

Es un lamento y él está a punto de escucharlo, pero entonces el pueblo se quedará en él, invadiéndolo, y todo estará perdido.

Grita un grito hondo para ahogar el aullido del viento y cerrar esos lamentos de gargantas ocultas, pero es tarde, fue mucha la curiosidad y demasiado el tiempo que se detuvo.

Venancio está ahora detrás de las ventanas, agregando otros ojos que miran, esperando que otro loco llegue a ese lugar, «Desquiciado» lo llaman, o parece llamarse, donde no hay hombres ni perros como creyó, sólo un lamento general de almas arrumbadas, con memoria de hombre que aúlla el viento.

Las medias de la Garbo

Está oscuro. Sombras atrasadas, huidizas, se sientan después de marcar momentáneamente el contorno en la pantalla. La luz de una linterna busca, los lugares se llenan. Algunos pies tropiezan el descuido y el silencio los resalta mientras ojos se desvían impacientes, casi acusadores. Estoy sentada, sufriendo la trama en blanco y negro, alternando la angustia entre pedazos de piel que bordean las uñas y pastillas masticadas con furia que levantan la piel de los otros. Pero no me importa, porque no me doy cuenta. Espero que un beso corte la tensión de las palabras antes de que se suelten aparatosamente y alguna vocal, de esas más fuertes, llegue a alcanzarme; pero no sucede. Siempre he tenido miedo a las vocales. Una vez que se insertan en el lugar adecuado, el daño es irreparable.

El silencio está lleno de caras oscuras, o quizás es al revés.

De pronto se ilumina la pantalla con números que producen zapateos apresurados, hasta que se repone la continuidad.

Estoy sola, en medio de extraños que aumentan la soledad.

Hace frío. Sin embargo no llevo medias. No sé porqué no las llevo.

Una mano se me apoya en el muslo.

Estoy inmersa en los ojos de Armando que mendiga a Greta Garbo, todo porque es la Dama de las Camelias.

La mano, igual que la linterna, busca, investiga, adquiere un vaivén automático, como de mano mecánica.

No me muevo, y pienso qué acertada la mía no haberme puesto medias. De repente, mi habitual inseguridad se equilibra con estos actos impensados. Y recuerdo que estuve a punto de ponérmelas, y había elegido unas gruesas para tapar el vello que ya se estaba haciendo demasiado visible.

La mano sigue moviéndose y hasta adquiere un ritmo.

La última vez que me ocurrió algo parecido me saqué el zapato y el taco desató un «¡ay!» junto con el desaparecimiento de la mano.

Pero una oleada de aire tibio me recorre y me siento bien como para moverme. Más aún, no quiero moverme para no quebrar...

Pero Armando empieza a hablar con el rostro desencajado, porque esa mujer, con la camelia bien marchita, se le está desvaneciendo en los brazos y él le pide que le hable y ella solo dice «Armand», y será distinto porque lo dice en francés y yo también puedo hacerlo, pienso, porque ya me dieron el título.

Y la mano sigue subiendo y subiendo y se detiene en el centro del vientre, y pienso, por qué no subirá más, porque me dijeron que se siente algo especial en esas partes que sobresalen y que las viejas acostumbran llamar «la parte de arriba» porque el decoro impide ponerles nombre, lo que siempre me hizo meditar sobre la composición física de las mujeres, porque también hablan de «la parte de abajo» y pienso, aunque no se porqué pienso tanto, lo simple que es describir a una mujer, más sencillo indudablemente que cualquier mapa que tiene ríos y montañas y tantos nombres que retener.

Entonces ella mueve la cabeza hacia un lado, como una paloma cansada y él, con desesperación pintada de negro alrededor de los ojos, también negros, entierra la cabeza entre encajes y tules pero cuidando muy bien de hacerlo en la «parte de arriba», a pesar de la angustia.

Y siento la mano circular sin ningún miramiento, y pareciera darle igual cualquier zona, y creo que a mí también, a pesar de que no estoy muy segura. Sólo quiero que se apure y termine antes de que se prendan las luces para poder ponerme de nuevo las medias, pero si estaba sin medias, y tengo una confusión de cuerpo y alma, y Armando que no deja de mirarme, y ahora sus ojos se meten en los míos, y encuentro un poco lógico, porque después de todo la otra está dura como piedra, y empiezo a hablar en francés, «Armand, Armand» y me parece ver que Margarita abre los ojos y me tira la camelia justo cuando se prenden las luces y nadie hay a mi lado, y tengo las medias gruesas apretadas en la mano, y no quiero levantarme hasta que hayan salido los demás, porque algo ha sucedido, no sé exactamente qué, y pienso, porque eso no se ha detenido, que esperaré que comience la próxima función para que la oscuridad sólo marque mi contorno y me vuelva sombra.

La araña en el rincón

Era una de esas familias antiguas, por más que no recuerdo si era antigua por tiempo o tradición, o porque fue quedando estancada en las modas o en las costumbres, o sencillamente había nacido así, acomodándose a su antigüedad.

Hasta los muebles les calzaba: muebles perezosos, ancianos, cuidadosamente sacudidos y vueltos a poner en su lugar, porque eso de mantener el lugar era también una costumbre, y la costumbre parece ser respetada, aunque a veces siento que se pegan, cerrando los poros al punto de casi obstruir la respiración.

Las costumbres de esta familia, que no había podido adaptarse a las de otras o no encontró alguna que las tuviera tan bien estructuradas como para compartir el sedimento acumulado en años de mantenimiento, fue disminuyendo a sus miembros, dejando sólo tres en ese caserón de paredes de adobe con la humedad metida en el mismo barro.

Nelda empezaba a quejarse de unos dolores que le recorrían el cuerpo, asegurando que nada tenían que ver con la edad sino con el tiempo y que nadie mejor que ella sabía cuándo el viento sur, cruzando los techos, sacudiría la ciudad entera y únicamente la vela de sebo, derretida y caliente, calmaba en su cuerpo la furia de la naturaleza.

«Los goznes se van oxidando», decía tranquilamente Marciana, lo que la molestaba al punto de producirle ronchas que aparecían primero en los pies e iban subiendo hasta hacerle saltar los ojos, y la tormenta trenzaba las palabras y se decían cosas a las que no estaban acostumbradas, de las que se arrepentían después delante del retablo instalado frente al pasillo en camino al dormitorio.

Era cosa de todos los días, casi una estampa, sentadas en esa sala semioscura, cosiendo como las acostumbraron y que les daba lo suficiente para vivir.

Mercedes era la más callada, la que parecía no tener el derecho total a la palabra, la que desafiando las buenas costumbres tuvo un hijo que no vivía en la misma casa, llamándola «tía» cuando la visitaba.

Apoyada en la muralla de la terraza al final de la tarde, cansados los dedos y los ojos, lo esperaba a pesar de que no iba a verla todos los días, pero eso no era de importancia por que Mercedes, apostada como vigía, fijaba los ojos en el codo de la esquina hasta que la noche empezaba a traicionarla.

Por ser la más joven, Mercedes era la encargada de las compras. Esto le daba ocasión de variar el vocabulario detenido en las enfermedades y recriminaciones.

Nelda, de tanto estar sentada, había desarrollado el trasero en tal forma que, al levantarse para las necesidades impostergables que conducían al baño, con el vestido enganchado en la unión de las nalgas y el torso casi embutido en esa parte, daba la impresión de una gran paleta al revés.

Por falta de ejercicio arrastraba las piernas, y su comodidad o derecho de primogenitura llegaba a extremos de no extender el brazo en la mesa para alcanzar el salero, sino que lo pedía para molestia de Marciana quien inevitablemente contestaba «por lo menos ese ejercicio podrías hacer», para agregar en voz baja pero que se escuche «te estas convirtiendo en piedra». Nelda no respondía pero era más bien «por falta de repercusión», como ella misma afirmaba, aunque de cuando en cuando, después que hubiera pasado un buen rato, «¿qué dijiste?» le salía sin que llegara la respuesta, y quizás tampoco era esperada.

La comunicación se había suspendido por acuerdo tácito, evitando el compromiso, pero era más bien una dejadez de espíritu, una espera paciente de lo que intuían como liberación.

Marciana era la más ágil, la de menos grasa acumulada, la encargada de la limpieza y de la comida, pues hacía mucho tiempo de la muerte de Cirila, la empleada de la familia, quien se había acercado a sus costumbres por convivencia.

No podría decirse que Marciana era experta en limpieza.

Nelda abrió la boca más que lo habitual, dejando escapar acusaciones y ese mal aliento combustible que obligaba a abrir puertas y ventanas, cuando divisó, espantada, la enorme araña en su trabajo paciente de tejer sus hilos.

Las tres estaban tiesas, como esperando el «clic» de la fotografía. «¿Por qué no usaste la escoba larga?» arremetió Nelda. «Siempre tan descuidada, confiando en su cabeza loca y su eterna juventud».

No quisieron tocarla.

«Quizás se enrede en su propia tela», dijo Mercedes nada más que por miedo y, cosa extraña, las otras estuvieron de acuerdo.

Al día siguiente eran dos las tejedoras y a la tarde de ese mismo día tres, y daba la sensación de que irían multiplicándose.

Pero no fue así.

El rincón iba tomando la luz indirecta de la ventana que se abría brevemente para ventilar la pieza, hasta que dejó de ser un rincón oscuro y las telas desprendían rayos, poniendo nerviosas a las hermanas.

La costura empezó a retrasarse y la comida y limpieza corrieron igual suerte.

Ni la costumbre pudo mantenerlas a flote.

Cualquier desavenencia era motivo de peleas violentas, y un día a Nelda se le fue la lengua para adentro, y Marciana y Mercedes tuvieron que aportar toda su fuerza para rescatarla.

Pero Nelda no volvió a ser la misma, aunque la lengua quedó en su lugar pero desaparecieron para siempre las palabras. Sus ojos siguieron recriminando, y sus manos y todo el resto de su cuerpo se volvieron comunicación obscena de represiones acumuladas.

Pasaba el tiempo observando las arañas, hasta que dejó de hacerlo porque los ojos se convirtieron en vidrio el mismo día que encontraron una de las arañas colgada de una pata, ajena al tejido.

Después del entierro, Marciana y Mercedes enfrentaron su tiempo. Fueron cayendo en una especie de renuncia, de apatía, que era más visible en Marciana.

Sacando fuerzas reservadas, Marciana se arrebató, limpiando hasta el bacín de debajo de la cama que ya tenía tanto residuo acumulado como ellas mismas, pero no tan ilustre.

El temor las mantuvo alejadas del rincón, esquivando el lugar, encendiendo en ellas un encono afirmado en la seguridad de que la cosa sería por turno, aumentando un silencio que empezaba a cambiar sus rostros, a deshacerlos, a formar pliegues como de barro reseco a punto de estallar.

Mercedes no tuvo necesidad de mirar la cama de Marciana ni de llegar hasta el rincón para ver a otra araña suspendida del último diseño.

Entonces se armó de valor y, tomando la escoba larga, se lanzó en una lucha frenética con la araña sobrante.

La araña fue agrandándose y adquirió un tamaño nunca visto, o por lo menos así pensó Mercedes.

Varios días después, cuando las ventanas se abrieron solas presionadas por el olor de los cuerpos descompuestos, nadie pudo comprender la muerte de Mercedes, tirada frente al rincón donde las arañas, por razones inexplicable, quedaron encerradas dentro de telas dobles hechas con hilos de coser, asfixiadas por la costumbre.

Fantasmas perfectos

Entré al convento porque era día de visita.

El portón no crujió. Me hubiera gustado sentir el chirrido en la piel. Pero estaba demasiado abierto, casi como obligando a entrar.

Se me hizo grande el cuerpo, flotando en esa atmósfera de aromas tranquilos, los árboles quietos, los bancos y esas figuras que de lejos parecían pingüinos cuchicheando.

Hasta podía imaginar la línea del agua.

No supe qué hacer en ese lugar que no era mío, curiosamente observado tantas veces a través de los barrotes de la reja, atravesando con el deseo.

Arriba, con la cabeza inclinada hacia atrás, ventanas pequeñas de cuentos infantiles que no daban la impresión de ser de chocolate.

Estaban cerradas, excesivamente cerradas.

El olor encuadrado del interior llegó a marearme.

Me senté a esperar.

El silencio hacía latir las partes latientes del cuerpo, en especial las yemas de los dedos.

El piso antiguo, de mosaicos geométricos, se clavó en los ojos y creí caer adentrándome en ese remolino que, con seguridad, era el comienzo de un laberinto. De nuevo el mareo. Me pregunté si sería capaz de aguantar mareos diarios, o el descenso insistente por esas escaleras formadas por la perspectiva hasta desaparecer en algún recodo no previsto.

Las vivencias del otro lado del portón, sólo traspasando el dintel, dejaban de ser importantes en ese lugar.

Tampoco era perceptible el andar del tiempo.

Sólo un espacio, extenso y apretado a la vez, iba dando muestras de un acontecer en susurros, privado, sin intención de molestar.

Me sobresaltaron las campanadas y de inmediato el frotar de telas y viento, y un abrir y plegar de alas, y después las voces en sordina haciendo una sola.

Seguí aguardando, sin caer en la irritación de la espera.

Volvieron a sonar las campanas y después se formó Justina en una de las entradas.

Caminó sin prisa, sentándose a mi lado, las manos escondidas.

Conservaba esa belleza de cuadro antiguo visto tantas veces en su propia casa. Sólo el cabello, lo poco que sobresalía, era ceniciento.

La tenía a mi lado, sin que fuera el banco de la escuela.

Creo que desde entonces arrastro esa dudosa inseguridad que me hace imposible alcanzar el primer lugar en cualquier empresa.

«Ya no podemos competir», digo, «parecías haberte apropiado de los premios con una gula incontrolable», «Eso no desaparece», contestó, « pero se aprende a dominarla».

Sus facciones no han cambiado, por más que se ha vuelto gruesa.

Miro la madona al fondo. No hay diferencia. El brillo de mejillas y ojos es el mismo.

«Entonces estábamos en el mismo bando, el de los juegos, por supuesto», digo, recorriendo la nave con ella.

Llegamos al altar.

Se inclina de cuerpo y alma.

Permanezco parada. Tenemos formas diferentes de inclinarnos.

Luego me lleva a una pequeña capilla ardiente donde todo parece moverse con la llama de las velas.

Justina es combustible, y también arde, arde con una pasión que creí relacionada sólo con otras formas de amor.

Estoy muy lejos para comprender.

«¿Te acuerdas de las siestas en tu casa? Qué extraño, siempre me gustaron los juegos y tu casa, ese silencio que ya entonces tenía esta misma fragancia».

Justina me mira. «No, llevo mucha ciudad adentro; es una necesidad mutua», digo.

«Esto también es mutuo», contesta esa voz que ya no rueda con cantos hirientes como antes.

«No te imaginaba ya de Superiora»

«Todavía queda más», dice.

Entonces se encuentran nuestras miradas y me doy cuenta que sigue compitiendo, que no ha podido desprenderse de todo lo mundano, y me alegro de haber terminado ese juego que me restaba fuerzas en una profusión de lágrimas de impotencia.

Salgo, porque los muros me parecen más altos que cuando entré.

Termino con ella y la persecución de Justinas perfectas a través de años imperfectos.

El jardín corre con sombras que buscan la seguridad del encierro. Alcanzo a ver una mancha joven atrasada, aún sin disciplina, levantando brazos, apurándose entera, enarbolando su juventud con zancadas.

Luego, otra vez el silencio que viene de antes, y sigue siendo igual.

Me doy vuelta una vez más.

El portón chirría y quedo afuera. Escucho caer el pasador de fierro. Siento un descargo en esa bocanada llena de viento y la voy soltando lentamente, sin dejar de caminar. Escucho un ruido a mis espaldas, no doy vuelta la cabeza porque no puede ser: los fantasmas perfectos se desploman sin ruido.

Gregorio Torcida, para servirle

El tipo hizo una malversación de fundos tras otra.

Comenzó como administrador de puro título, por darle algo. Tenía una cara como para dar confianza, esas caras venidas a menos, insufriblemente modesta hasta evitar el golpe de la mirada. ¡Quién lo iba a decir! Hasta el nombre, Gregorio, te iba a la medida. Se presentó con el aviso del diario dando vueltas en las manos nerviosas. Tenía hasta actitud de campo, porque así era, con ese mostrarse de costado como temiendo ocupar demasiado lugar, los pantalones con botamanga y tirantes para sostenerlo, y esa chaqueta chorreada como si la tela se hubiera cansado de ser chaqueta. Le pregunté qué sabía hacer, «de todo, pues», dijo, y «también lo que mande», agregó, y a mí me gusta lo que puedo moldear, hacerlo a la manera de mis necesidades, enseñar hasta cierto punto y después, bueno, que ponga algo de su parte, y el hombre, ese Gregorio, era bueno para los números, al revés y al derecho como se dice, sin la ayuda de esas máquinas que a veces pescan los dedos y sacan cuentas que nada que ver, porque no hay otra que reemplace la que llevamos puesta, que es fácil de ajustar o aflojar como uno más guste y, por último, torcer para ajustar lo que no gusta, así están las cosas desde aquel Adán que nos metió en el lío de puro cómodo, porque no le costaba nada buscarse su propia manzana, por eso le quedó atravesada, es que uno tiene que estar en todo y saber llevar las riendas, dirigir al caballo, cabalgar sabiendo que el caballo debe obedecer, poner las cosas en su lugar de un viaje o, mejor aún, con un rebencazo que haga gritar al aire y el dolor se sienta hasta en la planta de los pies, no tomando a la gente a ojos cerrados, que va, a ojos bien abiertos, y si es posible sin pestañear, y ahí estaba el hombre que apenas conocía el sonido de su propia voz, tosiendo para adentro para que no se lo sienta, estornudando para sí mismo mientras aspiraba el exceso... y uno que también de repente tiene su sentimiento «traiga sus cosas y se instala», dije, y no había terminado la tarde cuando Gregorio apareció con todo a cuestas y una sombra detrás, y pensé que era juego de la tarde o prolongación del hombre, pero no, «mi mujer, patrón», dijo, y uno sabe por hombre que la mujer es necesaria en estas soledades donde la noche es mucha sólo para dormirla, «es buena para la casa», agregó Gregorio, «Dolores, para lo que guste», dijo ella, y se fueron para el lado de la cocina, cerca del establo, «a las cinco se bombea el agua», grité, y no dije más, pero al día siguiente, apenas puse pie en tierra después de unas terribles angustias de noche, me sobresaltó Dolores con los suyos, pies descalzos de llovizna, así de tranquila, ofreciendo el mate, conociendo costumbre, y el hombre se las sabía, era entendedor de campo y, claro, «no se preocupe don Cosme, alcanzo la otra estancia y le echo un vistazo y usted no se molesta», y se iba por unos días y Dolores, con tanto mate y esos pies de arrastre lento y, bueno, como a Rosalba nunca le gustaron estos lares y no era el caso de llegar a verla de cuando en cuando a la casa de ciudad con todas las ganas puestas como si a uno le hubiera faltado el aire, después se creen indispensables y van diciendo por ahí que entre tanto animal se nos pega las costumbres, y así no más Gregorio, conoció todas las estancias y anduvo montando mula sin parar un buen tiempo, haciendo pagos, comprando, vendiendo, y yo, para qué le cuento, me ensanchaba en la silla «encárguese Gregorio, sí, diga que va en mi nombre, aquí tiene la llave», porque la mula se le hizo lenta y «cuanto más rápido voy, más rápido vuelvo», decía, y me fue cebando con esa Dolores dejándome manso con tanto sacarme de encima y uno se deja hacer cuando cree que todo marcha sin madrugadas que abrir, y era increíble cómo las noches se cerraban sin esas angustias, eso sí, poco a poco Gregorio se volvió distinto, le cambió la voz, se le puso fuerte y la tos, que no le ha dejado durante todo este tiempo, le corría libre, esparciendo el líquido comprimido antes, y de pronto las ausencias se duplicaron, y después que «una firmita por acá, para arreglar las cosas», y vaya si las fue arreglando, y todo porque las noches las dormía con todo el cuerpo, con la conciencia, con la Dolores, hasta no recordar cuántas firmas fueron ni en qué momento, sólo una masa desmemoriada se me formó detrás de la cabeza y empezó el desfile, gente rara que venía a mirar mis cosas, mis muebles, y «cuánto pide por ellos», cuanto pido qué, meterse con lo mío, lo de Cosme Sandoval, propietario en cadena, con nombre de respeto, y llevaba días sin bañarme, eso sí se me aclara, porque nadie bombeaba el agua, y asimismo desapareció el mate, y cuando fui a buscar a Dolores, no estaba, se había ido en un abrir y cerrar de puerta aceitada, con esos pies hechos para engatusar, pies de gato, de mujer que se arropa al primer frío, y «don Cosme, cómo llegó a eso, pura malversación de fundos» dijeron con la burla cayendo de algún costado de la boca desbocándola, y uno qué puede decir hecho un manojo de rabia inservible, porque a quién podía reclamar lo que se fue con mi aprobación de puño y letra, con mis ojos abiertos, creyendo que a mí, Cosme Sandoval, nadie ablanda los huesos, y después correr donde Rosalba, y ella sabiendo todo por esos vientos ambulantes que pasean cuerpos también ambulantes, y ella me alcanza las cosas, me limpia los labios, me lastima con su lástima, sin que me quede otra que estar sentado, pensando...

Cerrado por balance

Tenía que llegar el día: correr las cortinas, detener el tiempo, observar desde la distancia cómo el vino decantado que había formado un colchón esponjoso necesitaba ir explotando las pequeñas burbujas, los espacios flotantes, hasta que sólo quedara el residuo.

«Hoy no se atiende», dijo. Estaba cansada, cansada de pesar harina, de envolver azúcar sin que de pronto se abriera el paquete y los granos se desparramaran desordenadamente y cayeran justo donde los pies se irían a posar, remeciendo los nervios, levantando la piel; cansada de pelear con doña Hilaria por la precisión de la balanza: siempre la notaba un poco inclinada en su contra.

«A la gringa se le subieron los humos», escuchó que comentaban doña Angélica y don Julián al alejarse.

«¡Hacer un balance del boliche!»

«¡Y encima cerrar todo un día!»

«Es sólo para imitar a los grandes almacenes».

Se sentó en un rincón; los pies movieron la mecedora hasta alcanzar un ritmo que fue prolongándose, incesante. La balanza era muy antigua, de esas con pie de fierro y un plato hondo de bronce en cada extremo; en el medio, salientes como afilados cuchillos, se rozaban en un sube y baja: el perfecto equilibrio. A un lado, sobre el mostrador, las pesas de distintas denominaciones: desde 100 gramos hasta 5 kilos. No existía el octavo; un cuarto y medio kilo pedían con más frecuencia y unos pocos 100 gramos, sobre todo el queso rallado, que era suficiente para el tallarín del domingo. Frascos de caramelos que fueron perdiendo la trasparencia, invadidos por pequeñas impresiones de pequeños dedos, estaban siempre abiertos también sobre el mostrador; las manos llegaban hasta el fondo para revolver y elegir el color deseado. La cuchara de almacén se hundía en la yerba, y llena, doña Lina la acercaba al cliente para que constatara la calidad por el olfato y la cantidad de palitos. Esto era importante: de lo contrario la boca se llenaba de yerba. ¿Y dónde quedaba el placer del mate?

En esa época el azúcar no era blanca; había días de suerte en los que el repartidor, por equivocación o buen genio, entregaba la más refinada. Pero, por lo general, era rubia, casi dorada como el mismo cabello de doña Lina.

Y los clientes estaban conformes, decían incluso que era más dulce. La bomba de aceite hacía temblar los pechos de doña Lina cada vez que se inclinaba para accionarla. No usaba corpiño; como traspiraba en exceso, el sentir lo mojado le daba más calor. Por eso a veces se la podía ver, con las manos apoyadas bajo los pechos, tomar el vestido y subírselo para secar la traspiración que quedaba escondida bajo los profundos pliegues.