FRANCISCO (PANCHO) ODDONE (+)

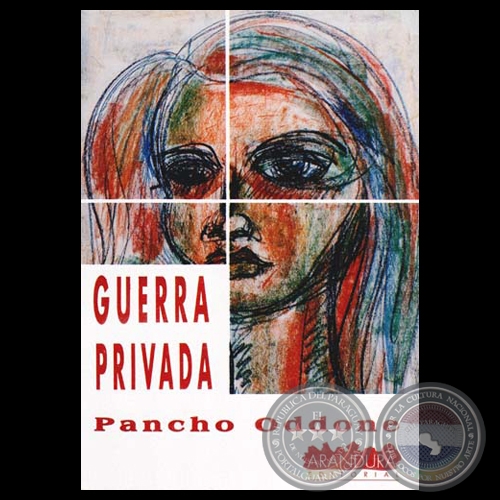

GUERRA PRIVADA, 1994 - Novela de PANCHO ODDONE

GUERRA PRIVADA

Novela de PANCHO ODDONE

Edición digital: Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001

N. sobre edición original:

Edición digital basada en la de Asunción (Paraguay),

ARANDURÃ EDITORIAL , [1994].

a Alejandra B.

Pero si yo busco en la apatía mi ventura;

el estremecimiento es la mejor parte de la humanidad.

Por muy caro que el mundo le haga pagar el sentimiento,

en medio de su emoción, es cuando el hombre siente

profundamente la inmensidad.

Fausto

UNO

A la madrugada Mariana dijo que quería irse a su casa. Lo pidió suavemente, con cariño. Como si de alguna manera quisiera evitar el comienzo de una discusión o la reanudación de la que habíamos tenido durante la noche. Una fatigosa, interminable, caótica e inútil pelea con la cual nos habíamos lastimado durante horas. Ahora creaba las condiciones para que me negara a llevarla. O tal vez que produjera algún hecho, actitud, gesto de amor, que borrara esa noche violenta, estúpida, carente de sentido pero agotadora y terrible. Yo estaba dispuesto a ser consecuente con ese pedido no formulado, con esa vuelta al comienzo, como si nada hubiera pasado durante las largas horas de amor y dolor, de violencia y tristeza, de errática y contradictoria relación entre nosotros, que nos amábamos y torturábamos sin ninguna piedad. Pero de pronto me formulé una vez más la hipótesis de que lo mejor era terminar la historia extraña y absurda de nuestras relaciones, y así olvidar, superar o simplemente disimular la fatiga torturante que se arrastró durante más de un año. No tuve ganas. Quise no contestar, no producir un gesto. Solamente verla levantarse, vestirse y partir, siendo consciente en ese momento del inevitable y excitante roce de su piel, del olor cálido, de habernos amado y dormido, agotados física y mentalmente, como si el amor fuera un desgarrón terrible y angustioso. No un deleite lleno de sutilezas y ternura, sino el placer de un agudo dolor y el derrumbe de la paz y la satisfacción.

Permanecí callado, sin responder a su decisión de marcharse. Sin comentar la indicación de que me quedara como estaba, que ella simplemente tomaría un taxi, sabiendo ambos que quería quedarse y que en el caso de que se fuera nos iríamos juntos. Yo no dejaría que se marchara sola, aunque hubiera querido hacerlo con el solo objeto de saber cómo actúan los hombres que se desentienden de las mujeres. Los que consideran que no son capaces de levantarse en la madrugada, vestirse y peinarse, a pesar del dolor y la soledad y la tristeza, y las ven partir, segundos antes de darse vuelta en la cama para tratar de dormir un poco más. Ella y yo sabíamos que no ocurriría así. Que es muy difícil cambiar cuando uno mismo estableció las reglas del juego y estas indicaban que un hombre no puede dejar que una mujer, propia o ajena, que ha estado en su cama durante horas para el placer, el dolor o la frustración, se levante, se vista y salga al silencio, la soledad y el frío, que siempre es una presencia viva en las madrugadas, en invierno o en verano, en primavera u otoño.

Que sola y desdichada, porque la imaginamos desdichada por esa misma soledad, indefensa, como abrumada por el mundo y la ciudad enorme y los edificios silenciosos, sin rastros de vida ni luces encendidas, sin gente en las calles que explique la presencia de otras vidas desconocidas pero cercanas en su anonimato. Esto, que puede ser normal y aun bueno y hasta formativo para uno mismo y para ella y para la aventura de la pareja, no estaba en las normas tácitas, no formuladas, inevitables, de quien como yo, resolviera alguna vez o nunca conscientemente, deliberadamente, asumir el rol de permanente, estoico y arrepentido protector del ser desvalido (qué gracioso), débil, sometido a las amenazas de una ciudad que duerme o se despereza o se inunda de azul en el amanecer, acentuando la soledad de ese cuerpo tibio que odiamos y amamos, y que jamás permitiremos que haga algo tan simple, elemental, inocente e intrascendente como el de tomar un taxi y pedirle al chofer que la lleve a su casa, a no más de quince veinte cuadras de donde ocurrió el drama del amor turbulento, la desesperación del orgasmo, la melancólica tragedia de los reproches y toda la alocada, contradictoria y aburrida miscelánea de hechos, gestos y tensiones que atraen y rechazan a dos amantes en el eterno, convencional, agotador y placentero campo de combate de la cama.

Y podría haberle dicho que se quedara, ya que es lo que esperaba, o solamente no haberle dicho nada y abrazarla y besarla dulcemente y cubrirla con la sábana y decirle que teníamos todo el tiempo del mundo, todo el mundo sin limitaciones, que podía quedarse para siempre, que afuera la calle estaba húmeda y la noche no había terminado. Podía haber continuado diciendo lo que Mariana esperaba y necesitaba y reclamaba con su intrascendente, frívola, convencional expresión de que tomaba un taxi y se marchaba a su casa, muerta, enorme, fría, elegante, sola y que eso estaba bien y así tenían que ser las cosas. Pero como no tengo la grandeza de la sinceridad, ni la honradez de aceptar las cosas simples así como se plantean, y porque tal vez yo sabía o imaginaba o quería creer que eso era simplemente una mentira más, hice lo que no tenía ninguna gana de hacer. En silencio, duramente, sin comentarios, sin amor, fingiendo agravios elaborados por lo que cualquier elemental lector de psicología llamaría «mis propios conflictos», me vestí rápidamente, encendí un cigarrillo y esperé que se pusiera su ropa con gestos lentos, graciosos, excitantes y provocativos, sin esforzarse para que se vieran de esa manera. Pero yo sí los interpretaba de esa manera. Al fin de cuentas lo mismo me ocurría cuando la veía simplemente caminar por las calles, cuando bajaba o subía de la cama como lo hacen todas las mujeres, muchas veces inútilmente, sólo para que veamos la gracia y la belleza en cada movimiento, y lo felices que debemos sentirnos de que esa belleza se acurruque a nuestro lado, nos inunde y nos cubra con su erotismo. Las mujeres, todas, casi todas, ¿quién sabe?, ponen en evidencia hasta qué punto debemos sentirnos agradecidos, felices, fuertes y poderosos porque todo ese conjunto de armonía y alegría y vitalidad y esperanza, haya sido creado para nuestro amor y nuestro placer solamente sabiendo que tal vez mañana, hoy, dentro de una semana, puede ser absolutamente lo contrario, ajeno, casi desconocido, un recuerdo, a veces ni eso tan solo, y que siempre seremos iguales. Ellas y nosotros. Pero también absolutamente diferentes. Inevitable, enloquecedor, terrible.

Salimos mientras una luz azul plateada daba tonos fantasmagóricos al pequeño jardín detrás del departamento, que consistía en una larga planta baja, no muy grande, con pocos muebles, la cama era el más grande, y una enorme mesa de dibujo, cuadros y libros en desorden. Como un refugio. En realidad eso era, donde yo había decidido en paz y soledad, resolver el acertijo de mi propio destino, sabiendo de antemano que esto era solamente una mentira. Que mi destino nada tenía que ver, o tenía que ver sólo tangencialmente con ese lugar, con la cama, que insumía la mayor parte de mis horas diurnas y nocturnas, pero no precisamente en la soledad y el recogimiento, sino en el erotismo y el placer, doloroso o torturante con Mariana y efímero y alegre con otras. Había resuelto aislarme del mundo, lo que sencillamente significa intentar hacer lo que a uno le da la gana sin testigos y sin dar cuenta a nadie, sin tener que mentir demasiado, sin responsabilidades y pocos gastos. Era un bohemio, nadie podía exigirme nada salvo mi propia persona, algunas palabras con sentido del humor, la parodia que con algún talento desarrollaba de ser un profundo conocedor del alma humana y las condiciones de libertad, desprejuicio e irresponsabilidad que a las mujeres les resulta irresistible y atractivo. Y cumplía bien ese rol. Salvo con Mariana.

Sin embargo no siempre fue así. Al principio la mecánica que había inventado dio resultado. Siempre da resultado en la primera etapa, lo que ocurre es que no debe haber nunca segunda etapa. Ese es el error. Siempre pensé que lo mejor que tiene el amor es que dura poco y que lo peor que tiene el amor es que después hay que vestirse y volver a casa. Pues bien. En esta actitud de bohemio supuestamente ilustrado, con sentido del humor, una buena dosis de cinismo que a las mujeres les encanta, y la aparente lucha por el perfeccionamiento espiritual, habían transcurrido muchos meses de alegre irresponsabilidad. Todo anduvo bien hasta que apareció Mariana que ahora, silenciosa, caminaba a mi lado, me dio la mano y me dirigió una triste, casi forzada sonrisa como diciendo: «bueno, las cosas son así, pero así continuarán y aunque esto parezca el fin, esta noche estaremos juntos y mañana y quién sabe por cuánto tiempo más y tal vez nunca más si es que nunca más existe, y claro que existe...» y caminamos las diez cuadras o quince, quién lo sabe, que había hasta su casa y cuando llegamos, la ciudad había despertado, autos y camiones pasaban a nuestro lado y todos sabían, porque se les leía en el rostro, que no estaban seguros de hacia dónde nos dirigíamos, pero entendían perfectamente de dónde veníamos y lo que pasaba por esos rostros, tenía que ver seguramente con las condiciones en que cada uno había pasado la noche y en esas caras desfilaba toda la humanidad, las millones de caras del mundo, las esperanzas y la resignación, la indiferencia y la muerte, el pasado y el futuro, el presente, del que cada uno quiere escapar, porque tiene razones para ello o porque sí, porque siempre es bueno, imposible, inútil, desesperante, huir del presente porque en definitiva el presente es ayer, hoy y mañana, todo junto en una loca y torturada rueda inexorable que gira hacia un enorme salto en el vacío. Entonces tuve miedo de que esas diez o quince cuadras hasta su casa fueran las últimas que recorriéramos juntos, porque su presencia era ya tan insoportable que se me tomaba desesperante imaginar mi vida sin ella. Sabía que cuando volviera de esta larga caminata todo sería diferente, el sol estaría alto, en esta mañana de verano, y cuando hay sol, el mundo es cálido para mí, alegre, lleno de esperanza, sin preguntarme demasiado qué esperanza o para qué, porque no necesitaba ninguna, ni carecía de ella. Solamente era, no sólo para mí, para cualquiera, una expresión curiosa que usamos para definir la medida de nuestra insatisfacción, la vocación del cambio, la renuncia a lo que entendemos que no es de nuestra índole, hasta que descubrimos que esa es precisamente nuestra índole. Pero a veces lo descubrimos cuando es tarde y no hemos sido capaces de sacar de esa convicción todo el rédito, la satisfacción, el dolor o el placer de que hubiéramos sido capaces si no nos hubiéramos arriesgado en las fantasías de la búsqueda de la propia identidad, según nuestra particular expectativa, que normalmente nada tiene que ver con nuestra propia identidad. Me dio un ligero, dulce y húmedo beso en la boca delante del portero de la casa, que no es protagonista de esta historia, pero que es una presencia permanente en las poco naturales condiciones de vida que hemos creado en nuestras ciudades, con la convicción de que el juicio del valor que se expresó en su cara inexpresiva se identificaba bastante con la rápida mirada que nos dirigió la vecina del primer piso, quien sacaba a pasear sus dos perros pequineses, esas pequeñas y asquerosas bolas de carne, pelos, patas cortas y trompas achatadas, que como todo el mundo sabe son usados en los porno-shows, ya que con natural talento reemplazan a los hombres en los cunnilingus. Pero seguramente la vecina del segundo piso con más de setenta años a cuesta no estaría enterada de este hecho o tal vez sí porque conjeturar sobre estas cosas es generalmente infantil, y casi siempre errado. Y mientras los pequineses olisqueaban el borde de la acera y la anciana dama nos miraba críticamente y el portero fingía una total indiferencia ajena a su condición, naturaleza y costumbre, Mariana caminó hacia los ascensores mientras yo la miraba con la terrible convicción de que hacíamos todo lo posible por no disfrutar de nuestras vidas. Todavía estuve parado algunos minutos en la puerta del departamento como si no tuviera decidido a donde ir, o como si en una película esperara que la máquina proyectora comenzara a reflejar las imágenes al revés y la luz que indicaba que el ascensor se había detenido en el piso octavo comenzara a descender y Mariana apareciera nuevamente en la puerta. Y entonces caminaríamos las diez o tal vez quince cuadras de regreso a mi casa y en media hora estaríamos acostados, despertando de una noche placentera, espléndida, alegre, llena de deleite y que todo lo que en realidad había pasado era solamente la tortuosa fantasía de un psicótico redactor de telenovelas. Pero no fue así y volví por el mismo camino. Era también yo, pero diferente. Como si fuera posible volver a empezar todo, sin pasado, sin historia, sin anécdota, sin tiempo usado y perdido. E imaginaba las cosas prácticas, poco satisfactorias, casi inútiles o simplemente innecesarias que estaría haciendo Mariana en su enorme departamento solitario, antes de ponerse a llorar y sufrir, y lastimarse y arrepentirse y odiarse por no ser capaz de ser feliz, como si eso fuera fácil, natural, inevitable e inexorable.

DOS

Cambié de idea y no volví a casa, si de esa manera puede llamarse a ese largo ambiente preparado para el ocio en el que vivía desde hacía poco más de dos años. Fui a sentarme en Plaza Francia, mirando hacia donde alguna vez debe haber estado el río, pero que ahora había sido reemplazado por una gran avenida por la cual llegaban en oleadas incesantes los autos de quienes se dirigían al centro de la ciudad. Eran difíciles de ver, pero fáciles de adivinar, las caras adormiladas, ansiosas, preocupadas o simplemente pensativas de los conductores. Marchaban a la lucha cotidiana de donde volverían por el mismo camino, después de un montón de horas de éxitos y fracasos o de anodina faena de entretenimiento y rutina hacia sus casas, donde sus mujeres habrían pasado seguramente otra jornada de rutina, entretenimiento, indiferencia o nostalgia. Todos los estados de ánimo pueden estar expresados en esta observación. La realidad, con ser aparentemente monótona, es múltiple, imprevisible, tiene inagotable cantidad de expresiones diferentes y resulta casi siempre insospechada.

Todas las generalizaciones son básicamente falsas. A pocas cuadras de este lugar queda el pequeño café en el que había conocido a Mariana un año antes.

La descubrí cuando me acerqué a la barra del bar a tomar una copa. Estaba con otra mujer, joven también, en quien reconocí a una periodista. Esta no podía verme porque estaba de espaldas, y advertí quién era a través del espejo del bar. Mariana, más tarde supe su nombre, era de una belleza serena y delicada, asombrosamente perturbada por el brillo intenso y profundo de sus ojos, que aun hoy no sé si son verdes o azules, o tal vez son verdes y azules, de acuerdo a la luz que reciben o la fuerza que generan. Me pregunté quién podía ser. Se veía muy joven y, aunque parezca una paradoja, llamaba la atención la sobria elegancia de su ropa, que la hacía ligeramente mayor. Me miró durante un instante con atenta indiferencia, como quien identifica un objeto más. En general, todas las mujeres miran a los hombres de la misma manera, particularmente cuando no saben qué va a pasar con ellos. Lo cierto es que, para toda mujer o para todo hombre, el mirar a una mujer implica fantasías no formuladas conscientemente, en el caso, claro, en que por alguna oscura e imprecisa razón la otra persona le haya llamado la atención. También es cierto que esto, en las mujeres, no se sabe jamás. Desafío a que haya un hombre, cualquiera sea su experiencia y conocimiento de la vida, que sea capaz de evaluar en una sola mirada cuál es el probable efecto que haya producido su presencia en una mujer. Después es fácil, porque después se miente. Cada uno dice al otro lo que sabe que hay que decir para explicar qué circunstancia fascinante, afortunada, increíble y poco común determinó que sus vidas se unieran, aun cuando esto haya sido por un breve lapso. Entonces hasta se produce la curiosa circunstancia que determina que la fantasía se transforme en la realidad que acompañará a ambos mientras la relación dure. Pero yo puedo decir que Mariana me pareció bellísima, delicada, atractiva y deseable de una manera avasalladora. Entonces apareció Remigio, y en una prueba más de la injusticia y arbitrariedad de nuestros sentimientos, lo odié.

Remigio es un amigo de esos que jamás supimos ni sabremos en qué momento conocimos. Un típico inútil de abolengo, rico y sin profesión conocida ni necesidad de tener ninguna. Alegre y snob, como para estar ocasionalmente vinculado a los movimientos populistas y con una verborrea imparable, durante la cual, atropelladamente, en pocos minutos, sin ninguna razón aparente y como una irreprimible necesidad vital, nos lanza sin ninguna vergüenza sus apenas intrascendentes experiencias vitales de los últimos días, como si fueran cosas fantásticas y novedosas. Remigio no solamente habló sino que hizo algo peor, me impidió seguir mirando a Mariana ya que se puso exactamente en la línea de mi visión. Así es que lo odié, y esta actitud fue arbitraria e injusta. El día de hoy, en que reflexiono sobre ese encuentro sentado en un banco de esta plaza, recuerdo con afecto y cariño su presencia en aquel momento, porque interrumpiendo sin razón aparente su charla se volvió y con el mismo ímpetu, sin que mediara una transición entre lo que decía en ese momento y lo que se dispuso a hacer, me tomó del brazo y me acercó a la mesa en que estaba Mariana y su amiga y nos presentó en medio de insólitos y apasionados elogios sobre ambos. Él había llegado en busca de la periodista. Habló durante cinco minutos sin parar. Se pusieron de pie y se despidieron y Mariana y yo nos quedamos solos. Bendito sea Remigio. Cuando las cosas deben ocurrir, el destino se vale de instrumentos diversos.

Yo pienso que la amé desde el primer momento o me dispuse a hacerlo, cualquiera fuese su situación.

Si hubiera sido abuela y esto era poco probable porque me enteré que acababa de cumplir veinte años, me hubiera sido indiferente esa circunstancia. Entonces empezó el juego de la seducción, donde uno debe demostrar que en realidad es una persona fascinante, que sintetiza todo lo que ella o cualquier mujer más o menos dotada está esperando desde que nació y ella, a la vez, con cierta indiferencia mundana y aparentemente frívola debe demostrar que nada hay ni puede haber en los alrededores más delicado, sutil, refinado, cultivado y subliminalmente sensual y atractivo que ella misma, quien ha sido preparada o se ha preparado a sí misma, o simplemente nació, con el don de expresar acabadamente la mayor aspiración de cualquier hombre verdadero que sea capaz o tenga el coraje o el talento de manejar la apasionante realidad de una mujer de esas características. Y como ambos pensábamos de nosotros todas esas cosas inquietantes e irresistibles, nos fue muy fácil establecer una relación amable, encantadora, inteligente, ingeniosa y francamente insoportable para que durara más de pocas horas. Pero ambos nos dimos cuenta. Sabíamos cuál iba a ser el epílogo, de manera que resolvimos evitarlo. No hubo un acuerdo previo, ni siquiera se insinuó una reflexión sobre lo que ambos veíamos, sino que espontáneamente nos fuimos introduciendo en otro plano de comunicación, aquel que implica el riesgo del conocimiento verdadero, la reprimida vergüenza de expresar la propia soledad o la profunda expectativa, la aventura irracional y riesgosa de la sinceridad, a través de la cual nos ponemos en manos de los otros. Y resultó bien. Porque cada uno, por razones diversas, estábamos esperando eso. Así me enteré que Mariana era hija de una actriz francesa y de un anticuario yugoslavo, en el país desde hacía varios años después de escapar de su país de origen acusado como criminal de guerra, por haber sido diplomático, más exactamente, secretario de embajada en Berlín, durante la Segunda Guerra Mundial. La historia de su madre estaba perdida en una nebulosa que no aclaró ni yo indagué, pero era una historia permanentemente presente en sus relatos del pasado. Mariana se había educado en Europa. En buenos colegios, famosos colegios, no se sabe si buenos o malos, pero generadores de buena educación y allí había vivido la mayor parte de su vida. Ahora vivía con el padre que pasaba parte del año en la Argentina y el resto del tiempo en Europa y los Estados Unidos. Es decir, que vivía sola. Claro está que yo también conté mi historia. Mi casamiento, mi divorcio, mi indiferencia, mi falta de expectativas, mi negación del pasado y del futuro, mi entrega al hoy profundo, terminante, definitivo, con su grandeza y su miseria, sin declararlo así claramente, que era el peor auxilio para una semi-huérfana solitaria y deseosa de ternura, de familia, de comunicación, de comunidad. Y a medida que hablábamos dentro de mi auto en un clima cada vez más libre, afectuoso, como si estuviéramos dando detalles de una historia que ya habíamos conocido y relatado y escuchado mucho tiempo antes, advertimos que el silencio era cada vez más profundo, los autos habían desaparecido, y de pronto un peatón apresurado caminaba a paso rápido hacia su casa. Si no hubiéramos tenido un reloj habríamos advertido que estábamos inmersos en ese momento extraño de la noche en que parece detenerse todo movimiento, sonido, olor, en que no sabemos si es tarde o temprano, sin formularnos si es tarde para qué o temprano para qué, y si es que la noche está terminando o un nuevo día comienza, porque eso nada tiene que ver con el tiempo ni con el reloj ni con el camión del diario que hace el reparto de la segunda edición de la madrugada. Después que relató en términos pretendidamente frívolos e intrascendentes su historia de muchacha acostumbrada a la soledad, insistiendo tontamente en lo feliz que la hacía esa circunstancia, se puso a llorar suavemente, un llanto sin sonidos ni lágrimas, sin compasión. Ya no era la mujer mundana dueña de sí misma, afectada y de sobrio buen humor de los primeros momentos. Fue como si aquella mujer hubiera dado paso a una criatura pequeña, desvalida, solitaria con un profundo dolor que se resistía a expresar, pero que desbordaba irrefrenable a través de sus ojos azules o verdes o tal vez de ambos colores, capaces de conmover a cualquiera que no fuera una mala persona como yo que había estado pensando cómo haría el amor y qué bella estaría desnuda, y que al fin de cuentas todas las mujeres realizan la misma transformación en algún momento de nuestras relaciones, algunas antes y otras después, pero la mecánica es inevitable e inexorable, porque si así no fuera serían diferentes y ya estarían con otro hombre y tendrían hijos, y no las habríamos conocido en esas circunstancias y tal vez tampoco en otras. Pero de haberlas conocido habrían protagonizado la misma metamorfosis y así sería y es, por los siglos jamás. Yo debería haber sabido que iba a ocurrir, porque si bien no me tomó de sorpresa, de alguna manera pensé que esto iba a presentarse tal vez al día siguiente o una semana más tarde, pero en algún momento. No podía ser de otra manera. Y este hecho no cambió nada, porque yo ya estaba enamorado o dispuesto a enamorarme, de manera que ni siquiera lo consideré un recurso suyo para generar mi afecto, porque era absolutamente innecesario, solamente que esto, tal vez involuntariamente, ponía en mis manos o mejor, en mi decisión, el estilo de nuestras relaciones que ella y yo sabíamos que apenas habían empezado, pero que continuarían. Por eso fue una jugada sin riesgo de su parte. Ni tampoco una jugada. Simplemente llegó al punto de no retorno en que confió, lo cual ponía en evidencia, de alguna manera, su relativa inocencia y evidente inmadurez, bajo la superficie de mujer mundana y dueña de su destino. Y yo, a pesar de saber qué iba a ocurrir, pensé lo que siempre se piensa en esos momentos, que lo había hecho porque yo era como era, porque en su inmadurez una natural lucidez e inteligencia le había hecho penetrar e indagar la naturaleza de mi índole y sabía que encontraría la respuesta que esperaba.

También pensé que esta historia no era nueva para mí y que la vida, el destino, las circunstancias o no se sabe qué maldición determinaban que yo fuera una especie de pararrayos para todas las locas que andaban circulando por el mundo. Probablemente una especie de segunda naturaleza, a pesar de mis expresiones objetivas, creaba las condiciones para que este y no otro, este estilo de locas delicadas, inteligentes, solitarias bien perfumadas y atractivas confiaran en que era capaz, vaya cruel fantasía, de convertirme en la respuesta necesaria, esperada y deseada para su desorden mental. Y lo peor es que tenían razón. Porque no puede ser solamente por azar que estas historias se repitan. Cualquiera sabe que el azar no existe. Se relaciona entre sí la gente que por alguna oculta y poco inteligible razón debe relacionarse y amar y odiar y desear y gozar y sufrir. Y eso empezó aquella noche en que Remigio, a pesar de su aspecto cómico, se convirtió en la Ariadna que me condujo por el laberinto de las relaciones humanas, no hacía el minotauro precisamente, sino hacia esa fuente de deleite, placer, dolor y tortura que seguramente en ese momento estaba llamando a mi departamento para ver si había llegado y decirme que me amaba y que jamás me haría sufrir y que quería verme imperiosamente, ahora mismo y para siempre, porque la vida era breve y el fin estaba en la naturaleza misma de las cosas.

No volví a casa sino que permanecí en la plaza mirando las jóvenes madres y las mucamas paseando los niños y jugando en las hamacas y no tuve más remedio que recordar los míos, a quienes no veía desde hacía varios meses por decisión de su madre, decisión que yo no había apelado porque de alguna manera me creaba condiciones de irresponsabilidad bastante satisfactorias. De todas maneras lo mismo los veía, aunque no oficialmente. Los buscaba en el colegio o los visitaba durante sus juegos en la plaza y ellos habían aceptado la conspiración y no le contaban a su madre que me veían y estoy seguro que si ella se enteraba, cosa que ocurriría inexorablemente, no haría más que destacar que esa conducta les obligaba a mentir, los distorsionaba y destruía la buena educación que ella les daba, con lo cual se probaba una vez más que lo más saludable para ellos, se referiría a salud mental, era mantenerlos alejados de mí, de mi frivolidad, de mi corrupción, de mi decadencia en todo sentido.

¿En todo sentido? Esto había dicho la última vez que hablamos delante de dos abogados y un juez. Sin embargo, a juzgar por los resultados del juicio, el juez había compartido mis inclinaciones decadentes porque fue bastante magnánimo.

Al día siguiente de conocer a Mariana, la revista en la que trabajaba me envió a Bahía Blanca a escribir una historia sobre el puerto, los pescadores y un atentado que hubo contra dos barcos pesqueros extranjeros. La llamé para contarle que debía marcharme. Hubo un largo silencio. Creía que se había interrumpido la comunicación.

-¿Estás allí? -pregunté.

-Sí -su voz era vacilante. Dormida. Quebrada. No había tenido tiempo de armar su estilo mundano. Continuó-. Recién nos conocemos y ya te vas.

-Pero vuelvo.

-Sí -otro silencio-. ¿Cuándo?

-En una semana. Tal vez diez días -se me ocurrió la idea que seguramente estuvo trepando en mi subconsciente desde que me enteré que debía partir-. ¿Por qué no vienes conmigo?

Más silencio. Después... -Se me ocurre algo. ¿En qué vas?

-En mi auto.

-Yo iré mañana en avión a Mar del Plata. Tengo una amiga que seguramente podrá prestarme su departamento que no usa en todo el invierno. Allí te espero. ¿Cuándo vendrás?

-Con esa proposición mi trabajo en Bahía Blanca me demandará no más de 24 horas. En dos días estoy en Mar del Plata. -Fui sincero y ella se rió.

Era una risa encantadora, feliz, dulce. De pronto el viaje a Bahía Blanca que se me había antojado como un castigo se convirtió en la mejor aventura que hubiera podido imaginar. Pasaría por su departamento para buscar la dirección que ella debía obtener de su amiga. Dos horas más tarde llamé a la puerta del octavo piso. Si era bella vestida con traje de calle y maquillada, mucho más bella era sin pintura, con un camisón blanco y un salto de cama también blanco. Ella abrió la puerta y por un amplio living decorado con elegancia, pero con demasiados objetos de arte, pasamos hasta el escritorio. Tres de las paredes estaban cubiertas de libros bien encuadernados y seguramente jamás leídos. Se detuvo frente al escritorio y se volvió con un papel en la mano con la dirección. Ignoré el papel. Muy lentamente le tomé el rostro con mis dos manos y la besé en la boca. Muy suavemente. Con la misma suavidad ella fue apretando su cuerpo, que yo sentía desnudo, contra el mío y me abrazó casi con violencia, hasta con desesperación, como si quisiera decirme que no debía partir, que ya no había nada que aclarar, que entre la noche anterior y ahora habían pasado cientos de años, toda una vida, varias vidas, nacidas y desaparecidas, un tiempo infinito en que nos habíamos dicho todo y habíamos vivido todo. Acaricié su cuerpo con suavidad y con amor. Estaba realmente enamorado. Ella me apartó cuando oímos un rumor en el living. Era la mucama que traía una bandeja con desayuno para dos. Eran las once de la mañana, y a partir de ese momento supe que Mariana tenía un particular conflicto con el amanecer. La mañana, para ella, era una especie de maldición que se esforzaba por ignorar cada día. Tomamos solamente café y hablamos sobre mi viaje a Bahía Blanca. Le expliqué cuál era mi trabajo como periodista, y ella me contó que su padre también había sido periodista, en Yugoslavia, antes de incorporarse a la política y a la diplomacia. Los periodistas son un desastre -dijo-, y yo no me atreví a contradecirla. Dije que algunos eran peores que otros, sin aclarar en cuál de las áreas me incluía. Nos reímos. Estábamos contentos. Su padre estaba de viaje, seguramente comprando objetos de arte por América.

-Cómo ves, esto parece un negocio de anticuario, no una casa en la que se vive.

Esa misma tarde partí hacia el sur. Me sentí realmente feliz.

TRES

Era casi mediodía cuando resolví volver a mi casa. Me sentía sucio. No me había bañado, ni afeitado, ni puesto ropa limpia. Esos prejuicios de la burguesía estaban totalmente incorporados a mi rutina diaria, si es que la higiene puede considerarse un prejuicio burgués. Yo era un burgués entonces y lo sigo siendo, por lo menos en ese aspecto, hasta el día de hoy en que escribo este relato. En mi pequeño departamento el olor del perfume de Mariana estaba adherido a las sábanas y a las toallas y una vez más advertí que me resultaba bueno que así fuera. Mientras me duchaba llamó el teléfono y tardé en contestar. Solamente dos personas podían ser tan insistentes, Mariana o mi jefe de redacción. Era este último. Me dijo que fuera a la revista antes de las tres de la tarde o estaba despedido. Ambos sabíamos que esto era poco probable, pero formaba parte del juego de nuestras relaciones profesionales. Antes de subir a la revista tomé un sandwich y un gin tonic y a las tres y cuarto la secretaria me introdujo en una reunión de la plana mayor de la revista. El tema era que se preveía un enfrentamiento entre dos sectores del ejército. Azules y colorados. Estas eran las divisas convencionales en los ejercicios de guerra, y ahora se identificaban los grupos que estaban dispuestos a convocar a elecciones sin proscripciones y los que no estaban dispuestos a convocar a elecciones. En realidad, la diferencia era que los primeros tenían una lista menor de proscritos. Eso era todo. Había que trabajar en el tema y yo era periodista. Me dieron instrucciones que eran las normales. Las que desarrolla un director para demostrar que manda aunque constituya el abc del periodismo más rutinario. Mientras escuchaba el tono normalmente sarcástico y despectivo de nuestro director, yo pensaba en Mariana. Cuando la reunión terminó comenzamos otra en la redacción. Esta sí, para dividirnos las tareas en serio. La secretaria vino a decirme que mi ex mujer había llamado por teléfono varias veces durante los últimos días. Le agradecí la información. Una hora más tarde buscaba un taxi para ir a mi casa, desde allí haría los llamados necesarios para comenzar la indagación sobre el conflicto entre azules y colorados. La mujer del portero había puesto todo en orden. Sobre la mesa de luz, sobre un libro, para que se destacara más, había dejado un anillo y una pulsera que Mariana había olvidado seguramente esa madrugada. La portera no me tenía ninguna simpatía, y según me había contado su marido entre grandes risas y forzados guiños comentaba con acritud mi vida disoluta. Este, por el contrario, era un cómplice simpático y eficaz. Así había sido durante los años que pasé en el departamento. Particularmente durante el último, en que descubrió que esta muchacha, como llamaba a Mariana, tenía para mí un significado diferente a las otras. Lo advirtió cuando volvimos de Mar del Plata hacía ya un año. En tres días había hecho la crónica completa de los sucesos en Bahía Blanca. Los dos barcos pesqueros daneses rompían con su producción el mercado del pescado manejado por la mafia. Primero le explicaron al patrón de los barcos cómo se manejaba el negocio. Este entendió que era irracional y no estaba dispuesto a someterse a las condiciones de la mafia. Sus marineros y oficiales fueron agredidos en varias oportunidades. Como estos sabían defenderse y la cosa iba a terminar en una batalla campal decidieron la acción directa, pero esta vez contra los barcos. Los dos tuvieron misteriosas explosiones en las salas de máquinas que los dejaron inutilizados. El patrón danés hizo una denuncia pública que los diarios de Bahía Blanca recogieron como un simple hecho policial, escamoteando las verdaderas implicancias económicas. Yo escribí toda la historia. Hablé con el patrón danés y sus marineros. También con los pescadores y por último con la mafia.

El danés me dijo que los periodistas eran venales y cobardes, realmente una mierda, palabra que pronunciaba a la perfección a pesar de su mal manejo del español. Sus marineros, la mayoría daneses y portugueses, ni siquiera me contestaron, lo cual era lógico porque tampoco entendían lo que les preguntaba y si alguno entendía el español lo disimulaba. Los pescadores locales, la mayor parte italianos o descendientes de italianos, expresaban una ingenuidad conmovedora. No sabían nada y tenían una gran admiración por la eficiencia de los pescadores daneses, de los gringos, así los llamaban como si ellos fueran nativos de varías generaciones. Los representantes de la mafia me recibieron en la Asociación de Patrones de Pesca. No podían explicarse qué había pasado en las calderas de los dos barcos. Siempre hay accidentes con motores «¿verdad, Luigi?», preguntaba uno al otro, y este comenzaba a relatar una larga historia de accidentes en barcos de la zona debidos al descuido o la fatalidad. Luigi era el lenguaraz de la Asociación, ese era el nombre que había institucionalizado la mafia en la banquina de pescadores. Luigi era en realidad un delincuente simpático. Casi con lágrimas en los ojos me explicó hasta qué punto lo que había pasado constituía una tragedia para el pobre danés que daba de comer a veinte familias de pescadores, pero que se había negado a disminuir su producción, con lo cual había forzado hasta límites intolerables el trabajo de sus motores. Por eso era lógico lo que había pasado. Les comenté que en realidad en la ciudad se decía que habían sido dos bombas las que habían estallado en las bodegas del barco. Se mostraron horrorizados preguntándose entre grandes gestos de consternación quién podría haber sido el criminal capaz de una cosa así. Entonces Luigi se preguntó si no podría haber sido una venganza, porque al danés le gustaban mucho las mujeres. A esta altura, la conversación había derivado en un sainete festejado por más de diez pescadores que rodeaban a sus patrones. Volví a mi hotel y escribí tres largas notas contando todo y de paso crucificando a los de la mafia con nombre y apellidos. Sabía que no iba a pasar nada. El danés no pescaría más y los barcos serían comprados a muy poco precio, por los patrones de la mafia. Si alguna vez se enteraban de mis notas comentarían que los periodistas de la ciudad, todos una mierda, son capaces de inventar cualquier cosa para llenar las páginas de una revista. Pagué el hotel y me dirigí hacia Mar del Plata.

Durante esos dos días y medio, en lugar de indignarme ante la hipocresía y el abuso, me sentí de buen humor. El danés tenía razón pero no era nada simpático. Sus marineros menos. En cambio los italianos eran una fiesta. Ya era de noche y no había pensado en la niebla al lado del mar. Mi auto tenía faros para la niebla pero el camino era estrecho y peligroso. Ahora pienso que fue una especie de suicidio correr a esa velocidad sin ver más allá de tres o cuatro metros. Sin embargo mi único pensamiento era Mariana. Un espeso y viscoso manto amarillento se adhería al parabrisas del auto y solamente podía intuir la dirección general del camino rectificando el rumbo cada vez que sentía la banquina bajo las ruedas. Afortunadamente no había otros autos en el camino. El papel con la dirección de Mariana en Mar del Plata estaba en el bolsillo de mi camisa. No sabía qué iba a encontrar. Tal vez nada. Tres días atrás habíamos estado en el escritorio de su casa en nuestro segundo encuentro. Ella viajaba al día siguiente a Mar del Plata. ¿Y si no lo hubiera hecho? ¿Y si hubiera surgido cualquier complicación? ¿Si simplemente hubiera cambiado de opinión? Me maldije por no preguntar el número de teléfono de Mar del Plata, aunque lo más probable era que el departamento no tuviera teléfono. Debí llamarla a Buenos Aires el día de su partida. Con toda seguridad no había viajado a la mañana. No tenía apuro. Yo llegaba días más tarde y Mariana no hacía nada por las mañanas. Debí asegurarme que estaría en Mar del Plata.

Todo había sido tan natural, tan lógico, si esta arbitraria calificación se le puede dar a las cosas ilógicas de la vida. El encuentro, la aparición de Remigio, la larga conversación, confesión casi, en el auto. La mutua confianza generada a lo largo de esas horas silenciosas, vacías, de la ciudad dormida. El encuentro al día siguiente, después de mi llamado, el beso, el único beso y la cita, esta loca cita a cuatrocientos kilómetros de distancia que me empujaba con furia por una carretera desierta, pero invisible. Lo curioso es que en ningún momento, durante los dos días y medio en que estuve en Bahía Blanca, tuve la menor duda de que Mariana pudiera no acudir a la cita. Ni me interrogué sobre esto ni se me ocurrió pensarlo. Recién en ese momento, en la carretera, cuando me asaltó la idea de que no pudiera venir, advertí qué fácil había sido todo. Casi mágico. Sin buscarlo, ni pretenderlo, ni imaginarlo. Solamente un llamado para decir, vuelvo en una semana o diez días. Si no te llamo es porque soy un escriba asalariado que tiene que correr a donde lo mandan para ganarse el pan. Pero vuelvo. Y no había habido tiempo de decir nada de eso, al contrario. «Se me ocurre una idea -dijo-, tengo una amiga que no usa durante el invierno su departamento en Mar del Plata». Y el mundo había cambiado en ese momento. Todo fue tan simple y natural, habían ocurrido tantas cosas entre los dos, absolutamente nada, salvo una larga conversación y un beso, que fue después, no antes de pactar la cita en Mar del Plata y yo lo había aceptado como la natural consecuencia, seguramente, de mi irresistible atractivo. En ese preciso momento a más de cien kilómetros por hora, en plena niebla, a ciegas, y lleno de dudas, alcancé a comprender la auténtica medida de mi imbecilidad, de mi soberbia, de mi ingenua, irritante e injustificable estupidez. A los treinta y ocho años, aparentemente no había aprendido nada. Ni siquiera la adecuada valoración de mí mismo, en algo tan pragmático como son las relaciones con las mujeres. En ese preciso momento se me ocurrió advertir que en realidad sin ser viejo ya no era tan joven, que además era normalmente pobre y con responsabilidades, que si bien no era enteramente mal parecido en opinión de mi propia estimación y de algunas amigas verdaderas, tampoco era un personaje irresistible. Todo lo contrario. Y además, lo suficientemente cínico, incrédulo, y escéptico como para no generar en nadie, ni voluntaria ni involuntariamente, la menor esperanza de un romance profundo y duradero. ¿Por qué no había pensado en esto en los dos días transcurridos en paz y soledad en Bahía Blanca? No podía explicármelo, salvo que llegara a autoagredirme sin ninguna piedad, poniendo en duda mi natural actitud caritativa, particularmente si yo era el objeto de ella. Como soy cobarde, la idea de que Mariana no estuviera en Mar del Plata me decidió a levantar el pie del acelerador y conducir con prudencia. También pensé marchar a un pequeño hotel cerca del puerto, comer en un buen restaurante, pescados y mariscos, acompañados de buen vino, para restaurar mi propia estimación y mi confianza en la vida. Después, es decir mañana, iría a la banquina de pescadores, para seguir investigando el tema de la mafia en el negocio de la pesca. Eso explicaría a la revista. La investigación me había llevado a Mar del Plata. Justificaba el viaje y los viáticos. Tal vez me quedaba, tal vez no. Tal vez volvía a Buenos Aires al día siguiente. Ya había llegado a la conclusión de que Mariana no iba a cumplir con su promesa. Seguí siendo cobarde. Comencé a reflexionar sobre esa hipótesis. Tal vez así era mejor. Era muy joven y muy neurótica. Seguramente. Podría haber sido grave. Con alarma, me dije a mí mismo miserable. «Hasta podría haberme enamorado». Pero no soy tan cobarde ni miserable como me describo. A partir del momento en que me asaltó la idea de que pudiera no estar en Mar del Plata, esperándome, comencé a sufrir. Me sentí destrozado. Toda mi alegría y seguridad de las últimas cuarenta y ocho horas desaparecieron en medio de la niebla que se hizo todavía más hostil y amenazadora. Es que ya la amaba. No había pensado en ningún momento en ella, porque pensaba continuamente en ella. Porque no pensaba en otra cosa. Porque estaba dispuesto a dar muchos años de mi vida por unos pocos con ella. Porque sentía todavía en mis brazos el roce de su salto de cama y la calidez de su cuerpo. Porque fue el beso más tierno, dulce y apasionado que nadie me había dado jamás, y si me lo habían dado lo había olvidado, lo que en definitiva es la misma cosa. Como seguramente también alguna vez olvidaría este. Pero no importaba, porque la vida es así. Porque se puede cambiar parte de la vida, a veces, pero no la vida que siempre es igual o absolutamente cambiante o diferente, pero siempre igual en su profunda, vital, auténtica y apasionante realidad. Y por eso es eterna, a pesar de la tristeza y el dolor y la decepción y la muerte.

Y ahora en esta noche inmensa, ciega, aterrorizadora, en que el ruido del motor tapa el rugido del mar a pocos metros, donde la violencia, la tragedia o la muerte podían estar acechando en cada curva, la amaba furiosamente y deseaba con absoluta locura que estuviera esperándome y simplemente no podía creer que pudiera ser de otra manera porque eso sí, hubiera sido muy injusto. Entonces aceleré nuevamente el auto, pero como si hubiera habido alguna extraña, misteriosa e indescifrable relación entre el curso de mis pensamientos y esa noche agobiadora, la niebla desapareció de pronto y penetré una enorme, gigantesca, bellísima noche estrellada sobre las luces del puerto de Mar del Plata que se reflejaban en el mar, mientras otras luces inciertas, erráticas y casi imperceptibles indicaban el rumbo de los barcos de pescadores que marchaban hacia un horizonte imposible de descifrar. Seguí por el camino de la costa hasta Playa Grande, y me detuve en una estación de servicio para cargar nafta y preguntar por la ubicación del departamento. Era muy cerca. Un enorme edificio de departamentos sobre la playa. Llamé por el portero eléctrico y no obtuve respuesta. Nuevamente me asaltaron las dudas y vacilaciones que me habían angustiado durante la loca carrera entre la niebla. Habría de descubrir con el tiempo que esas dudas y vacilaciones no eran otra cosa que mi propia inseguridad, que se expresaba cada vez que tenía que enfrentar algo realmente importante. Y eso fue un grave descubrimiento que debía mantener en secreto, porque la imagen que yo ofrecía a los otros y a mí mismo, era precisamente la contraria. Cualquiera podía jurar que yo me movía con una gran seguridad en mí mismo, que aun mi desparpajo y tranquilidad en la actividad profesional o en el amor, eran la prueba de una seguridad en mí mismo que lindaba con la soberbia.

Y no era así de ninguna manera, puesto que en ese momento en que casi con furor e indignada obstinación oprimía el timbre llamando al departamento en que debía estar Mariana me sentía burlado, no solamente por ella, por no haber acudido a la cita, sino por mí mismo, por la ridícula pretensión de suponer que era capaz de lograr así, mágicamente, que una mujer que acababa de conocer recorriera cuatrocientos kilómetros solo para verme y decirme, por qué no, que me amaba tanto como yo me imaginaba que la amaba a ella. Y de pronto aprendí la segunda lección importante de esa noche que había comenzado incierta y continuaría siendo terrible, porque la voz de Mariana contestó por el portero eléctrico preguntando si era yo. Y así de pronto, en una transformación que ni yo mismo tuve tiempo, ni interés ni curiosidad por analizar, volví a convertirme en quien se suponía que había sido hasta ese momento, sin dudas absurdas ni temores infantiles. Y cuando subía por el ascensor hasta aquel piso doce me asombré reflexionando sobre esa extraña muchacha que había dicho solamente «se me ocurre una idea», y así, sencillamente, había llevado la idea a la práctica. Y no quise pensar en todas las buenas ideas que a mí se me habían ocurrido a lo largo de mi vida y no había llevado a la práctica, ni quise analizar por qué había sido de esa manera. Ya me había tratado demasiado mal por esa noche.

Mariana estaba envuelta en una toalla. Me dio un rápido beso en la boca y se marchó hacia el baño.

-Servite un whisky -dijo mientras se iba-, me estaba bañando, por eso no escuché el timbre. ¿Hace mucho que llamabas? -sin esperar mi respuesta continuó-. Me imagino que no habrás comido. ¿Tenés ganas de que vayamos a un restaurante que me han recomendado? No es nuevo, es bueno. ¿Cómo fue el viaje?

Yo escuchaba esta charla imparable sentado en el living, mientras observaba el pequeño departamento. Era un departamento convencional, amueblado con las cosas elementales para el poco uso que se le da durante el año, salvo uno o dos meses en el verano. Pero era lindo y de buen gusto. Mariana salió del baño. Seguía envuelta en una toalla. «Hola, mi amor», y fue la sonrisa más encantadora del mundo. «Hola», contesté como un tonto. Entró al dormitorio y cerró la puerta. Me serví el whisky. Lo necesitaba. En ese momento era absolutamente feliz. Sabía que nada podía ocurrir que cambiara mi estado de ánimo. Cuando volví a sentarme y tomé un largo trago de whisky sin hielo, pensé que a veces mi soberbia estaba justificada. De todas maneras resolví no tomar iniciativas. Mi valija estaba en el auto, no la había subido. Unos momentos más tarde Mariana volvió al living vestida con pantalones y suéter. Se acercó y me besó ligeramente, luego fue a sentarse en otro sillón.

-Contame cómo te fue con los pescadores y los barcos dinamitados -me di cuenta que estaba muy nerviosa. Que toda esa naturalidad no era más que una farsa. Y me gustó que así fuera. Le conté todo haciendo derroches de buen humor. Reproduje el diálogo con los pescadores en italiano. Mariana se reía con gusto, con placer, y yo estaba feliz de verla y oírla reírse de ese modo. Después bajamos y fuimos hasta el restaurante donde el propietario vino a saludarme. Mariana estaba sorprendida. Lo cierto es que en algunas buenas épocas había gastado lo suficiente en ese restaurante como para que me recordaran. La mujer del dueño era la cocinera, y a instancias de su marido también vino a saludarme. Se la presenté a Mariana, que estaba encantada. Fui a la cocina y encargué el menú.

Empezamos con vino y jamón serrano. Después llegaron vieyras frescas en salsa madeira, y por fin una gallina al cognac, entré las protestas de Mariana que declaraba su incapacidad para seguir comiendo. Después de la segunda botella de vino, el dueño del restaurante nos preparó crepés suzette sin que se lo pidiéramos.

Mientras comíamos yo contaba toda clase de historias sobre mi vida, mi profesión y mis aventuras como corresponsal. Esa primera etapa de relaciones entre un hombre y una mujer generalmente es perfecta. Mariana me contó sobre sus años en un colegio en Suiza y un internado en Francia. De su madre apenas hablaba y de su padre, a quien quería mucho, recordaba su fuga por Europa auxiliado por diversos grupos que no sabía identificar o que no quería identificar. Cuando dijo que yo le recordaba a su padre, no precisamente en el aspecto físico, sino en la manera de ser, no tuve ninguna duda de que todo estaba resuelto en nuestras relaciones. Para mal o para bien, el tiempo nos daría la respuesta. Demorábamos la salida del restaurante hasta que el patrón, su mujer y un ayudante comenzaron a apilar las sillas arriba de las mesas como clara indicación de que nos estaban despidiendo. Entonces salimos al frío de la noche después de comprometernos a volver. Nos tomamos de la mano y del brazo mientras caminábamos hasta el auto donde nos besamos con deleite.

El vino, la buena comida, la calidez del restaurante, la conversación y los recuerdos habían realizado una obra perfecta. Cinco minutos más tarde llegamos al departamento. Cuando bajamos del auto, Mariana tomó nuevamente la iniciativa:

-¿No trajiste alguna valija?

-Sí.

-No creo que valga la pena buscar hotel a esta hora de la noche.

El comentario era suficientemente absurdo como para no evaluarlo en su auténtica realidad.

-Es cierto -contesté como un idiota.

Subimos con mi valija que dejé en el living, mientras Mariana marchaba a la cocina a preparar más café. Yo la seguí y allí empezaron mis iniciativas. La tomé entre mis brazos y la besé. Nos fuimos excitando hasta que abrazados, caminamos hasta el dormitorio. Mariana había abandonado la idea de tomar café. Nos desnudamos y luego salió a apagar las luces del living y de la cocina. Cuando volvió yo estaba en la cama. Pensé tontamente que jamás me había imaginado que desnuda fuera tan hermosa. Nos acariciamos lentamente, sin apuro. Teníamos toda la noche y los próximos días y noches para nosotros. Todo había sido muy bueno y nada justificaba la violencia, el apuro, o la impaciencia. Pero ella me urgió a que la penetrara y me rogó que sintiera el orgasmo. Más exactamente, que terminara. Después entendí que ella sabía que no iba a sentir el orgasmo y que toda la pasión y el amor y el deseo y la voluntad de placer se habían transformado en ella en una rigidez y una desesperación intolerable. Mariana se había preparado para hacer el amor y sentir plenamente, y no lo había logrado y hasta era posible que nunca lo hubiera logrado.

Evocando todas las circunstancias y detalles de esa relación, cuando ella sollozaba en mis brazos en el mismo estilo angustioso y desesperado en que lo había hecho en nuestro primer encuentro advertí la urgencia, ta torpeza, la ansiosa y frenética búsqueda de placer y la triste, violenta, agresiva frustración posterior, en un desenlace que jamás hubiera sospechado ni imaginado. Entonces yo me sentí torpe, inútil, incapaz de hacer gozar, me sentí tonto e inmaduro, a pesar de mi supuesta experiencia en las cosas del sexo y el amor, estupefacto y desolado ante esa mujer, que no era una mujer, ante esa muchacha bella, atractiva, excitante, como hecha para el amor y el placer, pero incapaz de gozarlos y vivirlos y disfrutarlo con pasión y deleite y plenitud. Me sentí mal, pero seguramente no tan mal como ella, a quien abracé y acaricié con ternura, y besé sus ojos cerrados y llenos de lágrimas y sus labios apretados seguramente para no dejar escapar un grito de dolor y frustración y decepción y acaricié sus hombros tensos, rígidos, suaves y cálidos, y entonces supe que estaba perdido, porque la amaba más que nunca y jamás podría abandonarla y dedicaría mi inteligencia, la que tuviera, mi tenacidad, mi imaginación, mi amor y una profunda ternura en lograr que Mariana, mi dulce y encantadora Mariana, lograra ser feliz en el amor. Entonces me contó con voz grave, triste, sin esperanza, cómo había sido su primera relación sexual, con lo cual quiso explicar la razón de su imposibilidad de alcanzar el orgasmo. Y así, en un largo relato, áspero al principio, sin pasión después y con una profunda tristeza al final, se fue quedando dormida entre mis brazos. Yo apagué la luz, y sólo pude dormirme cuando las cortinas de las ventanas del dormitorio adquirieron un tono azulado y frío, porque en este lugar del mundo iba a comenzar un nuevo día.

CUATRO

La crisis dentro de las Fuerzas Armadas se agudizaba a lo largo de las horas. Cada periodista, cada político y aun cada militar hacía un recuento globular para ver cuántas unidades de las fuerzas estaban a favor de los colorados y cuántas a favor de los azules. Como casi todas las crisis institucionales en esta área, que había sido en los últimos años y seguía siendo la más conflictiva, los sucesos evolucionaban hacia su decisión final, de acuerdo al número, la ubicación o eventualmente a los actos generados en alguna unidad importante, o proclamados por alguien, algún jefe u oficial, que estuviera decidido a hacer la guerra. Ambos grupos se aproximaban a esta situación con el mismo fervor y desde el punto de vista teórico, expresaban aun cuando no públicamente, una variada argumentación a favor de su posición o en contra de la opuesta, más o menos de igual validez. Los colorados sacaron algunas tropas a la calle y las estacionaron en lugares vecinos a la Casa de Gobierno y el Comando en Jefe del Ejército.

La Marina permanecía deliberadamente indefinida, en el convencimiento de que, aun cuando coincidiera en líneas generales con la posición colorada, se trataba en definitiva de una crisis interna del Ejército. Esperaban ser espectadores, independientemente de que en el momento de la victoria de cualquiera de los dos bandos, expondrían sus pretensiones para obtener algún rédito del conflicto.

En el caso de la aeronáutica, la indefinición era una suerte de filosofía de participación, porque se trataba del arma menos poderosa desde el punto de vista de la guerra. Mientras iba completando mi panorama con la información que me transmitían algunos colegas y militares amigos, Mariana me llamó para que esa noche, como todas, comiéramos juntos. Le contesté afirmativamente y continué mi encuesta. Los azules se habían hecho fuertes en Campo de Mayo, lugar que tradicionalmente agrupaba a varias unidades poderosas del ejército, aún cuando era difícil pronosticar con cuántas realmente contaban. Supongo que durante esos días el servicio telefónico, normalmente imperfecto en Buenos Aires, debe haber sido sometido a un desgaste extra, porque la guerra empezó a través de las comunicaciones, de las consultas y de los chismes de quienes querían saber, o necesitaban saber, cómo habría de resolverse el conflicto.

Ninguno de los grupos en pugna se decidía a destruir el sistema de comunicaciones en el área contraria, porque eso le permitía informarse de lo que pensaba, decía o hacía el enemigo. La posición de la Marina fue precisándose y resolviéndose nítidamente a favor de los colorados, no solamente por coincidencia ideológica, sino porque estimaba que estos eran la minoría, y en la tradicional armonía y desarmonía entre las fuerzas, a la Marina le convenía que ganara el grupo menor para deteriorar la fracción mayoritaria en el Ejército, porque este tuvo siempre una marcada preeminencia en la vida del país. Desde la aparición en el mundo occidental del Ejército moderno, esta guerra cordial, y a veces no tan cordial, casi siempre secreta, entre las tres armas principales, Ejército, Marina y Aeronáutica, había sido una constante. Nuestro país no escapaba a la norma.

Buscando en mi pequeño escritorio algunos números telefónicos, encontré el original de un poema que había escrito en Mar del Plata, en los días en que comenzaron mis apasionantes y conflictivas relaciones con Mariana. La lectura de estas pocas líneas me hizo retroceder un año, a otra guerra de sabor y sentido diferente a esta, sobre la cual al día siguiente debía escribir mi primera nota. Era un poema no demasiado bueno, pero expresaba el clima en que habrían de desarrollarse nuestras relaciones y la irremediable convicción de que iba a ser imposible escapar al destino y, más aún, no había forma de intentarlo. Como expresión literaria no era gran cosa, pero como definición clara de nuestra neurosis, para calificar de alguna manera nuestro amor, era una pieza clave. A pesar del triste epílogo de nuestra primera noche juntos, despertamos más enamorados que nunca. Francamente felices.

Teníamos la convicción de que era bueno estar juntos, y eso resolvía la mayor parte de las cosas, aun las que nos habían angustiado hacía algunas horas. Nos levantamos para almorzar, casi al mediodía. Nos bañamos y vestimos y salimos a caminar en un día frío, sin nubes y con un sol radiante. Muchas veces, en este último año, me he sentido feliz y alegre con Mariana, pero jamás olvidaré particularmente aquel día, en que caminando por la banquina de pescadores, la asombré comiendo calamaretis crudos, y la divertí discutiendo en italiano con los pescadores sobre la mafia que controlaba el negocio.

-Dimentica el lavoro -me dijo un viejo encantador- con cuesta signorina tanto bella...

Le hicimos caso. Fuimos a un restaurante que nos recomendó el viejo. Era de su hija.

Durante el almuerzo le expliqué a Mariana, que me miraba como si yo fuera realmente fascinante, mis ideas sobre la vida y el destino.

De una manera elíptica y sin aludir de manera directa a su problema sexual, razoné sobre las circunstancias en que la gente se encuentra en la vida.

-Yo no creo en la casualidad -dije-, todo está armado de manera que ocurra lo que está previsto que deba ocurrir. Bueno o malo. Por supuesto que eso que ocurre ha sido generado, preparado, elaborado y aun decidido por nosotros, pero eso es parte de lo que ya estaba previsto. Por eso hacemos precisamente esto y no aquello. Por alguna circunstancia que llaman destino, fatalidad, suerte y otros, azar, encontramos a alguien o perdemos a alguien en un determinado momento sin haberlo previsto de manera cierta y aun sin haberlo preparado o imaginado. El momento de hoy, este minuto, este segundo, este instante, es la inexorable consecuencia de todos los segundos y minutos de mi vida, no solamente la continuidad, sino la acumulación así como también la consecuencia de cada uno de tus minutos y actos. Tal vez si alguno de ellos no se hubiera realizado, si no hubiera existido, si hubiera habido un cambio, aparentemente intrascendente, este minuto de hoy no hubiera llegado jamás. Muchas veces imagino el extraño curso de los acontecimientos humanos. En primer lugar de los míos. Me pregunto sobre la razón o el estímulo que me llevó a actuar de tal o cual manera. Tal vez las mismas razones de aburrimiento, indiferencia o indecisión podrían haberme hecho entrar a un lugar diferente de aquel en que te conocí. A otro lugar cercano o lejano o tal vez al mismo, pero una hora antes o unos minutos después. Quién sabe. También estamos acá como consecuencia de nuestros errores, de nuestras tristezas, de las alegrías, de la soledad, en fin, de la vida en todas sus formas. De aquella vida precisa que tuvimos, y no de otra que tal vez nos hubiera llevado a otra parte, quizá con otra persona o con ninguna.

Mariana me había tomado una mano y me miraba con ternura. Por tercera vez el camarero del restaurante se había acercado a preguntarnos qué queríamos comer, y no le habíamos contestado. Ahora lo llamé y le pedí, estaba en el menú, una bullabaisse y una botella de vino blanco bien frío.

-Traiga el vino ya -le dije. Fue el desayuno.

-Yo no sé expresarme muy bien -dijo Mariana, lo cual no era verdad y lo había probado durante su larga y triste confesión de la noche anterior-, pero estos problemas que yo tengo y que me atormentan, y que imagino consecuencia no solamente de mis malas experiencias, sino de una falta de educación en estas cosas, tal vez por carencia de una madre o por un padre demasiado ocupado en sí mismo y en vivir la vida aceleradamente, ya hoy no me parece tan trágico ni irreparable. Tengo la seguridad de que juntos lograremos resolverlo. Anoche mismo -y bajó la voz para decirlo a pesar de que estábamos solos en el restaurante- tuve la convicción, en un momento dado, de que iba a sentir, pero después fue tal mi ansiedad, el terror de no alcanzar la meta, que creo que yo misma deliberadamente me frustré. Pero sentí que podía hacerlo. Que estaba muy cerca y jamás me había pasado algo así. Deliberadamente evitó profundizar el tema en ese momento.

-Mi amor -le dije-, en la mayor parte de los casos, probablemente en todos, uno mismo es el que se niega el derecho a llegar al clímax y como consecuencia al orgasmo. Así como uno lo niega y lo rechaza involuntariamente, así puede alcanzarlo. Es un problema de tiempo y de reiteración. En ese sentido quiero que sepas que por mi parte estoy dispuesto -y aquí puse una expresión ridículamente seria- a insistir todas las veces que sea posible para superar el problema. Desde este momento me condeno definitivamente a convertirme en el instrumento de tu placer y satisfacción sexual. Y si alguna vez no estoy a la altura de tus expectativas, te autorizo a que me empujes por la ventana a donde yo estaré asomado, temblando de miedo, pero convencido de que ya mi vida no tiene objeto.

Mariana se rió con este discurso que en definitiva no hacía más que expresar en broma y con grotesca solemnidad, mi decisión de la madrugada, mientras dormía entre mis brazos.

No supe en ese momento si mi actitud era la correcta, pero los hechos posteriores me indicaron que el camino no era equivocado. Dramatizar sobre las cosas ya de por sí dramáticas me parece inútil. Innecesario.

De pronto llegó más gente al restaurante. Desde el puerto los pescadores subían por la calle y pasaban frente a las ventanas desde donde nos miraban sin curiosidad. El camarero trajo el vino, me lo dio a probar y lo sirvió.

-A lo único que no hay que acostumbrarse es a la costumbre -dije continuando la conversación-. A partir de aquí, de este momento, y me refiero al momento en que nos vimos por primera vez, todo va a ser diferente. ¿Por qué? Simplemente porque cada vez que sumamos una nueva experiencia, hecho, sensación o conocimiento, todo es imperceptiblemente diferente. Y de pronto, eso que aparece inicialmente imperceptible en nuestra vida se convierte en una especie de vendaval, que barre con todo lo que hasta ayer nos parecía inevitable, cierto, ineludible. De pronto descubrimos que ya podemos ser diferentes, aunque continuemos siendo los mismos. Claro está que a veces no nos damos cuenta. En ese caso perdemos una buena oportunidad de vivir la transformación plenamente conscientes, y en consecuencia, con más curiosidad, deleite o intensidad. La gente generalmente no advierte que todos los días son diferentes. Mejores o peores, pero sutil o brutalmente diferentes. Es como si naciéramos de nuevo y el pasado no fuera una carga, sino un conjunto de hechos y circunstancias incorporadas a nosotros, pero para comparar con lo que ahora se vive, aun cuando no es de ninguna manera comparable. Eso ocurre también con el sexo y el amor. Jamás es igual que la vez anterior, ya sea que se haga o se viva con la misma persona, y aparentemente se repitan todos los sutiles, deliciosos y excitantes hechos de la aproximación, de la búsqueda y el desenlace del deleite y el placer. Y no es comparable porque con el placer intenso ocurre como con el dolor intenso. No se recuerda vivamente. Se recuerda racionalizando. Pensamos en las circunstancias del amor, lo evocamos y lo recordamos con deleite, indiferencia o sin placer, pero nos resulta imposible revivir plenamente las sensaciones, el éxtasis, la dolorosa alegría del orgasmo, la angustia desesperada de una entrega libre y total. -Mariana me miraba atentamente.

-Claro -dijo-, no es mi caso. Yo solo tengo desesperación y frustración para recordar.

-¿Solamente? -pregunté a mi vez.

-Bueno -vaciló-, no exactamente así. Yo también evoco el placer. Anoche fui feliz. Tus caricias, tus besos. Cómo me besaste... Todo el cuerpo. Sentía tu boca en todas partes. Sí, sentí un gran placer. Después fue diferente. ¿Sabes? Me duele. Me duele tu sexo y a la vez lo quiero dentro mío, pero entonces el dolor y la seguridad de que no voy a sentir me ponen rígida, dura, se acaba el placer, ya no quiero más nada, quiero que termines y salgas y te odio y me odio. Mi amor... -me tomó la mano-. Yo sé que no tenés la culpa. Que la culpa es mía. Sos muy hombre y por eso sé que finalmente voy a sentir como una mujer normal.

-La culpa, detesto esa palabra, la culpa, no existe. Cada uno hace lo que puede y lo que no se puede no es culpa de nadie. Simplemente es así...

El mozo llegó con la comida. La bullabaisse no era exactamente eso. Nos habían traído una especie de sopa de pescado con muchos mariscos y estaba muy rica.

Comiendo no se debe hablar de sexo. No porque no tenga relación una cosa con la otra, sino porque ambas son importantes en sí mismas, y no diré de la misma jerarquía e importancia por puro prejuicio. Pero en el fondo sí creo que tienen una gran importancia. Ambas cosas. Después de comer caminamos por el puerto tomados de la mano. La buena comida y el vino, la tarde fría, ahora un poco nublada, la soledad de Mar del Plata en invierno, el silencio en la costanera y la presencia apasionada del mar habían creado el clima más a propósito para una pareja que recién empezaba a amarse.

Volvimos al departamento. Tomamos café y todavía un trago de whisky de una botella que había traído en mi equipaje, porque completaba siempre la breve serie de artículos de primera necesidad con los cuales viajaba. Le propuse ir a la cama.

-Te has tomado con plena conciencia y responsabilidad la tarea de hacerme superar mis problemas -dijo Mariana.

No puedo decir si había algún acento especial en la forma de pronunciar sus palabras o alguna intensidad en el tono de su voz. Lo más terrible es que no había nada. No se asomaba ningún sentimiento ni emoción. Podría haber dicho: «vamos a encender el televisor para ver alguna serie». Yo la observé atentamente. Me serví más whisky. Mariana se acercó y suavemente me sacó el vaso de la mano.

-No, ya es demasiado. Perdoname. No puedo evitar el miedo. Ya empiezo a angustiarme pensando que esperas algo de mí que no podré darte. Quién sino yo querría ser feliz y vivir plenamente el amor y gozar contigo -se sentó a mi lado-. Mi amor -dijo- abrazame. Apretame con fuerza. Debes tener paciencia. Soy un poco loca. ¿Sabés?

Vaya si lo sabía. Pero no solamente lo sabía en relación con lo que ya conocía de su vida. Mucho más era lo que yo imaginaba que ocurriría de ahora en adelante, si es que una buena relación de afecto, de amor, de comprensión, comenzaba a remover los hechos y las circunstancias de su vida breve pero perturbada, y yo sabía que no solamente no trataría de evitar que eso ocurriera, sino que por el contrario, estimularía ese proceso de conocimiento como una necesidad natural, inevitable, imperiosa, como la carga lógica del amor, como la extraña y paradójica compensación al placer y la felicidad que sabía que Mariana y nadie más que ella, podía ser capaz de darme. Y tenía absoluta conciencia de que este pensamiento era no solamente arbitrario y antojadizo, sino falso. Porque nadie y menos yo, que no tenía ningún respeto por la permanencia de las cosas, que rechazaba las afirmaciones absolutas y las actitudes sectarias, que me burlaba de los dogmatismos, sabía, pensaba y creía, como lo sigo creyendo ahora, que lo permanente, lo absoluto, lo definitivo, no es condición de la naturaleza humana.

Sin embargo, aunque por una parte racionalizaba estos hechos, por la otra estaba dispuesto a llegar a cualquier extremo para demostrar lo contrario, convencido que hasta ese momento mis especulaciones se referían a los otros, pero que yo podía cambiar, con Mariana, claro, las también convencionales convicciones que alentaba sobre la conducta de hombres y mujeres. Y si en definitiva, esto no era así, valía la pena intentarlo.

Realmente lo intentamos. Con pasión, con ternura, con calma, con sabiduría. Atentos a todo lo que pudiera excitar el deseo y el placer. Mariana gozaba mientras gemía como atormentada. Le besé los pies y recorrí con mi lengua entre sus dedos. Besé sus piernas y fui subiendo lentamente hasta que encontré su vagina como una flor rosada y deliciosa. Su placer era violento y terrible, pero el mío era casi incontrolable. Me tomó la cabeza sin ninguna voluntad de apartarme gimiendo dulcemente, entrecortadamente, moviéndose lentamente hasta que el orgasmo le hizo agitar la cintura y un grito ahogado, casi inaudible, desesperado, feliz y regocijante me indicó que todo estaba bien, que se había cumplido mi propósito. Me ayudó a cubrirla con mi cuerpo, me besaba con placer entre sollozos mientras yo la penetraba, y así como yo había hecho lo posible porque ella alcanzara el orgasmo, ella hizo todo lo posible porque yo también lograra el clímax total. Y lo logró. Fue todo de tal intensidad que quedé aturdido, gozosamente destruido, con una fatiga milenaria, absoluta, como si toda la vida se hubiera ido en mi sexo y ahora la hacía suspirar entrecortadamente con un placer imposible. Mariana repetía, dulcemente, con voz entrecortada «mi amor», «mi amor».

Nos despertamos cuando el gris acerado de un crepúsculo con nubes nos invitaba a quedarnos en la cama, dedicados a sentir nuestra piel, nuestro calor. El deleite.

CINCO

Después de hacer algunos llamados telefónicos tomé el auto y me fui a Barracas. Al comienzo de la Avenida Patricios me detuvo un centinela del ejército. Había barreras y dos grupos con un fusil ametrallador en posición de disparar. Me explicó el soldado que no podía pasar. Le mostré la credencial de periodista y me dijo que solamente podía pasar a pie.

Dejé el auto a media cuadra, fuera de la línea de tiro del fusil ametrallador, y pasé nuevamente cerca del centinela, que me saludó con un gesto. Me había hablado con corrección, pero con firmeza. Estaba en la guerra y la guerra era un asunto serio. La fisonomía del barrio era sorprendente, porque allí los aprestos de guerra se mezclaban confusamente con las actividades normales de la vida cotidiana. Cientos de soldados apostados en las puertas de las casas o en camiones, con sus fusiles colgando del hombro y con todos los elementos de campaña, dialogaban con la gente del barrio que les acercaba comida o bebidas. Por supuesto, hubiera sido imposible o inútil pretender saber si la gente se había enterado de cuál era el bando defendido por esos soldados. En realidad para la gente, eso de azules y colorados debía ser una curiosa sofisticación, ajena al hecho específico que dividía a las fuerzas armadas. Para ellos eran soldados. Muchachos de veinte años iguales a sus hijos, sobrinos, nietos o amigos.

Después de cuatro años de gobierno constitucional, con más de treinta y cinco golpes de Estado frustrados, revoluciones y planteos militares con tropas en la calle o sin tropas en la calle, la presencia del ejército en un barrio porteño se había convertido simplemente en un elemento folclórico, un acontecimiento más incorporado a la vida ciudadana con cierta rutina, pero que no dejaba de estimular en la gente sus fibras patrióticas.

Esto siempre le ocurre a los habitantes de nuestro país, que pueden tener muchas reservas frente a las fuerzas armadas pero gozan con entusiasmo durante los desfiles, al paso de las tropas disciplinadas y las fanfarrias heroicas. Pedí hablar con el jefe del regimiento apostado en la zona. Me recibió muy cortésmente pero se negó a dialogar sobre el tema que me interesaba. Me dijo que me dirigiera al Comando en Jefe. Mientras tanto me ofreció café. Se acercaron otros oficiales de menor graduación, entre los cuales descubrí a un ex compañero de colegio. Este fue más locuaz. Caía la tarde en esta especie de feria en que se había convertido el barrio con la presencia de los soldados y supe del número de regimientos, desplazamiento y ubicación de las principales fuerzas. Me despedí y fui hasta un bar. Allí sí se hablaba de política. Me enteré que habían levantado el puente sobre el Riachuelo, para impedir el paso de posibles movilizaciones populares desde Avellaneda.

Hablaron sobre escaramuzas entre fuerzas apostadas en ambas riberas.

-Unos pobres chiquilines muertos -dijo un viejo refiriéndose a los soldados derribados en esas escaramuzas.

-Siempre la misma cosa -comentó otro con aspecto de estibador que se rascaba el pecho de manera mecánica, casi como una caricia y no por la necesidad de reducir alguna picazón-. Estos -movió la cabeza señalando hacia afuera- no quieren que haya elecciones. Los otros quieren que haya, pero para pocos. Siempre la misma joda.

-Y si hay elecciones -terció la mujer que servía las copas en el bar-, al que gane lo bajan como al flaco -terminó con voz grave y rotunda, refiriéndose obviamente a Frondizi.

-Así es -ratificó el presunto estibador-, siempre la misma joda.

Pedí usar el teléfono del bar y llamé a la Escuela Superior de Guerra. Pregunté por un coronel amigo que me atendió en el acto. Le conté lo que había hablado con los oficiales, apostados en la zona. Me preguntó sobre las tropas y le di la información que conocía. Mi amigo coronel era del otro bando, de los azules.

-Necesitamos transporte -me dijo-, hay que trasladar dos regimientos a Campo de Mayo. ¿Podés hacer algo?

-Graciosa pregunta -le contesté-, yo soy periodista y en esta guerra no peleo.

-Esta es una guerra de todos -respondió cortante, pero con buen humor.

Me quedé en silencio unos segundos. Pensé en Mariana esperándome en el departamento o en su casa.

-¿Hasta qué hora vas a estar en la Escuela? -pregunté.

-Hasta que resuelva el problema del transporte.

-Allí te llamo -dije, y corté la comunicación.

Mientras volvía a mi departamento reflexionaba sobre las insólitas características de esta vida. Solamente tenía que hacer una nota periodística. Objetiva, sin compromisos, porque había que vender la revista y demostrar que estábamos bien informados. Pero en esta tarea ya había pasado información de bando a bando, y ahora me proponían el problema de trasladar dos regimientos a Campo de Mayo.

Me acordé de un dirigente del transporte con el cual íbamos a comer a una vieja cantina de Boedo. Fue, muchos años atrás, jefe de los conductores de taxímetros en Buenos Aires.

Cuando llegué a casa hablé con mi amigo, el sindicalista del transporte.

Me comentó la información que tenía. Excelente. Era informado por los conductores de ómnibus que recorrían la ciudad en sus rutas habituales.

-¿Querés que comamos esta noche? -preguntó. Alguna vez voy a escribir sobre la estrecha relación que hay en nuestro país entre la comida y la política, los negocios, el amor, las conspiraciones, la vida y la muerte. Todo se hace en el almuerzo o en la comida, en el café o en el bar.

-Esta noche no -dije-; aunque te parezca curioso, tengo que resolver el traslado de dos regimientos desde Palermo hasta Campo de Mayo.

Esperé el inevitable silencio en el otro extremo de la línea.

-¿Así que para eso llamaste?

-¿Y si no a quién? ¿Al secretario del sindicato de plomeros?

Otro silencio.

-Un momento -dijo. Y enseguida-: ¿Cuántos ómnibus se necesitan?

-Vamos, hombre, vos sos el experto en transporte. Supongo que unos cincuenta.

Otro silencio. Voces. Un conato de discusión terminado abruptamente por mi interlocutor.

-Te paso a buscar por tu casa en media hora. ¿Quién te lo pidió?

Le dije el nombre del coronel.

-Muy bien, decile que cuente con ellos. En poco más de media hora empiezan a concentrarse en Palermo.

-Un momento -aclaré-. Deciles que esperen tus órdenes. Vamos a hablar con el coronel y los llamás desde su despacho.

Hablé con el coronel y le informé las novedades. Se puso muy contento. Cortamos la comunicación después de programar el encuentro en la Escuela de Guerra. El coronel había cumplido o iba a cumplir sin duda la misión que le habían encomendado. Mi dirigente sindical se ganaría unos laureles y ventajas para negociar si ganaban los azules. Yo no había escrito todavía mi nota. Cuando empezaba a hacerlo llamó Mariana. Nos citamos para las once de la noche. Pasaría a buscarla por su casa. No tenía tiempo de escribir, seguramente tampoco podría hacerlo más tarde. Tal vez por la mañana. Soy un periodista atípico. Me levanto temprano y mis horas más productivas son las de la mañana y las primeras horas de la tarde. Durante ese lapso escribo.

Después necesito moverme, trasladarme, hablar, hacer el amor, descubrir las calles y pensar que tengo todo el tiempo que falta para terminar la jornada sin obligaciones ni presiones.

Me serví un whisky y pensé en Mariana. Nuestra primera semana juntos en Mar del Plata había sido una síntesis de lo que sería nuestro año de relaciones. Hasta el día de hoy.