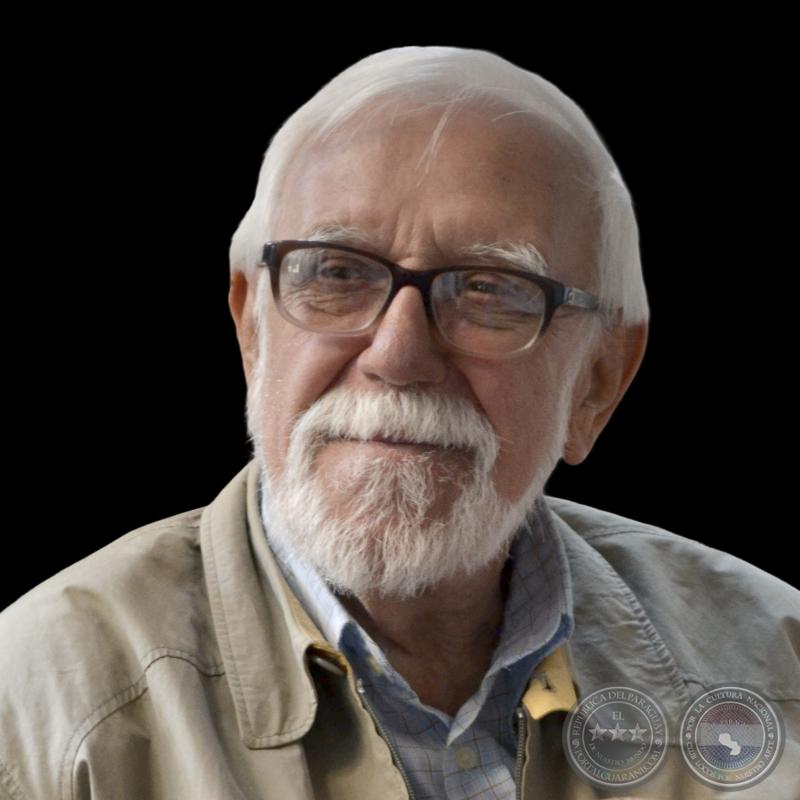

BARTOMEU MELIÀ LLITERES (+)

LA ENTRADA DEL CASTELLANO EN EL GUARANÍ DEL PARAGUAY (Ensayo de BARTOMEU MELIÀ)

LA ENTRADA DEL CASTELLANO EN EL GUARANI DEL PARAGUAY

Publicado en Reinhold Werner (Hrsg), Sprachkontakte …...

Tübingen, 1980, pp. 151-80.

Ensayo de BARTOMEU MELIÀ

LA ENTRADA DEL CASTELLANOEN EL GUARANI DEL PARAGUAY

El "caso Paraguay" ha llamado con frecuencia la atención de los sociolingüistas. "A unique pattern of bilingualism on a national scale in the world", lo denominaba Ferguson (en Rona 1971: 294). Sin embargo, siendo la noción de bilingüismo tan extremadamente relativa, se vuelve necesario precisar su sentido, sobre todo en el caso del Paraguay.

Para el análisis voy a apelar a las clásicas coordenadas de diacronía y sincronía. En el eje de la diacronía analizaré como más significativas algunas transformaciones coloniales del guaraní; en el de la sincronía, la situación actual de diglosia y la hipotética configuración de una "tercera lengua".

1.- LAS TRANSFORMACIONES COLONIALES DEL GUARANÍ

Del bilingüismo paraguayo dieron repetidamente los sociólogos e historiadores -más que los propios lingüistas- una explicación étnica. La razón de ser del bilingüismo paraguayo estaría en el mestizaje biológico, que se instaura con la colonia y se proyecta en la lengua y en la cultura. Esta ideologización del bilingüismo biétnico -"así este hijo de dos razas aprendió dos lenguas desde su cuna" (Insfrán 1942: 61)- ha dominado la interpretación del fenómeno paraguayo en un doble sentido: el bilingüismo es explicado por el mestizaje y el mestizaje vendría demostrado por el bilingüismo, la lingüística presuponiendo una historia de perfecta alianza colonial y la historia presuponiendo un equilibrio lingüístico igualmente perfecto. La bibliografía sobre el bilingüismo del Paraguay se desenvuelve casi toda ella dentro de este paralogismo (Meliá 1974 c: 73-82).

El guaraní paraguayo -prescindo aquí de los dialectos guaraní de diversas parcialidades indígenas actuales-- es el producto de un proceso colonial. Sin embargo, la nación -o naciones- guaraní del Paraguay fueron afectadas por dos tipos de "entrada" colonial: la criolla, realizada por los conquistadores y que se desarrolla en las llamadas ciudades de españoles y en los pueblos de indios a ellos encomendados, y la jesuítica, que se desenvuelve en las llamadas reducciones. Las transformaciones coloniales del guaraní presentan caracteres comunes, aunque también diferencias propiamente dialectales según dependan del colonialismo criollo o del colonialismo reduccional.

1.1.- EL COLONIALISMO CRIOLLO

Un episodio de 1542 -la ciudad de Asunción había sido fundada en 1537 y sólo en ella se daba un asentamiento estable de los inmigrantes españoles- ofrece una buena pista para analizar los orígenes del uso del castellano entre los guaraní.

"Vinieron muy grande cantidad de indios de los naturales de la tierra y comarca de la ciudad [de la Asunción], que todos, uno a uno, vinieron a hablar al gobernador en nuestra lengua castellana, diciendo que en buena hora fuese venido... y en señal de paz y amor alzaban las manos en alto, y en su lenguaje, y muchos en el nuestro, decían que fuesen bienvenidos el gobernador y su gente, y por el camino mostrándose grandes familiares y conversables, como si fueran naturales suyos, nascidos y criados en España" (Cabeza de Vaca 1971: 120-121).

El primer grupo de guaraní que se manifiesta "bilingüe" son adultos que en el uso de la nueva lengua castellana -o más probablemente de algunas palabras o frases de ella- pretenden significar una actitud "política" hacía el que viene. Lo importante no es lo que dicen en la lengua castellana, sino que lo que dicen, lo dicen, o intentan decirlo, en castellano. En este momento, cuando para el guaraní todo el sistema de comunicación social se resuelve suficientemente en su propia lengua, el uso del castellano no responde todavía a ninguna necesidad de comunicación explícita. Eran más bien los intérpretes -los "lenguas", los lenguarazes, como eran llamados- quienes se veían obligados a aprender el guaraní por la necesidad de comunicarse con un hecho social que los englobaba, numérica y económicamente. Sin embargo, en un episodio como el que aquí comento, aun sin llevar la exégesis a extremos demasiado hipotéticos, se puede ver ya anunciada en germen una relación colonial y diglósica en el modo como son pensadas las dos lenguas en contacto. Entre líneas se lee que tanto el modelo de lengua como el modelo de vida son los de España. La primera gran transformación colonial que sufre el guaraní es la de ser situado ideológicamente respecto del español en una relación de dependencia.

La política lingüística de la corona española en sus colonias americanas se extiende también -no podía ser de otro modo- al Paraguay (Meliá 1969 a: 23-27). Algunos hechos, sin embargo, parecen haber obstaculizado y retardado la entrada del castellano en el Paraguay, dando origen a la especificidad del caso.

Voy a retener algunos de estos hechos de importancia sociolingüística.

La emigración española al Paraguay fue relativamente débil y para fines del siglo XVI había casi cesado. La administración colonial estaba en manos de hispanohablantes y se desenvolvía, especialmente en relación con la metrópoli, en castellano, pero fueron siempre escasos los instrumentos con que contaba para introducir efectivamente la lengua castellana, como podrían haber sido escuelas, libros, tal vez teatro o predicación religiosa. Pero, sobre todo, el Paraguay, "tierra pobre" colonialmente hablando, permaneció demográficamente indígena.

La sobrevivencia de un núcleo mayoritario indígena en el Paraguay, no debe ocultar el hecho de que aquí lo mismo que en otras regiones coloniales de América, se dio un alarmante hundimiento demográfico de la población guaraní. Aunque los datos son imprecisos en cuanto a cifras exactas, se ha podido calcular que la población guaraní pasó de unos 200.000, en la comarca de Asunción hacia la época de su fundación, a unos 28.200 en 1617, cuando la población española o criolla no era de más de 350 vecinos (Necker 1975: 145; Mora 1973: 32).

Un aspecto de la nueva realidad demográfica del Paraguay colonial lo constituye el mestizaje. Qué dimensiones tuvo el fenómeno no es fácil de ser determinado. Teniendo en cuenta que en la categoría de "españoles" se incluía a los mestizos y no solamente a los criollos, la población mestizo-criolla contaba con unas 4.500 personas hacia 1650 (Mora 1973: 67). Pero la ideología colonial discriminaba y postergaba a los indios y aun a los mestizos; de ahí el interés de unos y otros de pasar por "españoles". No se entiende de otro modo que en el censo de 1799, en vísperas de la independencia, el 68,6 por ciento de una población total de 89.597 se diga española, apareciendo sólo el 1,2 por ciento como mestizo y el 16,2 por ciento como indio, siendo pardos el resto. Lo que se había operado en realidad era un "blanqueamiento" psico-sociológico (cfr. Maeder 1975: 82).

La traducción lingüística de los hechos sociales apuntados -que son solamente algunos de los que entraron en el proceso colonial global ofrece aspectos interesantes.

La originalidad del fenómeno paraguayo está en que la mayoría poblacional que, a pesar del hundimiento demográfico, sigue asegurando las condiciones del aprendizaje de la lengua, es la indígena, aunque con el tiempo esta misma población indígena, debido a presiones psico-sociológicas propias de la mentalidad colonial, tiende a manifestarse como española. Así se llega a una sociedad colonial que habla una lengua indígena, pero que ya no es lengua de indios, ya que su realidad social, política y religiosa ha sido plenamente colonizada. Un fenómeno de este tipo se da en muchas colonias sin que se pase por el mestizaje biológico. En el Paraguay, el mestizaje reforzó la transformación colonial de la lengua indígena, pero no fue su única ni exclusiva causa.

En la transformación colonial del guaraní se pueden señalar algunos rasgos.

La lengua guaraní continuó siendo la lengua coloquial de los indios y también de los mestizos, cuyas posibilidades de aprendizaje del castellano eran muy reducidas.

La lengua guaraní, aun conservando su léxico esencial, tendía a darle un contenido semántico cada vez más en consonancia con la nueva realidad socio-política que estaba procesando. La religión guaraní, por ejemplo, estaba desapareciendo y también desaparecían los semantemas ligados a ella, aunque algunos de ellos adquirían significado "cristiano". Fenómenos análogos ocurrían en otros campos semánticos, como el de la expresión política y de otros valores sociales.

El léxico, debido a la misma transformación colonial, incorporaba numerosos hispanismos, al mismo tiempo que, en proporción reducida, se creaban algunos neologismos. La historia del léxico guaraní colonizado se confunde en gran parte con el de su creciente hispanización -aunque también es verdad que el castellano paraguayo está fuertemente guaranizado- (cfr. Melíá 1969 a: 63-75).

Dentro del colonialismo criollo, la entrada del castellano no logró sustituir al guaraní, pero lo transformó internamente no sólo hispanizando su léxico, sino también hispanizando sus categorías gramaticales. Para fines del siglo XVIII, el guaraní criollo era una nueva realidad lingüística respecto al guaraní propiamente indígena del momento del contacto y del que sobrevivía en las comunidades tribales apenas contactadas. Esta situación lingüística fue señalada repetidamente por escritores de aquel tiempo (Meliá 1974 b: 58-61).

.

Las oraciones cristianas en guaraní, en la traducción de fray Luis Bolaños. "Es la persona a quien se debe más en la enseñanza de la lengua de los indios, por ser el primero que ha traducido en ella la doctrina, confesionario y sermones" (Archivo General de Indias, Charcas, 146). En la edición de Nicolás Yapuguay, Explicación de el Catechismo en lengua guaraní, Santa María la Mayor, 1724.

1.2.- EL COLONIALISMO REDUCCIONAL

La "reducción" era otro tipo de estructura colonial prevista para los indios. Las reducciones eran pueblos de indios en los cuales se congregaban de hecho varios cacicazgos. El nuevo espacio colonial urbanizado al modo de los pueblos de españoles, pero sin españoles morando en ellos, debía facilitar la instrucción religiosa, la vida "política y humana" y la agricultura. Los misioneros eran de hecho los representantes de la administración colonial, siendo los principales responsables de la programación de la vida cristiana y política. Las reducciones de los misioneros franciscanos se desarrollaron en la práctica dentro del colonialismo criollo con el que siempre tuvieron estrecho relacionamiento, pero las reducciones de los jesuitas lograron desarrollar una cierta autonomía, evitando la sumisión a los "encomenderos" y hasta la entrada de españoles en el territorio de los pueblos guaraní.

Un dato relevante es que en las reducciones jesuíticas no se da ningún mestizaje y que la población de los guaraní en dichas reducciones llegó a la cifra de 104.184 en 1760, cuando en el Paraguay criollo la población era de sólo 39.739, para los mismos años (Maeder 1975: 81).

Las reducciones jesuíticas se pudieron desarrollar separadamente de las influencias criollas de Asunción. Fue este proceso paralelo el que dio lugar a fenómenos lingüísticos distintos respecto a los que se podían observar en el guaraní criollo. Las transformaciones coloniales reduccionales son más sutiles, ya que en el seno de las reducciones nunca hubo una masa de hablantes castellanos y, sin embargo, la lengua era "reducida" colonialmente.

Como en el guaraní criollo, en el guaraní de las reducciones se daba una reorientación semántica de algunos campos del léxico, se incorporaban hispanismos y se creaban neologismos (sobre todo en los dominios del lenguaje religioso y político).

Pero en las reducciones la lengua guaraní era la única lengua hablada y escrita, teniendo los caracteres de una lengua cuasi-oficial, de ninguna manera tenida como variedad baja. Pero la lengua guaraní había perdido la autonomía que le daba el modo de ser tradicional, con sus discursos políticos, religiosos y hasta coloquiales, sustentados en otra cultura que ahora estaba siendo reducida a formas coloniales. La escritura, a que fue reducida la lengua guaraní, las gramáticas, los diccionarios, los catecismos y sermonarios, así como la práctica epistolar, fueron instrumento para una standarización de los dialectos guaraní que entraron dentro de la redacción y también para una cierta manipulación por parte de los jesuitas. La reducción a escritura, la reducción gramatical y la reducción cultural también transformaban la lengua guaraní. Aquí la paradoja era todavía más singular, ya que la lengua seguía siendo hablada exclusivamente por indios, pero tampoco era lengua de indios.

1.3.- EL GUARANÍ PARAGUAYO

Con la expulsión de los jesuitas del Paraguay en 1768 y la desaparición del modelo reduccional mantenido por ellos, los dos tipos de colonialismo -el criollo y el reduccional- convergen hacia un guaraní que con el tiempo tendrá que ser llamado paraguayo, por contraposición al guaraní de los indios tribales y de los indios de las reducciones. Desde el punto demográfico hay que notar que los trece pueblos de las misiones jesuíticas que estaban dentro de la jurisdicción del Paraguay -prescindo de los que integraban la provincia del Río de la Plata- declinan rápidamente, pasando gran parte de su gente a decirse "españoles" en los departamentos y parroquias del Paraguay criollo. En efecto, mientras la población de aquellos trece pueblos contaba en 1761, 44.329 personas contra una población "paraguaya" de 39.739, para 1799 la población de los pueblos de misiones había bajado de 18.473 y la "paraguaya" había subido a 89.597, de los cuales se declaraban como "españoles" 62.352 (Maeder 1975: 80-82). Con la migración de los indios misioneros fuera de sus reducciones, movimiento que se irá prolongando durante el siglo XIX, y la mayor interferencia de la población criolla en aquellos mismos pueblos, es muy probable que la distancia dialectal entre ambas formas de la lengua guaraní haya disminuido, pero en el sentido de una mayor criollización. Los factores que mantenían al guaraní como "variedad alta" con escritura y literatura y con su relativa autonomía dentro de la reducción, desaparecen, mientras se acentúan los factores que actuaban dentro del colonialismo criollo.

En el siglo XIX, cuando el Paraguay ya había accedido a la independencia política respecto de España (1811), la lengua guaraní seguía siendo la lengua coloquial y podía decirse todavía que "sólo los más cultos entienden y hablan el español" (Azara 1847, cit. en Meliá 1974 b: 60). "La generación que promovió y llevó a cabo la independencia -en su mayoría una generación pos jesuítica- fue un grupo básicamente compuesto de españoles y criollos de impregnación enciclopedista... su actuación prometía una intensificación del ritmo españolizante, y sus primeras medidas de gobierno son significativas al respecto. Pero las posibilidades así planteadas no tardaron en esfumarse: los héroes de la independencia, que las encarnaban, desaparecieron, maquiavélicamente desplazados por el Dr. Francia. En este extraordinario personaje resucita paradójicamente el espíritu aislacionista misionero" (Plá 1970: 16). Los visitantes del Paraguay se hacían casi todos eco de la impresión de escuchar sólo guaraní entre el pueblo, fenómeno todavía más exclusivo en el campo. Sin embargo, los gobernantes de la época creaban escuelas y programaban la alfabetización general en vistas a mejor extender el castellano. En 1842, el presidente Carlos Antonio López "abolió el régimen de pueblos de indios, y ordenó la conversión de apellidos indígenas al idioma español; paso que en no poco contribuyó a desvanecer el colorido psicológico del mestizaje y señala una revaluación del español" (Plá 1970: 17). Sin embargo, durante la guerra grande del Paraguay con la Triple Alianza (1865-1870), la lengua guaraní, como más adecuada a la expresión popular, es revalorizada y es ampliamente usada en la literatura periodística de guerra.

Posteriormente, cuando aparece en el Paraguay una inmigración europea relativamente importante, socialmente burguesa y lingüísticamente castellanizante -aunque esos inmigrantes no son todos españoles, ya que hay italianos y franceses entre ellos- la situación lingüística del Paraguay se define cada vez más en términos de diglosia. Ahora en el siglo XX el castellano conseguía instrumentos de entrada más formales y duraderos, como eran un sistema de escolarización más amplio, mayor difusión de los periódicos y de los libros, y podía basarse en un nuevo hecho social, cual era una clase media urbana, de creciente influencia política y económica, todo lo cual aseguraba mejores condiciones de aprendizaje del castellano a nivel nacional. Muchos de estos factores ya habían estado presentes durante la colonia, pero en forma más rudimentaria.

La intención diglósica siempre dominó la historia socio-lingüística del Paraguay, el castellano intentando entrar en las áreas lingüísticas del guaraní, pero sin conseguirlo suficientemente mientras fue incapaz de imponer instrumentos formales y bases sociales significativas para su aprendizaje. Lo que había conseguido el castellano desde su entrada en el Paraguay y a medida que se daba una afirmación colonial, fue transformar la ecología cultural del guaraní, desvinculándolo de su sociedad indígena y reservándose para sí campos semánticos específicos, que el guaraní ya nunca desarrollaría.

2. LA SITUACIÓN DIGLÓSICA

La diglosia del Paraguay no puede ser analizada a partir de las formulaciones expresas, ni de las creencias e ideas que muchos de los paraguayos ofrecen acerca de sus usos lingüísticos. Lo mismo ocurre con los datos estadísticos de los censos nacionales que reparten a la población en hablantes castellanos, hablantes guaraní y "bilingües". El grado de bilingüismo cae fuera del registro de los censos. Tal vez la única indicación más valedera es la identificación que aparece entre guaraní y ruralidad. Estos aspectos los he comentado en un trabajo anterior (Meliá 1974 b: 35-58).

2.1. DIGLOSIA E HISTORIA

La diglosia está marcada en el caso del Paraguay por la distinta historia cultural y demográfica del castellano y del guaraní. Aunque el castellano paraguayo puede considerarse como variante del castellano normativo, la relación no es análoga con la que el guaraní paraguayo mantiene con un guaraní hipotéticamente normalizado o siquiera standarizado. Las interminables discusiones en los ambientes paraguayos sobre lo que sería o tendría que ser un "guaraní puro" o el "guaraní verdadero” no son sino otro reflejo de la relación diglósica. La lengua castellana, aun con pocos hablantes en la primera colonia paraguaya, estaba sostenida por un hecho social autónomo y estable, aunque distante, cual era la vida de la lengua en la España metropolitana, de la cual se podía realimentar continuamente, aunque se dieran interrupciones más o menos duraderas en el uso del castellano dentro del Paraguay. El castellano paraguayo, a pesar de sus indudables formas dialectales, recurre al español como fuente de normatividad. La lengua guaraní, por su parte, a medida que la colonia se desarrollaba, englobando y asimilando las estructuras fundamentales del sistema indígena, tenía que modificarse y readaptarse toda vez que había perdido la referencia a una ecología cultural tradicional que la pudiera realimentar. Es cierto que la lengua guaraní fue recreando algunos refugios ecológicos -si se me permite continuar con la metáfora-, primero en las reducciones y después en la vida rural, pero aun de ahí es desplazada por la entrada de la lengua castellana, que le dificulta una autonomía normativa propia. El guaraní pierde continuamente la especificidad de los hechos sociales que lo sostenían.

2.2. DIGLOSIA Y CAMPO SEMÁNTICO

La diglosia en el Paraguay, por su misma historia, deriva hacia la formación de campos semánticos sectoriales cuya disimetría se acentúa con el tiempo.

¿De qué se habla en guaraní actualmente? No es fácil determinar las clases de discurso en una sociedad que tiende a mayor complejidad de situaciones socio-culturales, como es el Paraguay moderno. Pero por el hecho de haber sido la lengua guaraní trabajada sectorialmente en un contexto de ruralidad, son los campos semánticos a ella ligados los únicos efectivamente desarrollados.

No se trata de discutir si la lengua guaraní puede potencialmente abarcar todos los sectores del decir, ni hacer depender del hablante guaraní las insuficiencias en su competencia lingüística, la ignorancia del vocabulario o la falta de capacidad cultural para cierto tipo de discurso. La competencia actual del hablante, su léxico, su discurso y estilos están limitados por el "techo" que le ha impuesto su propia historia social y por el horizonte de realizaciones obligadas que, como norma, consagra cultural y socialmente los usos gramaticales y los repertorios lingüísticos comunicables. La ruralidad y domesticidad del guaraní no es tanto un concepto espacial cuanto un concepto semántico; es el discurso de lo rural y lo doméstico el que se hace en guaraní, aun fuera de aquellos espacios, mientras que los campos semánticos que se da en llamar técnicos, académicos, administrativos y, en buena parte, los religiosos, tienen su realización "obligada" en castellano. Por esta razón el guaraní paraguayo ha sido relegado a una posición de "variedad baja" en la relación diglósica. El paraguayo, en su alternativa bilingüe, no elige su lengua, sino que es elegido por ella. Tanto el proceso educativo formal de la escuela como los medios de comunicación de masas -diarios, radio, televisión- operan en castellano; el guaraní es incluso pensado como difícil para ser usado en esos tipos de comunicación. Ello es debido a que los contenidos semánticos expresados ordinariamente en dichos medios de comunicación escaparon históricamente a un guaraní realmente funcional en aquellos campos.

La literatura es otro ejemplo de la situación diglósica de los campos semánticos. La literatura en guaraní se agota casi toda ella en el verso de contenido bucólico o erótico y en alguna pieza de teatro "popular" -o los fragmentos "populares" de una pieza de teatro en castellano- así como en algunas notas periodísticas destinadas a supuestos lectores rurales. Las excepciones que exceden estos campos no pasan generalmente de ejercicios literarios que carecen de función y comunicación real.

2.3.- EL PROBLEMA DE UNA "TERCERA LENGUA"

La lengua guaraní del Paraguay, dada su relación colonial y diglósica respecto al castellano y al mismo guaraní "reduccional", ya en el siglo XVIII era considerada una "tercera lengua", cuyos caracteres más relevantes son su hispanización en el léxico y también en la morfosintaxis lengua tildada incluso de jerigonza, bárbara, corrupta y adulterada. En la misma lengua guaraní se le aplica el calificativo de jopará, es decir, mezclada y entreverada, a la manera como se mezclan varios ingredientes en una comida.

"Todo el vulgo, aun las mujeres de rango, niños y niñas, hablan el guaraní como su lengua natal, aunque los más hablen bastante bien el español. A decir verdad, mezclan ambas lenguas y no entienden bien ninguna... Así nació una tercera o sea la que usan hoy en día" (Dobrizhoffer 1783, cit. por Meliá 1974 b: 59).

En el siglo XX no hacen sino acentuarse los fenómenos lingüísticos de origen colonial: hispanismos en el léxico, castellanización de categorías gramaticales y reducción de su campo expresivo a lo estrictamente coloquial.

Los hispanismos en el guaraní fueron estudiados acertadamente por M. Morínigo (1931), en cuanto esos hispanismos eran considerados por hablantes guaraní "como voces de su propio idioma"; hoy, sin embargo, estos préstamos han entrado con tal profusión que sería difícil sistematizar su estudio.

En cuanto a la gramática, una reciente investigación sobre el "castellano paraguayo" (Usher 1976) muestra los contrastes producidos por interferencia de los dos sistemas; una lectura al envés permite detectar algunas características de tercerismo lingüístico en el guaraní paraguayo.

Usando una expresión análoga a la aplicada a otras terceras lenguas, denominé una vez a esta nueva realidad lingüística, “guarañol".

El "guarañol" es el guaraní históricamente hispanizado, pero no de una manera uniforme, sino gradual y sectorialmente desarrollado hasta constituir un continuum bastante heterogéneo conforme a la heterogeneidad de los repertorios lingüísticos exigidos por el acto de hablar de este o aquel tema, lo que conlleva también realizaciones morfosintácticas también mixtas.

En el Paraguay, como en otros países tenidos por bilingües, aunque a nivel de lengua abstracta parece darse una distribución tripartita, con dos idiomas, más un bilingüismo, en realidad el mayor tiempo del hablante se desarrolla en usos y repertorios lingüísticos mezclados que vienen dados por el proceso social dentro del cual trabajan y son trabajados los dichos hablantes.

Dentro de esta perspectiva, los datos que se leen en las investigaciones de carácter estadístico censal acerca de monolingües castellanos, monolingües guaraní y bilingües, datos que ofrecen un marcado contraste urbano rural, pueden recibir esta interpretación: hay un grupo social que circula culturalmente en un área semántica rural, con repertorios y modos de decir guaraní poco hispanizados; hay otro grupo que, envuelto en un movimiento de creciente urbanización, maneja repertorios más hispanizados exigidos por los temas "nuevos" o "modernos" de que hablan, y hay otro grupo cuyo repertorio es tendencialmente "universal" y que usa el castellano, un castellano por lo demás paraguayo.

En estos términos se puede ver la entrada del castellano en el guaraní del Paraguay, proceso que todavía está lejos de estar concluido.

Todos los derechos reservados

Desde el Paraguay para el Mundo!

Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto