BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES

NARRATIVA PARAGUAYA - EDICIÓN DIGITAL

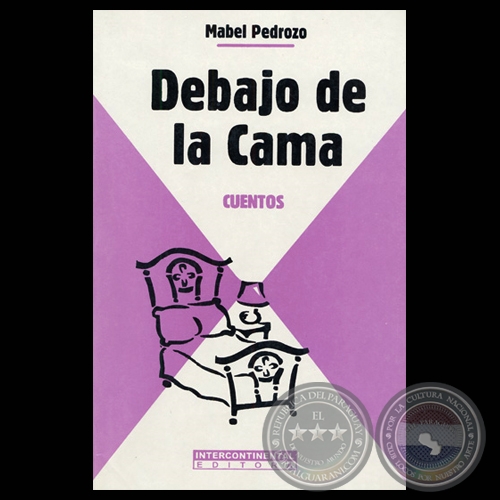

DEBAJO DE LA CAMA (Cuentos de MABEL PEDROZO CIBILIS)

(Enlace a datos biográficos y obras

Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2000

N. sobre edición original:

Edición digital basada en la de Asunción (Paraguay),

* En el caso de estos cuentos de Mabel Pedrozo, reunidos bajo el título Debajo de la cama, puede el lector sorprenderse con resoluciones narrativas muy, pero muy cortas, como el caso de Casa materna (o de El peñasco y la enredadera), en el que la autora logra una síntesis tal que la escritura no es otra cosa que un poema (sí, poema) en prosa, acaso por la sumisión a la poesía que ella aceptara -y que tal vez acepta todavía- desde los primeros tiempos en que accediera al arte de escribir. O, por otro lado, demorarse en la lectura de las trece narraciones restantes para hallar, al final, los elementos que conforman su respiración axial: la cotidianidad de una sociedad mórbida, impiadosa y desbarrancada en la que sus integrantes nacen, viven y mueren como víctimas y verdugos entre sí y situaciones que transitan por el hilo conductor de algunas creencias populares que continúan vivas en esa misma sociedad.

* Con todo, hasta el lector menos avezado podrá colegir que la fuerza de estos textos no descansa solamente en el aliento citado, pues está claro que están sustentados, además, por el arte de contar de la autora, así como por su inagotable capacidad de fabulación que nos conduce a territorios oníricos no exentos de estremecedoras descripciones, aquellas que, al final de su lectura, crean sensaciones de espanto y alucinación.

* En este último tramo finisecular, reconforta la aparición de un renovado género -como el de Mabel Pedrozo- que podrá, sin lugar a dudas, alimentar la ya crecida corriente de la narrativa paraguaya que está cobrando un corpus cualitativo y cuantitativo merced, precisamente, a las mujeres que escriben. Por tanto, debemos insistir en la necesidad de que esta autora asuma su innegable condición de escritora y que, en tal carácter, dedique sus afanes para la consecución de su ubicación exacta en ese corpus. Con ello, su pródiga capacidad de crear se nutrirá con el proceso de maduración que conlleva todo ejercicio sostenido y ha de contribuir a la consolidación de su calidad de narradora, en particular, y en general a la apertura de un nuevo cauce en el crecido río de la literatura paraguaya.

PUTA VIDA, CARAJO

La primera cuenta del rosario se entibiaba bajo los dedos blancos de Lola. ¿Dónde podía estar? No faltó al rosario desde los años del instituto Santa Marta. Y el misterio doloroso. El de la pasión y muerte del Señor.

Justina, parada a su lado, hundía los ojos en la llama alargada de la vela de cebo fingiendo una devoción que no sentía. Conocía demasiado a su hermana para rogar, por debajo de las avemarías, que viniese de una vez.

A las seis, cuando colocaron las velas en el altarcito de la sala de costura, Lola preguntó por ella. Estaba vestida de luto cerrado y, por la boca torcida a un lado de la cara, se descontaba su malhumor. Dijo que en esa casa se rezó a las siete desde que tenía memoria y que en lo que a ella respecta así seguiría siendo.

Cuando el plazo se cumplió, tomó el rosario de cuentas negras y cadena de plata, cerró los ojos que le quemaban la cara, aspiró la frescura de los ramitos de crisantemos apretados en el florero y se dejó envolver en la tristeza de su propia voz.

Paradas frente al altar donde el santo crucifijo tallado en palo santo se agigantaba con la llama de cebo de la vela, las ancianas eran bultos ululantes custodiadas a la diestra por la imagen del Ángel de la Guarda, a la siniestra por el San Miguel Arcángel. Rostros sin vida las vigilaban desde los portarretratos ubicados entre floreros e imágenes de santos.

Aquellas mujeres, más la que no llegaba para unirse de una vez por todas al rosario, vivieron en la casona de la calle Irrazábal toda la vida. Lola era la mayor, Justina, la viuda, la seguía, y después estaba Angelita, a quien los vecinos recordaban por la obstinación con que buscó un hombre cuando todavía podía hacerlo.

Con los años, como le ocurre a todo el mundo, la casa fue perdiendo a sus habitantes hasta que sólo quedaron ellas. Lola y Angelita amparadas en la pensión que recibieron en calidad de hijas solteras de un jubilado -Angelita tenía además sus clases particulares-, y Justina con lo poco que le sacaba al alquiler de su casa de casada.

-Dice que al marido lo mataron en un bar -comentaban los que conocían la historia cuando la veían ir y venir con su bolsón de hilo y su mirada desolada. Ella nunca supo cómo fue. Tampoco dejó que se lo dijesen. Recordaba la noche en que lo trajeron muerto, el olor a rosas que se le quedó en el cuerpo después del velorio, esa necesidad de él que se fue apagando hasta que llegó la resignación, el sosiego después del Ave María Purísima, cuando el rosario llegaba a su fin y, agachada hasta el resplandor de las velas, se dejaba envolver en aquel olor antiguo, en ese sonido de ángeles rozándose en las esquinas.

-Son las ocho.

-Menos cuarto, Lola. Todavía falta para las ocho.

-Igual. Debió llegar hace rato. ¿No te dejó un número de teléfono o la dirección del alumno?

-No te preocupes, hermana, que en cualquier momento aparece.

Deseaba con toda el alma que así fuese. Ellas tenían sus grandes diferencias, sus días sin dirigirse la palabra, sus ya estoy harta de que te creas la dueña de la casa.

-No sean así, señoras. ¿Acaso no debemos dar gracias aunque sea por tenernos unas a otras? -intervenía Justina sabiendo que no la contradecían porque la respetaban, pero bastaba una cama desarreglada, el envoltorio de la pasta dental en el piso, el volumen del televisor, cualquier cosa, para renovar la discusión.

-Siempre fuiste promiscua, Angelita. Siempre quisiste hombres y si ahora estás sola es únicamente porque nadie te tomó en serio.

-A lo mejor tenés razón, Lola, pero por lo menos no soy una solterona que no conoció varón, como hay alguna en esta casa.

Nunca llegaron a los golpes. Sabían que levantar la mano contra la sangre era pecado, así que se conformaban con ese pulseo rutinario, ese decirse cosas por la pura satisfacción de malograrse el día.

Justina convenció a su hermana de que le vendría bien recostarse antes de la cena. Quería tenerla fuera de su vista mientras llegaba Angelita, así no se esforzaba por disimular su propio quebranto... Angelita. ¿Dónde podía estar a esa hora?

La mano sobre el manual de inglés escapó hasta caer sobre la falda plisada. Él la miró, divertido. Era un atorrante de 18 años, ojos verdes y piel bronceada, un nene con casa de dos pisos, auto propio y esa boca oliendo ridículamente a pasta dental de frutilla.

Angelita le pidió que repita su conjugación. Señaló con el bolígrafo la línea impresa en el libro, golpeó suavemente con la lapicera fuente, insistiendo, pero al final tuvo que levantar la mirada y sostener la suya para que él la obedezca.

Hacía cuatro días, después que empujó el botón del timbre y escuchó el dong de la campana temblando tras las cortinas de encaje, su vida comenzó a perder seguridad entre las cinco y las seis de la tarde. Entre jugos de piña y café con crema. Parada frente al número 247 grabado en el metal bruñido de la puerta, ella no era más que una mujer escapando de casa para no morirse de la misma tristeza que estaba acabando con sus hermanas.

-Señorita Ángela, gracias por venir.

Apareció detrás del guardapolvos a cuadros de la muchacha de servicio. Era la dueña de casa. Una dama estirada por todas partes, oliendo a perfume dulce y solerita de gasa resbalando sus bordes sobre ese cuerpo moldeado con saunas y gimnasia localizada.

Serían unas clases de refuerzo de una hora al día, nada que pudiese exigir demasiado a Manuel. Se llama Manuel, señorita. Es un chico maravilloso, aunque un poco irresponsable. Ya sabe. A esta edad nadie piensa en el futuro. ¿Verdad señorita que a fuerza de golpes se hace la gente? Espere aquí, por favor. Se lo mando enseguida.

-¡Eugenia! Avisale a mi hijo que la profesora lo espera... Bueno, decile entonces que vaya a secarse y que venga.

Estaba en la pileta. Ella podía verlo desde el estarcito donde la dejaron. Miró su reloj. Pasaban de las cinco. Manuel apareció unos minutos después. Vestía zapatillas, bermudas y remera de los Rollings. Angelita se avergonzó de lo que pensó cuando lo vio.

-Buenas tardes, sos Manuel, ¿verdad? Yo soy la señorita Ángela, tu profesora de refuerzo.

-Sí, mamá me dijo. ¿Querés que traiga los manuales?

-Por favor.

Era un bello ejemplar masculino. La prudencia le ordenaba no pensar así, claro, pero lo hizo antes de que pudiese censurarse. Tenía el pelo negro, la boca rosada.

Cuando volvió con los manuales y la miró directo a los ojos, algo pasó.

-¿Por qué me mirás así? -le preguntó.

Manuel le tuteó desde la presentación reciente, así que ella se tomó la libertad de responderle de igual manera.

-¿Te molesta? -preguntó Manuel.

-No. Sólo que pensé que era por algo.

Perdió la costumbre. Era eso. Nadie ve a los ancianos a los ojos, aunque, a sus 54 años y con ese cuerpo que conservaba sus encantos, en realidad no se sentía anciana. Lola le decía que lo era, pero, como actuaba movida por la amargura, sus observaciones no merecían crédito.

Manuel pidió recreo. Dijo que quería hablarle de algo personal. Angelita cerró el manual, se sacó los anteojos y esperó.

-Quiero saber por qué una mujer tan linda como vos está sola.

-Se terminó el recreo. Volvamos a las conjugaciones.

Manuel la miró, todavía más atrevido. Pidió perdón. Dijo que no quería ofenderla; sólo estuvo pensando en ella esa noche, y como su [114] mamá le dijo que nunca se casó... Además, no tenía aspecto de mujer que pudiese vivir sin compañía.

Molesta consigo misma por haber permitido esa conversación, Angelita no se sintió capaz de encontrarse con el chico el miércoles, así que faltó y pidió por teléfono que le envíen a la doméstica para retirar las lecciones del día. Manuel la llamó esa noche.

-Puedo ir a verte, así me aseguro de que estás bien.

Ella le prometió que no faltaría a la clase del día siguiente.

-¿Por qué te importa cómo estoy? -le preguntó antes de cortar.

-No sé. Sólo me importa.

-¿Quién te llamó, Angelita? -curioseó Lola durante la cena.

-Una amiga. Quería saber cómo estaba.

Comieron como si la otra no estuviese al lado. Justina la vio caminar por el jardín, luego. El círculo encendido del cigarrillo bajaba y subía a la boca mientras los perfumes de la noche mojaban el corredor. ¿Por qué mintió? Justina le pasó la llamada y, aunque no la descubrió frente a Lola, sabía que quien habló era el alumno. ¿Por qué lo ocultaba?

Justina abrió un par de frascos y mientras prendía las hornallas echó una mirada a la calle; todo estaba tan callado a esa hora. Metió el pan en el horno, revolvió el estofado y buscó la canasta de naranjas para preparar el jugo. Entonces escuchó el rechinar del portón. Un minuto más tarde Angelita estaba frente a ella. Cargaba sus libros de encuadernación desteñida, el bolso de mano. Sus mejillas lucían encarnadas y descompuestas.

-Tengo fiebre -anunció.

Lola no fue verla, aunque supo que no estaba bien. A las diez llegó el médico. Cuando terminó de revisarla mandó cuarenta gotas de novalgina, para bajar la fiebre, y una dieta a base de arroz y jugo de manzanas.

-No sé por qué seguís dando esas clases. Mirá cómo te ponen -le dijo Justina mientras le desabrochaba las hebillas del pelo.

-No son las clases, Justina, sino una gripe malparida que me tomó por el camino. Pero ya oíste al doctor, no es nada, así que dejá de plaguearte y dejame dormir.

No tocó la cena. Justina retiró la bandeja como la dejó.

Antes de irse, colocó la botella de agua y el vaso sobre una silla que arrimó sin hacer ruido. De espaldas a la puerta, con la frazada hasta los hombros, Angelita respiraba con dificultad.

Lola estaba sentada en la cocina, frente a un tecito de manzanilla, cuando su hermana entró con la bandeja.

-No comió -le participó. La anciana no la miró-. El médico dice que tiene más de 41 de fiebre. Vos la conocés a Angelita, ¿acaso tendrá algo grave?

-Remordimiento, quizás, aunque me extrañaría viniendo de ella.

-No seas así, Lola. Sé que te preocupa. Ella no es como vos ni como yo, pero es nuestra hermana y tenemos que cuidarla.

-Me voy a acostar. Me duele la cintura.

Justina la vio irse. Caminaba con las piernas un poco separadas, los pies arrastrando ese dolor de huesos que le apareció en su último cumpleaños, la cabeza alta, dirigida en ese momento hacia la oscuridad como si cumpliese el mandato de su destino.

Comenzó a delirar a la madrugada, Justina escuchó el estallido del vidrio sobre la baldosa, buscó la bata de franela y corrió descalza por el pasillo. Lola también estaba despierta.

-Habrá echado el vaso -dijo con su voz de espectro, desde algún rincón del corredor.

Era verdad. Había pedazos de vidrio cerca de la cama, pero también un vómito de color ceniza que manchó la punta de la sábana y el ponepiés de terciopelo.

-Tranquila, Angelita, decime qué te duele.

Tenía los ojos entrecerrados y volaba de fiebre. Esta vez Lola tuvo que llamar al doctor mientras Justina se ocupaba de los vidrios y secaba con una lona el líquido inmundo regado en el piso.

El médico mandó paños fríos en la frente, unas gotas para el malestar estomacal y los tecitos de anís y boldo que nunca faltaban en la casa. Cuando Justina preguntó si era grave, el médico dijo con tono de quien quiere irse de una vez: «Hay que ver cómo evoluciona».

Lola lo acompañó a la calle. Parada en la puerta del dormitorio, Justina observaba el rostro inconsciente de la enferma.

Si sus hermanas la hubiesen visto. Se animó porque no había nadie en la casa, porque a la vuelta podía entrar por la puerta del costado y ellas no se enterarían de nada. Cuando bajó del colectivo, el jeans ceñido a sus piernas le hizo sentir tan bien que le alegró haberse animado. Cuando la doméstica le abrió la puerta, su cara de sorpresa completó su dicha. Esto ocurrió en la tarde del jueves.

-El señor Manuel pide que lo espere un rato. Está con sus amigos en la pileta, pero ya viene.

Bajó el bolso sobre la mesa de vidrio. Del patio trasero llegaban voces alegres. Angelita sacó la cabeza en la terraza. Había música, refrescos en vasos multicolores, bikinis con argollas a los costados y rodillas redondas puestas al sol.

-Ya vengo, profe. No se preocupe; mis amigos se arreglan sin mí.

Estaba parado en la puerta del estarcito. Mojado y apenas cubierto con el minúsculo traje de baño. Antes de irse, la miró como si recién la descubriese.

-Está muy linda, profe.

Angelita se dio cuenta recién cuando lo tuvo sentado a su lado. No era el olor, porque su agua de colonia lo inundaba todo. Más bien su mirada imprecisa.

-Manuel, ¿qué estuviste tomando?

-Te diste cuenta, ¿verdad? No te pude engañar a vos, pero mamá ni se fijó. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta?

-Siempre que tenga que ver con las clases, sí.

-¿Hace cuánto no hacés el amor?

Estaba borracho, claro, y entonces se creía con derecho a avergonzarla de esa manera. Ella no tenía por qué aguantar esos desplantes por una platita que ni siquiera necesitaba. Claro que no. Podía irse en ese mismo momento, y era justamente lo que iba a hacer.

Tomó su bolso de la silla y se levantó, pero Manuel estuvo a su lado antes de que hubiese dado el primer paso hacia el corredor que llevaba a la calle.

-¿Qué es esto, Manuel? ¿Qué querés de mí?

-No sé, profe, no sé qué quiero.

Angelita sintió su boca cortándole el aire, sus brazos sudando sobre la blusa, ese mareo tan antiguo, esa sensación de desamparo total que produce el deseo. Lo empujó suavemente, no sabiendo si quería que se quede o si en serio necesitaba sacárselo de encima.

Todo esto ocurrió antes de que entre la dueña de casa con la merienda. Angelita pidió disculpas por retirarse temprano. Dijo que tenía a un alumno esperando en casa, pero que de todas formas Manuel estaba casi preparado para el examen. Se fue tan rápido como pudo, pensando quizás encontrar en la calle su antigua vida, esa vida sin Manuel y sin sabor a frutilla en la boca.

Esa noche no atendió el teléfono. Le dijo a Justina que se acostaría temprano, así que la dieron por dormida antes de la cena.

-Ya está dormida. Pero puede llamarla mañana temprano. Sí, cómo no. Le digo que llamó.

La voz de Justina le llegaba por la puerta entreabierta.

Cuando las luces de la casa se apagaron, hubo una mano empujando la colcha. Unos pies que caminaron descalzos hasta la sala, hasta el teléfono, hasta la estupidez.

-Hola... ¿Hola? ¿Quién habla?

Manuel la reconoció en el silencio del tubo antes de que ella pudiese colgar.

-Sos la profe. ¿Verdad que sos la profe?

-Eh, sí, Manuel. Llamé porque me dijeron que hablaste. Muy amable de tu parte.

-No, me llamaste porque estás igual que yo. Me deseás, y es recíproco.

-No, Manuel, vos lo que querés es jugar con una vieja solterona. ¿Cómo podría pensar que te vas a fijar en mí si tenés a las chicas que querés?

-Te quiero a vos, Ángela.

En un gesto desesperado, como si él pudiese verla, Ángela se cubrió las piernas que colgaban desde el corte de encajes del camisón.

-Querés satisfacer un capricho, que es distinto. ¿Para qué, Manuel? ¿Para reírte de mí cuando se lo contás a tus amigos?

Ángela quiso cortar, de nuevo:

-Creés que soy un nene, verdad. Creés que juego con todo, que no me importan tus sentimientos. No soy así, Ángela. Deberías dejarme que te muestre que no soy así.

Ángela soltó el tubo del teléfono como si le quemase. Buscó sus cigarrillos en el bolsillo del salto de cama, caminó por los pasillos ensombrecidos hasta la cocina y salió al corredor. Un vientecito fresco subió por sus piernas.

-Puta vida, carajo. No sé qué querés de mí, Dios, pero hacémelo saber antes de que haga una pavada.

Y amaneció el viernes, el último día del repaso, aquel mismo en que Angelita no apareció para el rosario. Se fue temprano, después del almuerzo, cuando sus hermanas hacían la siesta.

Hubo varios accesos de vómitos antes de que termine de amanecer. Lola no quiso volver a la cama, pero estuvo dormitando en la sala hasta que la luz, cortada en tiras por el enrejado, le picó en los ojos. Entonces fue a cambiarse la ropa y a lavarse la cara. Cuando entró a la cocina, el desayuno se estaba por servir y en la pava hervía alguna hierba medicinal que agriaba el aire.

-Está peor, verdad -preguntó.

-No sé, Lola. Podés verla y de paso le preguntás si necesita algo.

-No, mejor la dejamos dormir.

-¿Qué pasa, Lola? Te ves mal.

Estiró una silla y se dejó servir el café con leche. A las ocho de la mañana volvieron los vómitos y la fiebre en el cuarto de Angelita. Justina habló de llevarla al sanatorio. Fue después que se fue el médico, cuando pensó que estaba dormida.

-Déjenme aquí. Déjenme en paz -balbuceó la voz delirante. Después se durmió verdaderamente, lo que se aprovechó para poner en orden la casa y analizar qué convenía hacer si las cosas empeoraban.

-¿Pensás que se va a morir? -preguntó Lola.

-Dios me libre y guarde. No hables así, hermana, que a la desgracia se la llama con la boca.

Las dos mujeres descansaban en la salita de costura.

Pensaban en lo mismo, pero fue Lola quien se atrevió a desafiar el silencio.

-Pensé que iba a ser yo, Justina.

-¿Qué cosa?

-Ya sabés, la primera en irme. Pero ahora... Ella está tan mal, ¿verdad?

-Si no mejora mañana la llevamos al sanatorio. No vamos a dejar que...

-Que se muera, ¿verdad Justina?

No olvidaron el rosario del día sábado ni el nombre de Angelita a la hora del «te lo pedimos, Señor». Cuando terminaron, Lola se dejó llevar por ese nudo que le dolió todo el día. Se cubrió el rostro con las mangas del luto, y se entregó al llanto desordenado de los que olvidaron cómo llorar... «Yo fui tan mala, hermanita, tan mala».

Justina la llevó a su dormitorio, la cubrió con una manta y fue a traerle un té de tilo. Los sonidos de la noche llenaban la casa. No supo por qué en ese momento, pero después entendió que era un presentimiento, decidió darle una mirada a Angelita.

El cuarto estaba a oscuras. La palidez de la lámpara hizo aparecer de a poco las cosas sin que entre ellas estuviese Angelita. Ni en la cama, ni en el baño, ni en los demás cuartos que Justina fue revisando. Volvió al dormitorio como tratando de adivinar lo que allí había pasado.

Finalmente se refugió en la cocina y trató de imaginar qué iba a decirle a Lola cuando pregunte.

-Cuando abrí la puerta de su dormitorio vi la cama vacía. No sé dónde está -eso le diría. Nada más. Seguramente Lola preguntaría dónde fue, por qué y en ese estado, pero ella no podía mencionar al alumno. Después de todo, no sabía si tenía que ver con él. Aunque imaginaba que sí.

Los grillos comenzaron a silbar en los techos. Hubo un chispazo de luz en el pasillo, y luego la voz. Era Lola. Todavía faltaba para que su rostro aparezca en el rectángulo de la puerta. Todavía había tiempo de imaginar qué decir, cómo.

-No debí venir.

-No seas boba, Ángela. Claro que ibas a venir. ¿Ya estás mejor? Dejáme tocarte... Hum, todavía tenés la cara caliente.

-Vos me pusiste así, Manuel, vos me embromaste la vida.

-Genial. Pero en serio, mirá que si no llegabas en diez minutos iba a buscarte.

-¿Y después qué, Manuel? ¿Después soy un chiste más que le vas a contar a tus amigos, la vieja estúpida a quien le regalaste una noche?

-Vení, Ángela, vení.

La boca húmeda se abrió sobre ella, se hizo una sola sustancia estremecedora con su propia humedad pegajosa, caliente. El auto, estacionado a dos cuadras de la casa, era todo lo que necesitaban. Antes de abandonarse en el abrazo definitivo, todavía con los ojos cerrados, Angelita murmuró:

-¿Sabés una cosa, Manuel? Al diablo con todo.

Lola entró en la cocina en ese momento.

DEJALE LAVAR A MAMÁ

Chela no le encontró nada de especial a esa mañana de enero que, como fruta pasada, se descomponía en el patio. El calor no cedió en la noche, pero siempre era mejor tener a la luna encima antes que a ese sol que se encumbraba tan temprano. Tan cuando todavía daban ganas de echarse un ratito más.

El bebé estaba despierto desde hacía rato. Lo escuchó cantar en los pies del catre, voltearse de uno y otro lado, seguramente para escapar de los mosquitos que le tenían supurando las picaduras infectadas.

Ella se los espantaba hasta que hastiada de esa lucha tan desigual, de ese empujar el bollo sibilante que volvía apenas la mano dejaba de mecerse en la oscuridad, lo abandonaba confiada en que el sueño lo ponga a salvo del tormento.

Nadie entendió por qué no le dio el pecho después que lo parió. Chela dijo que era cosa suya y, aunque su respuesta no conformó a nadie, por lo menos se sacó de encima el compromiso de decir la verdad.

Eran sus ojos. Su mirada como ese agujero sin estrellas donde una vez estuvo.

Cuando la partera lo puso en sus brazos supo que no podía hacerlo. Imposible no traer a la memoria otra lengua, otro fuego quemando los senos, las noches oscurísimas de Puerto Pinasco hundidas en su cintura. Mandó sacar del ropero el biberón y no hubo quien la convenciese de aprovechar la leche que le manchaba el camisón.

Pobre santo. Se mantenía al margen de su vida. Nunca lloraba, no sabía reír y, aunque Chela lo escuchó decir «mamá» mientras jugaba en el galpón, jamás pronunció la palabra en su presencia.

Tenía once meses, el rostro aindiado (también como él), los primeros dientes habían aparecido, el pelo echado encima de la frente con hebras duras y desiguales. Resignado a las raciones de té de hojas de naranja cuando no había dinero para la leche, el bebé se encorvó un poco con la pérdida de peso. Pero estaba sano y hasta las gripes las soportaba con sobrada energía.

Desde que nació Chela lavó ropa ajena para pagar la cuenta del almacén. Antes le bastaba con tenerlo a él (al papá del bebé), con esperarlo desnuda en el catre para sostenerse en su amor. Cuando se fue, nada en la vida tuvo sentido, ni siquiera el bebé que le dejó en el vientre.

-Hola nene, ¿querés levantarte?

Del otro lado del catre el canto cesó. Chela puso los pies en el piso. Aquel sería un día verdaderamente caluroso. Se sacó por arriba el camisón, buscó una remera limpia, se calzó la bermuda, recogió su pelo en una coleta y salió al galponcito que le servía de cocina. Eran apenas las seis de la mañana, pero todo estaba amanecido.

No tenía necesidad de sostenerlo en su regazo para darle el café con leche. Le pasaba el biberón y él levantaba el brazo para tomar el recipiente de plástico. No se lo llevaba a la boca enseguida. Esperaba que Chela se olvidase de él para hacerlo y entonces volvía a dormitar un rato más, hasta que ella venía a buscarlo.

Esa mañana fue igual. El bebé se quedó en el catre hasta que Chela terminó de remojar la ropa sucia en agua enjabonada.

-Vamos nene. Vení con mamá.

Lo tendió en el catre para sacarle el pañal mojado y ponerle un shorcito de algodón y una camisilla. Solía pasarle a menudo en esos momentos, que no sabía qué decirle. No le miraba a los ojos por miedo a encontrar nunca supo qué, pero ese silencio entre los dos era tan molesto que hacía todo enseguida para salir de una vez al patio y olvidarse de él hasta el mediodía.

Una vecina le dio la idea. Ella no se animó al principio, pero necesitaba trabajar y no podía encerrarlo en la pieza sabiendo cómo hervían las paredes cuando el sol se ponía alto. En los primeros tiempos le daba una ojeada cada media hora, pero después tanto el bebé como ella se acostumbraron al corralito de tierra cavado bajo el yvapovõ.

Era un hoyo de medio metro de profundidad. Si quería hasta podía salir empujándose con los brazos y las rodillas, pero el bebé era tan dócil que sólo se incorporaba cuando las piernas se le acalambraban. Se quedaba entonces mirando a Chela por un buen rato. Ella, volcada sobre las bateas de la ropa, sabía que lo hacía, por eso no se fijaba.

-Ay nene, hoy va a ser un día terrible.

Cruzaron los quince metros que separaban la casa del yvapovõ. El bebé todavía tenía sueño. Chela fue por una toalla vieja que pudiese servirle de almohada, la abolló con el brazo y se la dio. El bebé la puso bajo su cabeza y se recostó enseguida, un poco decaído seguramente por el sol que comenzaba a requemar el aire. Chela lo volvería a ver una vez antes del mediodía, cuando todo parecía estar tan en su lugar.

Le llevó un pedazo de pan y el biberón con agua fresca. El bebé la miró con esos ojos de saberlo todo de ella, de haberla visto por lugares que ni ella conocía, de ser todavía ella de alguna manera. Tenía el shorcito mojado. Chela le pidió que se lo saque y él lo hizo, aunque los ojos le temblaron cuando escuchó su tono de enojo.

-¡Te vas a quedar así, ¿me escuchás?! ¡¿Acaso te cuesta sacarte la ropa antes de ensuciarte?!

Se calló porque no tenía sentido descargar su furia con quien ni siquiera le entendía. En el fondo, claro, pensaba que sí, que le entendía, que se mojaba con pis para castigarla, para hacerle la vida imposible, para recordarle al hombre cuyos ojos no dejaban de mirarla ni siquiera cuando el bebé volvía a echarse sobre la toalla y le daba la espalda.

La escuchó alejarse camino al pozo, sus pies arrastrando las zapatillas con su sonido gomoso, triste. Sentía la viscosidad tibia bajo sus nalgas, lo que le pasaba siempre que se mojaba estando en el hoyo. La tierra se le pegaba a las partes y comenzaba a irritar, a dar comezón, a meterse en la piel con su filo redondo, a dolerle cuando se rascaba.

Se puso boca arriba. El techo movedizo del yvapovõ le mareó. La gran masa viva resistía al incendio que filtraba sus puntas blancas hasta que un nuevo hamaqueo de ramas recomponía las piezas sueltas del follaje. Podía escuchar el sonido ronco de los gajos. El ir y venir de las hojas en su fricción de siglos. El bollo de pan se humedecía en su mano. No tenía hambre. Ni sed. Y se hubiese quedado así, tendido boca arriba, hasta que Chela volviese por él (¿se le habría pasado el enojo?) si no hubiese sido por el dolor.

El aguijoneo se le hundió en la carne como un puñal. El bebé dejó caer el biberón. Algo detrás suyo empujaba, retrocedía y empujaba, le sacaba el aire, le hacía buscar con la mano la punta de lo que se estaba metiendo dentro suyo. Logró sentir la piel resbalosa yéndosele de las manos. Fue entonces que buscó la orilla del hoyo con desesperación. El primer chorro de sangre le manchó las piernas. Arañó las paredes secas del hoyo, se empujó con los codos hacia afuera, hacia afuera, y ese algo que seguía cabeceando dentro suyo, ese algo asqueroso que estaba entrando en él.

Chela bajó la palangana donde las ropas ya enjuagadas se apilaban, cuando lo vio tirado al lado del hoyo. Desde lejos notó la palidez de su rostro entregado al desmayo. Como una coleta repulsiva, la culebra todavía temblaba en medio del líquido que no dejaba de brotar de las nalgas desnudas del bebé.

Fue entonces que lanzó el primer grito.

del PORTALGUARANI.COM

Amplio resumen de autores y obras

de la Literatura Paraguaya.

Poesía, Novela, Cuento, Ensayo, Teatro y mucho más.

Enlace al CATÁLOGO POR AUTORES

del portal LITERATURA PARAGUAYA

de la BIBLIOTECA VIRTAL MIGUEL DE CERVANTES

LITERATURA PARAGUAYA

NOVELA PARAGUAYA

NARRATIVA PARAGUAYA

EDICIÓN DIGITAL

Todos los derechos reservados

Desde el Paraguay para el Mundo!

Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto