BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES

NARRATIVA PARAGUAYA - EDICIÓN DIGITAL

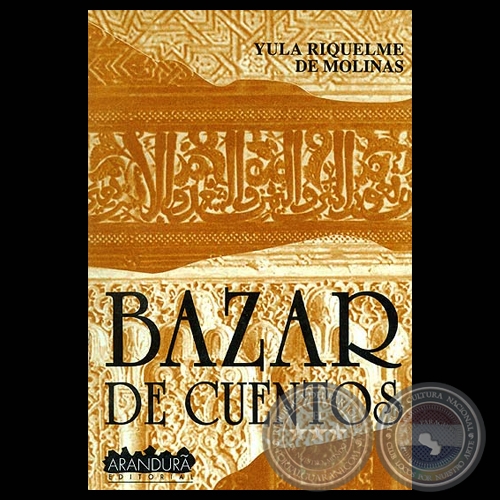

BAZAR DE CUENTOS (Cuentos de YULA RIQUELME DE MOLINAS)

BAZAR DE CUENTOS

Cuentos de

*************

EDICIÓN DIGITAL:

Autor/a:

(1942-2002)

Título (Enlace a la versión digital:

Edición digital:

Alicante : BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES, 2000

N. sobre edición original:

Edición digital basada en la de Asunción (Paraguay),

Arandurã, 1995.

Portal:

***********************

CUENTOS DE YULA RIQUELME DE MOLINAS

UN DOMINGO DIFERENTE

Es misa de once. Chisporrotean los cirios en sus candelabros soltando a gotas la cera olorosa. Me repugna ese humor pálido que resbala interminable... Además, el perfume del incienso, de las flores mustias, del agua de colonia barata que despide mi compañero de banco, arremete en olas tortuosas contra mi postrada humanidad. Estoy empezando a descomponerme. No desayuné con la esperanza de hallar un confesionario y un cura dispuesto a escuchar mis pecados. Traigo la sana intención de comulgar. Veremos si así levanto el ánimo. Sin embargo, me temo que hoy no va a ser posible. Se alborota el gentío hasta en los rincones de la iglesia y el asunto a tratar, contempla exclusivamente la bendición de las palmas. Es Domingo de Ramos. El sacerdote gira hacia sus fieles y da inicio a la sagrada tarea. Con las trenzas del caranday en alto y el cántico en los labios, la multitud ansiosa se abalanza hacia el altar. Mi vecino fragante se pone de pie y toma el mismo rumbo. Respiro más o menos aliviada y pienso que ya que estoy aquí, lo mejor será oír la misa completa y aguantar el estómago vacío en ofrenda Divina. Total, con la comilona que tengo por delante me voy a desquitar en forma. Los almuerzos dominicales en mi familia política, son inexorables. Caen uno tras otro sin perdón ni demora. A partir del mediodía, entramos en la órbita donde todos los domingos se vuelven iguales a fuerza de costumbre. Admito que es un caso perdido. Ya no tiene remedio. Entonces, me arrodillo con devoción y ruego por los desnutridos del África. Entre Dios y María se me viene a la memoria el ayuno del Viernes Santo. Tengo que comprar el bacalao y los garbanzos para la vigilia, fijar el itinerario de las siete iglesias a recorrer y... justo ahora nos despiden en paz. Bueno, se acabó la misa y el siguiente paso es salir a flote de este maremágnum. Me lanzo a la deriva. A los empujones recobro el aire puro. En el atrio compro una palma supuestamente bendita y me dirijo al auto. Es mediodía. Ya no puedo escapar a mi destino. El lomo a la ciruela estará a punto y mis suegros también. Don José, solemnemente sentado a la cabecera, con cuchillo y tenedor en manos, habrá dicho sus oraciones y entonado sus quejas sobre mi lamentable puntualidad. Ni un gesto, ni una sonrisa mitigarán sus palabras. Y mientras, el vino tinto en mi copa, irá tomando su «temperatura ambiente» como me gusta a mí. ¡No volará ni una mosca! Y los niños, aseados y circunspectos, se pondrán al cuello las servilletas blancas con bordados en punto cruz y aroma de pacholí. Cada cual ocupará su sitio consabido. Y mi pobre y querido Julio, tendrá que explicar por enésima vez que mis deberes de buena cristiana en misa de once son impostergables. A lo que don José responderá que el día es largo y hay otras horas para honrar a Dios, todo igual. Siempre igual. Esta rutina dominguera no ofrece expectativas. Estoy cansada de tanta ceremonia sin sentido. Si somos seis pelagatos a la mesa, ¿para quién la etiqueta de manteles almidonados, copas de cristal, fuentes de plata? Altanera, doña Celia mantiene sus tradiciones. Y desde luego, tampoco hay variantes en el menú: La carne mechada, la torta de chocolate, el vino de la bodega familiar, etc, etc. Y para colmo, Julio y su manía de hijo con buena letra: Aunque caiga el mundo abajo, a la casa de su madre. Esa es la consigna y en conclusión, todo el santísimo día se lo pasa de arrumacos con doña Celia y a mí que me parta un rayo. ¡Me da en las narices! Ya el sábado por la noche comienzo a ponerme nerviosa. Amanezco hecha un desastre. Y no hay trazas de cambiar mi suerte. ¡Ni confesarme pude! Con lo cargada que tengo la conciencia a causa de los turbios pensamientos. Y cómo no, si estoy hasta la coronilla de mis domingos en serie. Parece adrede. Ni siquiera paz de espíritu pude alcanzar por medio de la Hostia Consagrada. La resignación es mi única alternativa. En cambio, Marisa no se entrega. ¡Claro que no! Mi cuñada se presenta solamente cuando se le antoja, y todos le hacen la fiesta y le dan de comer en la boca. Eso se llama ser independiente y no «el nene de mamá» como su hermano Julio. Me juego la cabeza a que Marisa, esta mañana, se habrá quedado dormida hasta las doce; y todos tan contentos. A eso de la una. Pepe, que es un pan de Dios, pasará por la rotisería de la esquina y, ¡listo el pollo! El almuerzo estará resuelto. Pepe debería dar lecciones de arte culinario a mi marido. ¡Ay!, cuando pienso en los privilegios de Marisa me ataca la rebeldía. Entonces, rodeo la manzana y llego tarde a propósito. Es mi revancha. Me bajo del auto con ganas de armar camorra, pero la casa tiene el aire abandonado y tristón. ¿Estará sucediendo algo diferente? Las ventanas cerradas no me dejan mirar adentro. Empujo el portoncito. No cede. Hay silencio y quietud en torno. Taconeo a lo largo y a lo ancho de la calle. La curiosidad me lleva de aquí para allá. ¿Dónde se metieron? No veo el Ford de Julio ni la camioneta de mis suegros. Empiezo a preocuparme. Algo raro pasa. Esto escapa a la infalible sucesión de los domingos nuestros de cada semana. Y la verdad es que nadie me tuvo en cuenta... ¡Me dejaron de plantón! ¿Qué hago aquí, a pleno sol, con la palma bendita enarbolada y sin perro que ladre? Me da un vuelco el estómago. Es mi apetito en domingo al mediodía. Reclama impaciente el sustento prometido: Para cuándo el lomo relleno y el puré de manzanitas verdes, hum... El vino añejo. La torta de chocolate con nueces y cognac. El cafecito de sobremesa. Y por supuesto, don José refunfuñando... Me envuelve la nostalgia. Suspiro afligida. No me puedo imaginar un domingo distinto. Intranquila, de nuevo arremeto al portón. ¡Ingresaré de cualquier modo! Necesito... ¿qué necesito? Necesito la sombra segura de mis domingos. ¿Adónde diablos se fue la gente? ¿Acaso se olvidaron de mí? A mis espaldas, la frenada brusca y un bocinazo me alertan. Antes de reaccionar ya los tengo a mi lado. Se bajan a las risotadas. Me besan y saludan en ruidoso parloteo. Yo no me esfuerzo en abrir la boca. Estoy frenética. Estas no son horas de llegar, y encima, ¡riendo! Los recibo furibunda. Todos traen palmas de diversos tamaños y formatos. Como yo, se fueron a misa de Ramos, ¡es evidente! Julio me hace un guiño cómplice y me abraza cariñoso. Pasamos al comedor. Mi suegra suelta los hilos del paquete y sobre la mesa, coloca dos pollitos al espiedo, en bandeja de cartón y muertos de frío. Marisa me enseña las frutas que trae para el postre. Pepe destapa una botella de cerveza de dudosa frescura. Los chiquilines se pelean a los gritos por las cuatro patas de pollo. Don José ríe... ríe... Yo me siento mal, muy mal. Salgo al patio... Lloro en la servilleta de papel.

PIEL DE NOVIA

Recuerdo a la tía Fernanda en traje de novia. La juventud de su piel bruñida en chorros de luna desborda mi retina y me veo a la distancia. De pie tras la ventana mirándola con embeleso infantil. A través del tiempo, oigo la voz inclemente de mi hermana mayor repicando con cruel insistencia: Es una vieja loca, loca, loca... ¡Loca de atar!, remataba mi madre sin piedad. Ni tan vieja ni tan loca, pensaba yo en aquellos días y lo sigo pensando... Más bien, ella me parecía un caso digno de compasión. Fernanda era la tía de mi padre y vivía sola en la casita del fondo. Yo la visitaba a diario, apenas llegaba de la escuela. Invariablemente la encontraba frente al fogón, aventando los carbones o probando el punto de las ciruelas. Por las tardes, ella cocinaba compota de ciruelas contra el estreñimiento. ¡Y cómo no, si comía queso y bizcocho a toda hora! Esta es mi perdición, murmuraba entre bocado y bocado. Yo me sentaba en el taburete de esterilla, en un rinconcito de la cocina y desde allí, la estudiaba atentamente: Aunque feúcha y tristona, Fernanda era muy coqueta. Cubría sus canas con tintura para conseguir pelirrojas encendidas, al tono justo de su boquita de corazón y de sus uñas puntiagudas. No sé cómo te atreves, en cualquier momento te clavará las garras, machacaban mis hermanas con malicia. Sin embargo, los minutos se sucedían apacibles, repetidos en los mínimos detalles. Hacendosa, Fernanda vertía el contenido del cacharro en la dulcera y luego, se chupaba los dedos almibarados. Yo le desataba el blanco delantal de la cintura y lo ponía a solear en el balcón. Nunca supe si las manchas moradas que lo salpicaban eran de fruta o venían impresas en la tela. Igual que una paloma herida, el delantal desplegaba sus almidones en la baranda y allí lo olvidábamos. Entonces, la tía se colocaba los brazaletes, las sortijas, unas gotitas de «Chanel» detrás de las orejas y después, perfumada y paqueta, servía dos tazas de cocoa caliente y me invitaba a merendar en el comedor. Florecían azucenas del campo en el centro de la mesa y a la cabecera, humeaba apetitoso mi tazón de chocolate. Cada sorbo que me entibiaba la garganta, iba acompañado de bizcochitos «Canale», crocantes, azucarados. Yo metía la mano en el tarro grandote que ni por casualidad ella me lo acercaba más de una vez. Y me las tenía que ingeniar para atrapar tres o cuatro. La tía Fernanda cuidaba sus bizcochos con celo. Llegaban desde Buenos Aires hasta el puerto de Asunción. De allí los retiraba mi padre cuando recibíamos el anuncio de su arribo. Otra cosa que jamás descubrí era quién se los enviaba. Mis hermanas sospechaban que algo tenía que ver el novio sacerdote. El mismo que la abandonara a un paso de la boda. Claro, la tía estuvo comprometida larguísimos años y de golpe, la dejaron plantada. El prometido rompió el noviazgo y marchó al Seminario. Muy de repente se le había manifestado la vocación y en menos que canta un gallo, entró de cura. Fernanda se indispuso con la Iglesia por semejante injuria y de ahí en más, no volvió a decir sus oraciones ni a pisar la casa de Dios. Este desaire a la Divina Providencia, dio pie a las malas lenguas y la tildaron de loca. A partir de aquel percance, en la tremenda soledad de sus noches, ella solía encontrar consuelo vistiéndose de novia: Con sus galas antiguas y el ramo de ilusiones perdidas, recorría el jardín tarareando la marcha nupcial a la luz de la luna. Pero no por eso íbamos a decir que ella estaba loca. Enloquecida de sufrimiento, quizá. Eso sí. Eso podía ser... La tía Fernanda no era feliz. Saltaba a la vista. Algunas tardes me recibía con los ojos chiquitos y colorados. Aquello indicaba que se había pasado en vela hasta el amanecer. Llorando sin tregua soñaba despierta con Sebastián, el novio ingrato. Yo conocí gran parte de esa historia. Ella se desahogaba conmigo y sus anécdotas me emocionaban tremendamente. Mamá y mis hermanas sugerían que me fuese a la plaza, a jugar a la pelota o a las escondidas con niños de mi edad. Pero yo no cambiaba a Fernanda por ninguna pandilla de mocosos vagabundos. Mucho menos, sabiendo que ella me esperaba... De sobra tenía la pobre, con el plantón de Sebastián y las prendas del ajuar que se apolillaban en los estantes del ropero. Sí, yo era el único amigo que le quedaba a la tía Fernanda. Los vecinos le hacían el vacío y la familia, ni la hora le daba. Tampoco mi padre interrumpía sus ocupaciones para escuchar retazos de su desventurado romance. Cada episodio, iba con su cuota de tormento incluida, según la opinión de la gente. Aunque yo no me sentía afectado. En honor a la verdad, disfrutaba a lo grande de la merienda y los cuentos en casa de Fernanda. Si una o dos horas de mi extenso trajín, las perdía prisionero en los vericuetos de su pasado, ¿qué daño podían hacerme? Siempre fui consciente de que ella exageraba en todo, hasta en el crecimiento desmesurado de sus uñas. Creo que no se las cortaba. Apenas limaba sus puntas y se las pintaba con «Cutex» rojo sangre. Sus modales estrafalarios me causaban a veces pena, a veces gracia, pero no compartía las risotadas burlonas que estremecían a mis hermanas cuando la veíamos regresar del cine o de la feria; con el sombrero de pajarillos encajetado hasta las cejas o arrastrando la cesta marinera rebosante de ciruelas. Usaba túnicas de color turquí, fabricadas a mano por ella misma. Dos tijeretazos y una hebra larga de buen hilo «Cadena», se jactaba Fernanda respecto a la confección de sus vestidos. No sé para qué más gastos, si tengo collares de siete vueltas y guantes de terciopelo, decía, convencida de la normalidad de su razonamiento. Y yo aceptaba sus palabras amablemente, sin discusión. Por supuesto, mi ingenuidad no era tal, y me daba cuenta de que ella se despistaba con frecuencia... ¡Pero la quería tanto! ¿Cómo herirla con réplicas?, si estaba clarito que ella valoraba mi comprensión y llena de gratitud me regalaba sus confidencias. Aunque una tarde la encontré distinta, callada. Sin almidones en su delantal ni cacharros en el fogón. Desde la oscuridad de sus pensamientos me miró sorprendida. Supe que ella se había extraviado en algún lugar remoto... Y se acabaron mis visitas vespertinas. Y comenzó el tiempo de rezongos impacientes de mi madre. Y de enfermeras alborotadas yendo y viniendo por el patio. Se cortó la provista de bizcochos y cortaron al ras las uñas de Fernanda. Y desde su casita, suplantando victoriosamente al aroma habitual de compota de ciruelas, nos llegó, irresistible, un olor denso a orines superpuestos. Y se contrataron lavanderas para las sábanas que ella mojaba, pescadores para el caldo de surubí, sacerdotes para reconciliarla con la Iglesia, y desde luego, un galeno de barbas y gafas para recetarle sus medicinas. Y en medio de tantas complicaciones, las cosas terminaron simplemente: Cerraba las ventanas de mi cuarto aquella noche, cuando la vi flotando sobre el campo de azucenas. Se fue en un rayo de luna. Todavía hoy, cuando me pongo a rememorar, veo a la tía Fernanda rutilante en su traje blanco. Y me asombro de su juventud, de la tersura de su piel de novia... Pero sé que ocurre por la infinita misericordia de mis recuerdos.

EL PAÑUELO

Cruzó el patio del fondo y salió al camino principal. Por allí pasaba -llueva o truene- don Juan con su carro lechero. De lunes a viernes, Elvira aprovechaba la oportunidad y se colaba rumbo a la escuela. Esa mañana mientras esperaba, se refugió como de costumbre en el bosquecito de guayabos. Se sentó sobre una piedra grandota y se entretuvo dibujando firuletes en la tierra. El olor de la guayaba la rondaba en cosquilleos dulzones y apetecibles. Dejó los libros en el suelo, tomó la fruta y le clavó los dientes. Masticó ensimismada... Elvira enseñaba el cuarto grado que era el último en actividad. Después, nadie continuaba. La directora había decidido suspender el quinto y el sexto por falta de alumnos. No es que Elvira fuese mala maestra, sino que simplemente los del pueblo, con leer y sumar se daban por satisfechos. Necesitamos manos en la chacra y no haraganes en la escuela, pregonaban los entendidos. Obedientes, los chiquilines cambiaban cuadernos por azadas. Elvira trataba de entusiasmar a sus alumnos con láminas ilustradas a todo color y relatos fascinantes sobre geografía o historia del Paraguay, pero no había caso. En el cuarto grado, tras mucho procurar, aprendían a leer en castellano y se iban. Rodolfo, maestro de tercero y novio suyo, trataba de convencerla a que renunciara a la escuela ella también. Desde luego, casamiento de por medio, Rodolfo tenía dos aspiraciones primordiales: Hacerla su esposa y conseguir un buen trabajo en Asunción. Si yo sigo aquí es por vos, le repetía sin descanso. Pero los padres de Elvira, viejecitos y achacosos, dependían de sus cuidados. Además, así como a Rodolfo, amaba a su pueblo y en lo posible, luchaba por mejorar el panorama cultural. De manera que allí se quedaría. Por eso, creía firmemente que si Rodolfo no dejaba de soñar con la ciudad, el romance terminaría mal. Anoche se lo dijo con franqueza. Rodolfo se puso nervioso ante las palabras desafiantes de Elvira. Discutieron. El abrazo se hizo insoportable porque Rodolfo descargó su irritación en los hombros frágiles de Elvira. Ella se sacudió entre temerosa y fastidiada y una vez libre, le cerró la puerta en las narices. No volvió a abrir ni cuando Rodolfo comenzó a dar voces y golpazos escandalosos que asustaron al vecindario. Era cosa de no creer. En los diez meses que llevaban de noviazgo, la relación había marchado viento en popa. Tanto así, que cuando Elvira escuchó el traqueteo del carro lechero, todavía no alcanzaba a entender cómo fue que se liaron en esa disputa acalorada... Al filo de sus deliberaciones, relincharon los caballos. Don Juan se acercaba. En breve rodearía el tabacal y ella lo tendría a su disposición. Trató de alisar el ceño que los recuerdos desagradables arrugaban, recogió sus libros y se puso de pie para ir a su encuentro. En eso, una sobra se plantó a sus espaldas. Elvira quiso avanzar y en menos de un segundo fue a parar de nuevo al suelo, tendida cuan larga era entre las guayabas maduras. El grito se le murió en la garganta y quedó muda de asombro o de espanto. Sin más trámites, la pasión brutal del recién llegado se descargó en su cuerpo: Dos manazas lascivas la recorrieron de arriba-abajo. Despiadadamente la iban sometiendo . Sus ojos, ciegos a la fuerza, se hallaban vendados con un trapo nauseabundo que olía a caña y sudor. El pañuelo apestoso le torturaba el olfato y un remolino de asco la envolvió en sus vapores. Se aturdía... De golpe, la herida profunda que la partió en dos, apagó irremediablemente sus sentidos. Y Elvira se desmayó. Se perdió en el túnel oscuro que violaba sus entrañas... Cuando despertó, estaba tirada en un charquito de sangre pegajosa, espesa, en vías de secarse. Las guayabas machucadas fermentaban al intenso calor de la mañana. Ella no tenía la menor idea del tiempo transcurrido. Se incorporó desorientada. Las piernas le temblaban, la sostenían apenas. Abandonó el bosquecito. El agresor se había llevado el pañuelo maloliente que la cegara y pudo notar que el sol brillaba bien alto. Era mediodía. Papá y mamá estarían sentados a la mesa. Aguardándola seguramente. Con esa facha resultaba imposible presentarse en casa. La ropa manchada y la cantidad de moretones la delatarían. No, ellos no la verían así. Suficiente quebranto soportaban con la ausencia obligada de sus tres hermanos. Y para colmo, ahora también ella se había metido en problemas... Le faltaba un apoyo. Alguien que la acompañase a la comisaría. Claro, tenía que hacer la denuncia. Identificar al culpable. Encerrarlo... ¿Quién pudo haber sido el canalla, el maldito animal? Un enemigo de sus hermanos, quizá. O alguno de los borrachines que amanecían en el bar de la estación. O cualquiera de los forasteros que vinieron contratados para la cosecha del tabaco. Había tantos rodando por ahí... ¡Don Juan! Sí, a lo mejor Don Juan vio algo. Aunque de ser a sí, la hubiese defendido. Don Juan no era ni viejo ni cobarde y más de una vez, ella le había descubierto una miradita cariñosa... Se lo voy a preguntar, resolvió. Don Juan es un santo varón, padre de doce hijos. Él, hasta me puede llevar en su carro a la comisaría. Pero estará bastante ocupado con el reparto de la leche y el montón de criaturas. No, a Don Juan no lo quiero molestar, suspiró Elvira resignadamente. No encontraba a quien pedir ayuda. De sus hermanos, ni qué hablar. Los tres purgaban penas diferentes recluidos en prisión. Cada uno por su lado se las ingeniaba para portarse peor. Y papá, anciano y enfermizo, ya no ofrecía ningún amparo y encima, ni siquiera debía sospechar lo sucedido. ¿Y de Rodolfo, qué? Tampoco le gustaría que él lo supiera. Se avergonzaba... Además, la noche anterior aparentemente acabaron peleados. Y ahora, ¡justo esto! Le angustiaba que otro hombre la hubiese tomado antes que Rodolfo. Él no se lo perdonaría... Entonces, ¿a quién recurrir? Supuso que a pesar de todo, Rodolfo continuaba siendo su novio. Se decidió. Dejaría de lado sus aprensiones e iría a la casa de Rodolfo. ¡Claro que temía su reacción!, pero iba a correr el riesgo. Si en esta circunstancia no contaba con él, se las tendría que arreglar sola. Ya está, se dijo, voy y le explico lo poco que sé... Estoy como atontada, murmuró en medio de una horrorosa confusión y arrastrando los pies, cruzó el arenal que la separaba de la vivienda de Rodolfo. Llegó en una nube de tierra colorada como las manchas de su vergüenza. Se armó de valor y desatrancó el portón. Sigilosamente se dirigió hacia la arboleda del patio. Buscaba la hamaca donde Rodolfo solía dormir su siesta. La encontró vacía. Aumentó su impotencia. ¿A quién otro caer con esa historia? Sólo a Rodolfo. Aunque, ¿no sería Rodolfo el primero en despreciarla? De cualquier modo, se arriesgaría. Me va a ser difícil ubicarlo, admitió. En la escuela, Rodolfo daba clases por las mañanas únicamente... ¡La escuela! Elvira se acordó de sus alumnos de la tarde. La estarían esperando. Ella no podía presentarse así. Es cierto que ya se había liberado del guardapolvo sucio, de sus libros pisoteados, pero quedaban los moretones y su cara despavorida. Aún no lograba calmarse. Sacarse el asco de encima. ¡Ay!, si en este momento, por la gracia de Dios, llegaran en su auxilio Don Juan y el carro lechero. Ella no iba a parar hasta toparse con el miserable. Lo reconocería por su pestilencia. Eso pensaba Elvira cuando oyó crujir las bisagras del portoncito. Se escondió tras los árboles y observó con atención: ¿Regresaba Rodolfo? No, el viento jugaba a sus anchas con la hoja de barrotes livianos. Decepcionada, Elvira metió los dedos a modo de peine entre sus cabellos alborotados y sin perder más tiempo, entró en la casa de Rodolfo por el pasillito lateral. Presentía que su novio andaba cerca... Sin embargo se equivocó. No había un alma en su pieza de alquiler. El catre de Rodolfo estaba cerrado contra la pared y en el ropero de puertas abiertas, las perchas colgaban desnudas. ¡Y eso no era todo! Elvira miraba estupefacta el pañuelo mugroso caído en el piso. Lo levantó: El olor violento a caña y sudor se mezclaba con tufaradas de guayaba podrida.

LAS ALAS DEL GUERRERO

Para quienes la guerra no termina en el campo de batalla

ni en la cicatriz de sus heridas, sino que permanece

y se dilata en los fantasmas de su mente.

Y fue justo frente al espejo del portal sin nadie. Más aún, dentro mismo del espejo... Allí la conocí. Por primera vez le vi el rostro sutil y los ojos de almendra. Profundos, muy profundos. ¡Sin fin! Pero no alcancé a verle nada más. De golpe, cayó roja la noche -llaga inmensa- y en el salón, los siete candelabros de bronce se apagaron. Una ráfaga de viento destemplado se tragó las llamas y al instante, las tinieblas del parque se instalaron en la casa. Pero intuí su belleza translúcida y perfecta a pesar del corto tiempo aparecida... Y desertó mi calma en aras del misterio. Entonces, bajé al jardín para recuperar mi antorcha y mis palomas. Allí, pude asistir sombrío y desolado al desfile sin verde y sin tambores de los héroes imposibles de la patria. De la legión de víctimas sin nombre. De los soldados que marchaban rotosos, sin rumbo. De los parias perdidos en la niebla y que lívidos de frío, los encontré ensartados como un collar de municiones y violetas. Cauteloso y audaz -con mis fugaces alas apenas recobradas- me dispuse a protegerlos del hielo de la muerte. Y los obligué a buscar amparo en los altares de la iglesia para alcanzar la paz al calor de las ardientes candilejas. Luego, permanecí atento por si acaso el enemigo andaba cerca. Y pusiéronse a sonar las campanas para el «Avemaría». Erguido y solemne en mi uniforme de oficial de guerra, atravesé los interminables corredores de piedra y bruma y me introduje serenamente en la capilla. Todos estaban allí. Todos. Hasta la hija del sacristán y el niño idiota que ella cuidaba. Todos. Hasta los muertos en la última contienda. También las viejas de la oscuridad del «Ángelus». Todos. ¡Pero no estaban los santos! Y en el altar mayor, únicamente vi palomas y soldados desnudos. Y un montón de cirios. Miles de cirios encendidos! Y cada uno de los presentes llevaba su sombra prendida a su costado. Menos los que ya murieron. Estos, por el contrario, eran sombra sin hombre. Solamente sombra... Y la volví a ver. Su delgado perfil se recortó nítido en el ventanico ojival del confesionario. Caí de rodillas ante ese rostro inexplicable y la pesada caja de madera crujió por sus cuatro costados. Todos se dieron vuelta a mirar. ¡Hasta los querubines que volaban estampados en el cielo de yeso! El niño idiota empezó a gritar y tuvieron que sacarlo afuera. Los soldados notaron sólo allí su desnudez y con vergüenza, se cubrieron rápidamente con los lirios del campo. Yo inicié mi confesión pero nadie escuchaba. Ella se fue. Oculta entre palomas subió hacia el campanario. Las vi pasar tras las vidrieras superiores en una estela de brillo inusitado. La aguda letanía del Misterio rebotaba en las paredes de cemento y quebrábanse en añicos los vitrales. Las esquirlas de colores transparentes chorreaban como gotas de llanto sobre el alma. Y los muertos oraban desde el polvo. Y las viejas se escondían detrás de los reclinatorios rojo intenso, a borbotones manchados con la sangre de las heridas abiertas en la guerra. El olor de la pólvora invadió mi último resto de sosiego. Entonces, el niño idiota volvió y se puso a recoger las balas que rodaban esparcidas por el piso. Sus manos se cargaron de dolor y ardieron destruidas para siempre. Sentí sobre mi nuca un soplo frío... Reaccioné con la angustia de todos mis tormentos. Atónito, me encontré ante la cuenca sin fondo de sus ojos de almendra. Y esta vez, ¡la vi toda! Vi su cuerpo espigado como una vara de narciso. Pálido y fino. ¡Increíblemente hermoso! Vi su pelo destrenzado flotando en derredor. Vi el canto-encantador en sus labios callados... Y sonaron los cañones. Y el fragor de la batalla se derrumbó en mis oídos. Quedé embelesado mirándola. Un ejército de fantasmas bajaba de los altares con rumbo a las trincheras. Iba en busca de más soldados para adornar la capilla. Los otros se fueron marchitando muy deprisa. ¡Se pudrieron! Y al niño idiota que perdió sus manos sin remedio, le brotaron dos rosas encarnadas en la punta de sus brazos. Las sombras de los muertos se alistaron en fila de espectros derrotados Ni se incrustaron en los muros hasta desaparecer. Ella se retiró por la puerta principal, no sin antes apagar de un soplo helado todas las velas que ardían por ahí... Salí en pos de la hechicera, pero era tan hondo el camino que ella me mostraba, tan helado el viento que esparcía a su entorno, que no tuve el coraje de seguirla. Y regresé a la casa después de controlar si el centinela tenía los ojos bien abiertos. Adentro encontré a los hombres de mi tropa durmiendo en la ceniza del hogar extinto, como leños apilados de uno en uno para iniciar más tarde el fuego. Corrí a cerrar todas las ventanas de la estancia, de modo que pudiesen descansar en paz cuando la hora maldita, sin tener que escuchar las pitadas tenebrosas del tren de la carga funeraria. De la carroza que pasaba cada día a recoger cadáveres, dejando en el andén los ángeles caídos. Aquellos que perdieron sus alas y fusiles y usaban llagas solamente. Luego, escapé hasta el balcón de los jazmines, para fumar la última pipa de la guerra. Y el niño idiota se reía. Se reía convulsivo en un rincón lejano, detrás de los cipreses y las tumbas que estaban en el patio de la iglesia. El sonido sin compás de su carcajada loca retumbaba en mis oídos y tuve que salir a detenerlo. Cuerpo a cuerpo luchamos hasta que al fin su boca vomitó un quejido y el enemigo se fundió al contacto del lucero. Y el rugir de los motores que surcaban el cielo sanguinoso se convirtió en campanas y trinos de palomas. Entonces, ella regresó. Y allí, sobre el campo del reciente combate, desde el final de su mirada, contempló mi cuerpo derrumbado entre los muertos. Me puse de pie y acomodé en mi pecho mis cinco medallas del triunfo y esa flor escarlata que sangraba sus pétalos de acero clavada en mi cintura. Ella sonrió desde su puesto altivo y concertó sus pasos con los míos. Pero mis botas se hundieron en el lodo y capturado en la trampa e indefenso, la vi seguir andando sin mirar atrás. Salí despacio del fondo de la tierra. ¡Nadie había! Sólo sombras. Las sombras disgregadas en el tiempo... Y el niño idiota que destrozaba entre sus manos mi estandarte, estaba allí, divagando su miseria, su ignorancia. Pero yo, sabedor de tantas claves y secretos, me propuse firmemente rescatar el símbolo. Grité y mi pelotón de soldados espectrales se levantó al sonido de mi voz. Inconmovible ante el brutal momento, di la orden de ataque y pulsé el gatillo. Así, pude escuchar en la mañana los clarines de victoria. No obstante, los muertos bien muertos de a poco se pudrían tendidos bajo el sol. Los ángeles sin gesta y deshonrados purgaban su congoja en el atrio de la iglesia. El niño idiota pensaba y no entendía... Bailaba entre los santos que salieron a cerrar las llagas. A guardar las lanzas. A esconder los clavos. Un torbellino de alas y palomas la precedió apenas un instante después de las trompetas. Sus ojos de almendras tan repletos de fondos infinitos me buscaron allí donde mis hombres izaron la bandera. El aire muy frío me indicó su presencia. El tren aullaba enloquecido y todas las palomas se fueron de repente. Los santos huyeron espantados hacia adentro y cerraron con estruendo los portones. Los despojos que gemían tirados por ahí, ajustaron sus heridas y sus plomos y emprendieron también la retirada. Mantuve la calma y me quedé esperando su perfume de nardos, sus ojos desmedidos... ¡Me enfrenté de pleno a esa visión soberbia! Y firme, le propuse descender hasta mi suelo, hollar la misma tierra de mis muertos. Un azote de ráfaga aterida lanzó su aliento cuando nos cruzamos. Y me tumbó a la luz de su misterio atávico. Y se acabó el deliterio. Y comenzó el rescate. El miedo antiguo de mi propia muerte fue sorteando obstáculos y destapando fosas. El niño idiota descubrió mis alas y asimiló por fin la causa del dolor y de su estigma. Pero ninguna guerra ha transcurrido impune y un blanco cementerio de palomas surgió a lo largo de ese tiempo. Era un tendal de sueños y alas hacia el viento... Allí los muertos soltaban sus fantasmas para alcanzar el reposo merecido. Pasé revista a las bajas de mi escuadra y estaban todos ausentes. Todos muertos. Estaban todos menos yo. Y me llamaban...

del PORTALGUARANI.COM

Amplio resumen de autores y obras

de la Literatura Paraguaya.

Poesía, Novela, Cuento, Ensayo, Teatro y mucho más.

Enlace al CATÁLOGO POR AUTORES

del portal LITERATURA PARAGUAYA

de la BIBLIOTECA VIRTAL MIGUEL DE CERVANTES

LITERATURA PARAGUAYA

NOVELA PARAGUAYA

NARRATIVA PARAGUAYA

EDICIÓN DIGITAL

IMÁGENES DE NUESTRO HERMOSO PARAGUAY

Fotografía de FERNANDO ALLEN

Todos los derechos reservados

Desde el Paraguay para el Mundo!

Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto