AUGUSTO ROA BASTOS (+)

MEMORIAS DE LA GUERRA DEL PARAGUAY, 2011 - FRENTE A FRENTE / EL SONÁMBULO - Por AUGUSTO ROA BASTOS

MEMORIAS DE LA GUERRA DEL PARAGUAY

FRENTE A FRENTE/ EL SONÁMBULO

AUGUSTO ROA BASTOS

BIBLIOTECA DE OBRAS SELECTAS DE

AUTORES PARAGUAYOS Nº 1

EDITORIAL SERVILIBRO

25 de Mayo Esq. México

Telefax: (595-21) 444 770

E-mail: servilibro@gmail.com

www.servilibro.com.py

Plaza Uruguaya -Asunción -Paraguay

Dirección editorial: Vidalia Sánchez

Presentación: Carlos Villagra Marsal

Selección y prólogo: Osvaldo González Real

Tapa: Carolina Falcone

© SERVILIBRO

Esta edición consta de 14.000 Ejemplares

Asunción, Octubre 2011

Hecho el depósito que marca la ley N° 1328/98

PRÓLOGO

En su libro Memorias de la Guerra del Paraguay, Roa Bastos realiza un fresco apocalíptico de la Guerra del '70 a través de varias historias, mitad reales, mitad ficción, tratando de desentrañar lo ocurrido en ese holocausto de un pueblo que luchará hasta el fin con la consigna de Vencer o Morir. Tanto Frente a Frente como El Sonámbulo son obras magistrales salidas de la pluma de Roa, que arrastran al lector a través de las peripecias indecibles que han sufrido los combatientes paraguayos en medio de las cruentas batallas de esta injusta e injustificada guerra fratricida.

En el primer texto La Transmigración de Cándido López el escritor se refiere a la obra pictórica del argentino, con dicho nombre, asistente del general Bartolomé Mitre quien, por medio de un imaginario diálogo, analiza los hechos de la guerra y discute con el pintor sobre los lienzos que éste realizó en medio de los combates. En estas conversaciones con su amanuense, el General representa el poder político-militar y el "cándido" artista, la visión del pueblo. Las discusiones de ambos sobre la libertad, la guerra, el poder y otras cuestiones, alternan con los versos (en italiano) de la Divina Comedia de Dante. El General argentino fue también famoso como humanista y traductor del Infierno del poeta florentino. Esta mala traducción de Mitre es indirectamente criticada por Roa, quien la va mejorando en su propia versión menos retórica y menos barroca. La genial idea de Roa Bastos consiste en mostrar que las escenas desgarradoras que describe Dante, en los círculos infernales, coinciden con el infierno histórico de la Guerra Grande. En efecto, los personajes de ambos mundos (el real y el imaginario) coinciden en cuanto al sufrimiento y la angustia de las almas en pena. En ambas dimensiones los cuerpos que sufren todo tipo de torturas e iniquidades,

viven enfangados en sangre. Los pantanos, las selvas, el barro sanguinolento que rodea a los condenados son idénticos a los del paisaje paraguayo.

Cándido López, el pintor que presenció la carnicería de los combates, personalmente, (y que perdió una mano en la refriega) logró los colores apropiados para describir en sus telas, con un estilo entre neorrealista e ingenuo, enfrentamientos como los de Curupaity. Los colores de la sangre de los heridos contrastan con los cielos azules y serenos de sus cuadros, creando -por una parte- una visión candorosa y -por otra- una, llena de crueldad.

Lo más llamativo en esta versión literaria es la creación de un "otro" Cándido Bareiro (paraguayo en este caso) que representa la imagen especular del argentino. Aparece un "doble" que pertenece al bando perdedor y que completa la mirada del testigo triunfador. Es la creación del "Döppelganger", producto de la paranoia (o, quizá, esquizofrenia) que engendra el terror.

Por otra parte, este "diálogo-dialéctico" del autor de Yo El Supremo es un notorio alegato contra la guerra. La aniquilación de un pueblo, en nombre de la civilización, se presenta aquí como resultado de la manoseada frase de Sarmiento quien consideraba a los paraguayos como bárbaros.

En Frente al Frente Paraguayo, el autor se refiere a las Cartas desde los campos de batalla del Paraguay escritas por Richard Burton, aventurero y cónsul de Inglaterra en Brasil, famoso por su traducción de Las mil y una noches, alabada por Jorge Luis Borges. A través de las cartas - comentadas y parafraseadas por Roa- nos enteramos de las intimidades de López y Madame Lynch en los campamentos levantados en medio de la selva. Burton se convierte en invitado y admirador de Elisa (Ela), con quien comparte la mesa y la conversación civilizada de las tertulias. Las cartas nos dan una semblanza única del Mariscal, de su personalidad autoritaria y tenaz y de sus tremendos dolores de muelas. Aparecen también comentarios insólitos sobre la "prostitución patriótica" a la que debían someterse las mujeres paraguayas para consolar a los soldados, y su contrapartida "las matriarcas rameras" que se entregaban a los invasores para alimentar a sus hijos y a los ancianos.

FRENTE A FRENTE

LA TRANSMIGRACIÓN DE CÁNDIDO LÓPEZ

Las guerras, como todo fenómeno de la tragedia humana, producen casi siempre profundas transformaciones colectivas e individuales; en particular, cuando estas contiendas sangrientas se producen entre pueblos hermanos, de culturas idénticas, de una misma sangre. Su efusión violenta en el choque de los pueblos en armas, cualquiera sea la causa que las origine, se convierte en transfusión de sus identidades y antagonismos; la destrucción material y humana busca su compensación en la construcción de nuevas realidades.

Esto ocurrió en la Guerra de la Triple Alianza en la que el Paraguay sucumbió y pasó a ser un pueblo vencido -en el sentido existencial de aniquilación de un destino colectivo- después de haber sido el centro irradiador de la expansión colonial en la Provincia Gigante de las Indias, y luego, tras el giro caótico del período independiente, una de las mayores potencias sudamericanas. La Guerra de la Triple Alianza destruyó esta realidad y destruyó el símbolo por el cual podía haber sido representada, o por lo menos recordada en la escena vacía de la memoria, o tan siquiera exaltada en la cámara oscura de la imaginación cuando es invadida por la desesperación tranquila de lo irrecuperable.

Hubo un solo hombre, un solo artista que se opuso oscuramente, tenazmente, a esta suerte de maldición del olvido caído sobre el país que él estaba contribuyendo a destruir. Este hombre fue Cándido López.

Antes de que el generalísimo Bartolomé Mitre se retirara con su ejército del teatro de operaciones -puesto que allí descubrió que su verdadero enemigo no era el Paraguay sino el imperio esclavócrata del Brasil-, en el cuartel general del jefe aliado se estaba produciendo un hecho extraordinario: el "nacimiento" del pintor Cándido López. Sus Escenas de la guerra del Paraguay, que solo se conocerían más tarde, según suele acontecer con las obras maestras que el destino oculta en su nacimiento para descubrirlas más tarde en las perspectivas del tiempo y de la historia, con su carácter de intemporalidad simbólica.

Las pinturas de Cándido López son verdaderas obras maestras. Trascienden las limitaciones formales y artísticas que la erudición pictórica podría señalar en ellas, en un inventario crítico. El uso de los símbolos como alegoría es falso. Siempre da la sensación de artificialidad, de falsificación. Pertenece a las modalidades simbólicas tardías, a las modalidades deliberadamente simbólicas, características de los géneros inferiores. Las pinturas de Cándido López son auténticas obras maestras porque son naturales. La visión simbólica y mítica se halla representada en estos cuadros no solamente de una manera gráfica, visual, sensorial, sino también con el espesor de la memoria colectiva potenciada por la anticipación premonitoria del artista. Sin saberlo tal vez él mismo, Cándido López presentó en ellos su visión simbólica de la realidad como efectivamente experimentada, materialmente manipulada y emocionalmente vivida.

El genio natural, instintivo, del soldado Cándido López, asistente del generalísimo aliado Bartolomé Mitre, acabó de formar su personalidad artística en el terrible crisol de esta guerra, muchas de cuyas escenas pintó en sus cuadros con una aguda contención de sentimientos que no cedió jamás a la exaltación épica del vencedor ni al desdeñoso desprecio del vencido. La fuerza de sus cuadros radica precisamente en la limpidez y el equilibrio de su visión pictórica plasmada en formas naturales, no naturalistas ni realistas, en el sentido trivial y dogmático de estas un poco falaces denominaciones, puesto que la lectura del signo se manifiesta materialmente y no de otra manera.

Cándido López pintó el presente de las escenas de guerra del Paraguay con la visión de futuro y la recordación del pasado en el relieve metafísico del dolor colectivo de dos pueblos. Parece jugar a hacernos recordar lo que se debe recordar, lo que se debe evocar en un estado de vigilia crepuscular para confiarlo a la memoria buena contra la memoria mala y adormilada por el poder del olvido. La buena memoria viviente irradia claridad en los trazos y en los colores de estos cuadros, contrapuesta a la penumbra de la mala memoria tocada por el hálito de la muerte que llenaba de miasmas los campamentos, los esteros y campos de batalla, mientras él pintaba. El aire límpido de tales visiones barre el hedor de estas escenas y lo sustituye por el fuerte aroma de la vida en el que late la potencia de los renacimientos y las resurrecciones. No son una apología de la guerra. Son más bien su plácida y serena negación.

De todos modos, no era mi intención relatar la biografía de Cándido López ni hacer la descripción de su obra, suficientemente conocidas ambas por libros magistrales como el de José León Pagano y otros varios aportes documentales de primer orden. La finalidad de este texto, a propósito de Cándido López, era más bien relatar una antigua y curiosa leyenda de mi país, en la que aparece un pintor paraguayo, también llamado Cándido López, que se diría desprendido o desdoblado del primero para continuar la historia en imágenes donde él la interrumpió cuando el ejército argentino se retiró de la guerra. Este sosias paraguayo de Cándido López correspondería a esos extraños fenómenos de transformaciones individuales y colectivas producidas por las guerras, a que se aluden en las líneas del comienzo. Por ello el título habla de transmigración, (pasar un alma de un cuerpo a otro, teoría de la metempsicosis, según la trasnochada acepción del diccionario de la Real Academia), y no de transformación, que habría sido más adecuado.

La leyenda relata de un modo fantástico pero coherente la aparición de este segundo Cándido López, pintor paraguayo, ya casi al final de la guerra. El argentino pintó el avance triunfal de las tropas empenachadas de púrpura y gualda, la marea incontenible de acorazados y armas pesadas, el galope de escuadrones con sus lanzas resplandecientes, las figuras ecuestres de los jefes aliados. El poder y la gloria. El Cándido López paraguayo se ocupó de la vasta pululación de los vencidos. Situado siempre en el campo de fuego de los combates, pintaba las escenas del "bárbaro oficio" mientras la metralla lo iba reduciendo a menos de la mitad Era ya solamente el muñón de un hombre, una metáfora corporal del pueblo diezmado, exterminado por la guerra. Es la única figura real en medio de la trituración espectral que mezcla el alba con la noche, el tronar de los cañones con los repentinos silencios de la selva. La leyenda habla de un indígena guayaki que le enseña a tejer sus lienzos con fibras silvestres y a moler los colores de las plantas tintóreas, mezclados con polvos minerales y el fuego machacado de los lámpiros. Cándido López, pintor paraguayo del martirologio de su pueblo, transmigrante de su homónimo argentino, y tal vez su doble astral y oscuro, se funde con él en el tiempo. Desde la leyenda lo abraza, y por encima del horror celebran los dos la glorificación de la fraternidad de dos pueblos.

FRENTE AL FRENTE ARGENTINO

Hace calor, Cándido. Cierto, señor. ¿Qué estás reflejando a fuerza de brochazos, pintor? El apresto de la batalla de Curupaity, donde murieron diez mil aliados y mi mano, general. ¿Vas a pintar la degollina y la decapitación manual? ¿Qué clase de maestro es el nuestro? Olvídese del pesado pasado, maestre de la paleta, aliviánelo. No hay mejor fe que creer en lo imposible. Mi pulso no miente, general, y más desde que le falta mi mano. Menos manos, más humanos, teniente. Ni todavía así, señor; no sabe mentir. Entonces, no sirve, porque, como decía el pariente Nicolás: "El que no sabe mentir no sabe gobernar". ¿Dónde están mis lentes? En la faltriquera izquierda de su chaqueta, señor. Lenta la lente, Cándido. Ya debería estar en mi mano y no puede salir de mi mente, donde la escarbo en vano sin poder alcanzarla. ¿Has visto? Tu batalla perdida en el recuerdo también puede estar ganada en la imaginación. Hay que inventar la gloria, maestre. Si nuestras tropas recularon, hazlas avanzar en tu lienzo. Tutela tu tela mirando con un ojo el pasado y con el otro, el recuerdo. No reconocerás al uno en el espejo del otro. Ya ves, este paisaje de sangre parece un mal sueño. ¿Y qué importa si está al revés o al través? Lo que importa es el recuerdo que tendrá el porvenir. La memoria del pueblo que mira adelante para atrás. Todo se puede mejorar siempre maestre. El arte es el arma para corregir la realidad.

Pinto solo el apresto, general. Presta atención al apresto, maestre. Ahí están retratados el triunfo o la derrota. La Historia está mirando, Cándido.

¿Se olvida de que fuimos aniquilados en el de Curupaity? ¿Que emprendimos la retirada después de que los paraguayos nos mataron diez mil soldados? Un casco de granada me voló la muñeca y adiós mano, hermano, como dicen por mis pagos. No importa, maestre. No haga duelo por una mano perdida. Ya ha sido nombrado teniente segundo, manco de Curupaity, cronista de pincel, oficial sin oficio bélico, póngase el título que más se le venga y avenga. No aviene lo que no conviene, sir, y no puedo espantar los recuerdos, aparecen en mis sueños, en los croquis de la batalla, en las nubes que se me figuran soldaditos de a caballo. Yo, sin embargo, siempre olvido, y así hago el azar ¿Ya pintaste el desastre? Sí, mi general. Quiero ver la tela. No sé si está a mano ahora, aunque es un decir, ni siquiera está mi mano; vamos errando entre batallas y carnicerías, entre pantanos y aguadas. Búscala Cándido. Quiero ver lo que no vi. ¿Qué pasa con esa lumbre? Falta aceite, señor. Tuvimos que usar grasa.

Luz de grasa, luz de desgracia.

¿Por dónde va, señor? Todavía no empecé. Hundo el cálamo en la tinta una y otra vez, apoyo la mano en el pliego rugoso y no consigo escuchar la música con tanto barullo allá afuera. ¿Qué música, don Mitre? La música de las palabras del Dante, ayudante. Hay que traducir las interlíneas, el espacio vacío entre verso y verso. Ahí está el secreto de la Commedia. Cuando mi mano aquí visible sea capaz de mover la pluma al mismo compás de la música invisible que la inspiró, habré conseguido echar nuestra luz sobre la oscuridad de las palabras ajenas.

Palabras extranjeras, don. No hay palabras extranjeras, Cándido. Cada idioma funda su patria potestad ahí donde se pronuncia. Anímese entonces, señor. Los dos mezclamos tinta, temblamos un poco y después recreamos el mundo a nuestro modo y según nuestros reales antojos. Fíjese, usted con palabras escribió una guerra. El interés del Estado subordina los demás intereses, maestre. Por eso te digo que no podemos permitir que una dictadura amenace la paz de la Sud América. ¿Somos o no somos liberales? Bastante nos costó libramos del poder de los godos, con sus virreyes y sus cortes. Será, don. Aunque, a juzgar por las apariencias, se dice que de los godos pasamos a los gordos sajones.

Nel mezo del camin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura...

¿Qué significa, don Mitre? Que uno va por el camino desconocido; uno no sabe cuánto se tarda ni cuánto falta ni la meta, pero al llegar a la mitad, nos perdemos. Somos peregrinos, maestre. ¿No estamos perdidos nosotros en esta selva, general? Ni el cauce ni la causa están perdidos, ayudante. No me pierdas el discurso ahora; te decía que al llegar a ese punto desconocido solo es posible desaparecer. Pero el cuerpo se empecina en ser lo que no es, y vuelve a la carne una y otra vez. Traduzco:

En medio del camino de la vida,

errante me encontré por selva oscura...

¿Pintaste el fusilamiento del brigadier Aranda?

No, don Mitre. ¿Cómo quiere que retrate esa farsa? El pelotón fusiló un fantoche de estopa. Imagínese, sería decente reproducir una reproducción sin origen, una mascarada bastarda, don. Piense que esa comedia de ajusticiamiento convierte a la justicia en un truco. Vamos por parte, mi partidario neorrealista. ¿Ahora te ha dado por la epidemia prerrafaelista? Del taller de Ofelia sale la locura que al mundo no cura. Algo neogótico se veía en tus figuras enfiladas, en tus legiones casi infernales y esos cielos plácidos sobre batallas carniceras. No, mi candoroso Cándido. De tu infierno salen tus cielos angelicales. Te estás delatando con cada brochazo. ¿Hay algo más teatral que la mente mentirosa? No, don Bartolomé, yo no decía eso. Decía que bosquejo sobre hechos concretos, trato de dibujar la historia, tal como me enseñó mi maestro Baldasarre Verazzi. No puedo retratar una trampa, sir.

¿A quién iba a fusilar, si el desertor huyó al desierto? ¡Claro que lo sentenciamos en efigie y así fue ejecutado! No merece la pena capital quien puso su cápita a resguardo. ¿Querías que dejara en paz al fementido renegado que en nombre de la paz nos instiga a la represión? Uno muere por lo que vive, señor. ¡Qué lástima, maestre!, vivir para huir. ¿Sabías que el muy forajido renunció a su deber de soldado aliándose con otros oficiales, según dicen, para fundar un antro de perdición donde buscan la salvación? ¿Quién puede salvarse en el infierno del Gran Chaco? "Lasciate ogne speranza, voi ch'itrante." ¡El Chaco Gualamba, teniente! "Per me si va tra la perduta gente." La única justicia es ajusticiarlo para que su deshonra llegue antes que él. Lo estará esperando junto a Caronte, para remar más rápido el esquife que cruza el río inexorable de la Estigia. ¿Has sabido de alguien que haya regresado a estas playas de recuerdos, maestre? Ni siquiera conozco la tal mar océana, don señor. Mejor, pintor. Cuando cruce las aguas betunadas, Aranda será olvidado y no tendrá memoria para hundir en las ondas lustrales. ¿Quién es el tal Caronte, don? El barquero del Infierno que hace cruzar las almas desalmadas por el río Aqueronte. ¿Sabías que cobra dos monedas por el tránsito?, de ahí que los antiguos cerraban los párpados de los difuntos poniéndole una moneda en cada uno; hasta el Cristo llevó las suyas. A propósito, Cándido, tengo mis dudas idiomáticas. Aquí dice:

Ed ecco verso noi venir per nave

un vecchio, bianco per antico pelo,

gridando: "Guay!, a voi, anime prave".

Non isperate mai veder lo cielo

i'vegno per manarvi a l'altra riva

ne le tenebre aterrene, in caldo e'n angelo

Nada entiendo, señor, aunque a música suena justamente la parte de Caronte, maestre, el timonel del Más Allá. Yo la traduje así: "Y en una barca, vimos de repente", ¿o escribo mejor repentinamente? De repente, suena a urgencia, señor. A algo que viene rápido a causar estragos, como las cargas de los paraguayos cuando atacan para degollar. Repentinamente es más pensado, como quien dice que tuvieron tiempo para maquinar la matanza; y nosotros sabemos que no puede ser así. Raza de bárbaros, maestre. No piensan: pasan y pisan.

¿Por qué les hizo la guerra, señor? ¿Usted pensó antes de firmar la declaración? El Mariscal metió sus tropas en territorio argentino, pintor. Atropelló la soberanía. Pidió permiso, sir. Cruzar las tropas por el potrero de Misiones para defender la Banda Oriental invadieron los brasileños, sir. Cruzar por Misiones litigiosas todavía, patria de nadies.

Un viejo, blanco con antiguo pelo,

que así gritaba: "¡Guay!, maldita gente".

¿O queda mejor condenada gente? Depende señor, de lo que usted piense que son. Un condenado es alguien que sufre el mal como sentencia, un maldito es alguien que goza sentenciándose al mal. Entonces son maldita gente maestre. ¿Cómo más se puede llamar a un pueblo que se complace en ser tiranizado?

Apenas terminaron de salir de la dictadura de un fanático para entrar en la de un lunático. ¿De qué infierno estamos hablando ahora, señor? De todos los que existen, del mismo que estás viendo y viviendo, Cándido. Hay un infierno escrito en los versos y otro que leemos en esta tierra de bárbaros.

"¡No esperéis más volver a ver el cielo:

vengo a llevaros a la opuesta riba,

a la eterna tiniebla, al fuego, al hielo!"

¿Queda bien cielo o lo cambiamos por libertad. Libertad me parece mejor, señor, aunque no hace juego con las otras palabras. La libertad no hace juego con nada, maestre, porque con ella no se juega. Yo dejaría cielo, señor; es más... espiritual. Hay que salvar el cuerpo por ahora. Ya se verá dónde queda el resto.

Ed una lupa, che di tutte brame

sembiava carca ne la sua magrezza,

e molti genti fa giá viver grame.

Y una loba asomó, que se diría,

de apetitos repleta en su flacura,

que hace a muchos vivir en agonía.

¿Qué te parece, Cándido? No me gusta flacura pero no sé qué otra cosa dibuja mejor la miseria del ánima en el cuerpo. Depende de la miseria lo que se diga de ella, don Mitre. La de una nación que tiene que ser liberada de una tiranía elegida por ella misma, mi ilustrado ilustrador. Si eligió no es tiranía, señor. ¿No? ¿Y qué es entonces? Yo diría que es una servidumbre tan peligrosa como la libertad que usted predica, don.

Es peligrosa tu falacia, maestre amaestrado en el arte de la sofística. ¿Quién te alecciona, Cándido? Protágoras de Abdera? ¿O el impío de Georgias? ¿De quién aprendiste el método de la refutación que convierte a la opinión más débil en el argumento más fuerte? No juguemos con palabras, palafrenero pintor. Usted pregunta, don Mitre, yo le digo lo que me parece.

Vayamos por parte. ¿Qué significa elegir, a tu saber? Significa que soy dueño de mandar o ser mandado, señor. Por mi propia voluntad. ¿Tu propia voluntad, te esclaviza? Depende, señor. "Depende, depende" Si fuera por tu mano, estaríamos escribiendo la historia de la dependencia en vez de la independencia de la historia, insigne maestre. ¿Y qué cree que hacemos, don Bartolomé? ¿Hacemos la guerra por nuestra cuenta o por orden de Su Majestad? ¿Se sirve un mate?

"vedrai li antichi spiriti dolenti

che la seconda morte ciascun grida."

"y verás los espíritus dolientes

que claman por perder segunda vida"

¿Va bien así, maestre? ¿Qué quiere decir "segunda vida", general? La primera es aquella que parió nuestra madre, la segunda es la que nos damos a nosotros mismos. ¿Qué está escribiendo, general? No es un escrito maestre. Es una traducción. Quien dice traducción dice traición, don Mitre. Tal vez, mi ladino ladero. En todo caso, es el mismo oficio que el tuyo. La imaginación crea por instinto, como las bestias que copulan y se enciman en el secreto de la noche mientras el silencio nos tiene en vilo. No creas que no te observo, teniente. En plena refriega te veo mirando desde la altura cómo los hombres se trenzan en combate, cómo las lanzas atraviesan los vientres, cómo se hunden las espaldas de los caídos en la cenagosa tierra de los paraguayos. Vas guardando esas imágenes en tu cabeza insolada y después, de noche, en la tranquilidad, empieza tu guerra con los trazos y destrozos. ¿Te has creído que esas imágenes son fieles a la matanza? La memoria del momento es la más engañadora. Nunca estamos en el tiempo presente, salvo en la memoria que acopia, como la tuya copia. Toda historia contemporánea es un fraude.

Revisé ayer tu garabato del Campamento en el Empedrado con la banderita azul-blanca flameando sobre el rancho de la campaña. Parece una escuelita, y tus soldados son como colegiales subiendo las barrancas con las mochilas a cuesta, tensando las drizas de las chalupas. Hormigas yendo y viniendo por el arenal de la playa. ¿Así se imprime una guerra? Más valdría que usaras el daguerrotipo, que no suaviza ninguna sevicia. No, mi lugarteniente. Teniéndote en tu lugar estás afuera, lejos, retratando las chucherías de una crueldad que todavía no has comprendido del todo. Si fueras fiel, tu infidelidad estaría por delante, haciéndote ilusionar colores y formas que ni vos ni yo hemos visto nunca jamás. ¿O acaso te has creído que la guerra es esa fila de soldaditos uniformados como juguetes que miran el cielo azul? Miran a Dios, señor. Dios no se ve, Cándido. Si pudiera, con Él ya se habrían hecho retratos relicarios, iconos, estatuas, y Dios no existiría sino en los museos de arte. Por más que mires el mismo cielo no verás a Dios, Cándido. Tus ojos ni siquiera ven la muerte y ella te está mirando fijo.

"Temer si debe di sola quelle cose

ch'anno potenza di fare altrui male;

del'altre no, che non son paurose."

Voy por el Canto Segundo, maestre. Traduzco.

"Toda cosa se teme solamente

por su potencia de dañar dotada:

cuando no hay daño, miedo no se siente. "

¿De qué miedos habla, don? Están en el Infierno atravesando un mundo de bestias que se retuercen torturadas, mil formas de suplicios y congojas, desolación y espanto. El Dante fundó el Infierno, maestre. Únicamente la poesía podía edificar desde la nada pero esa misma virtud fue su mayor defecto; la palabra falsa. Quiere ser el nombre del infierno, el mismo infierno, la condenación y su salvación, todo a la vez. Vamos a conocer el Infierno leyendo al Dante, maestre. ¿Dónde cree que estamos, general? Deberías pintarlo. ¿Qué cree que estoy haciendo? ¿No ve aquí la artillería aliada, más allá la infantería paraguaya? ¿Y dónde fue ese combate, ayudante? La carga de la batalla de Estero Bellaco, sir. No soy sir, maestre, no soy británico. Yo decía por lo de sirviente, don. ¿Por qué no te llevé conmigo en Cagancha? ¿Por qué no me acompañaste en Pavón? Supe que tuvo un revés en Cepeda, cuando las tropas de Urquiza sitiaron Buenos Aires, don. Mis condolencias, aunque tarde. Ya me resarcí en Caseros, cuando finalmente exterminamos al dictador para aniquilar la tiranía de esta Sudamérica. La tiranía no está en Caseros, señor, respetuosamente. Ciertamente, mi vulpino maestre, allá estaba Rosas que era peor. La tiranía está en el corazón de las gentes cuando están asustadas, don. Mala solución para un mal asunto. ¿Y qué solución nos trae su libertad, don Bartolomé? El bienestar, la prosperidad, el progreso indefinido de mano de la razón. ¿Te parece poco, maestre? ¡Mire cómo progresa la guerra, señor! ¿La guerra? Un pequeño accidente, apenas. Nosotros, los del común de la gente, no entendemos las cosas, don. Todo lo enrevesamos. Nos dicen que el país progresa y nos parece que seis o siete estancieros se van haciendo dueños y señores de las tierras, los hombres, los bienes y los males. Eso nos parece, don. En las palabras aparece una cosa y en las vidas aparece otra. Vivimos entre fantasmas, don. Ahorita usted me habla de progreso y está destruyendo.

Te engañan las apariencias, palafrenero. Parece lo que no es, como decía tu compadre Georgias, el siciliano capomafia de la verdad. Muchas veces el Estado tiene que hacer lo mismo que Dios, usando pequeños males para llegar al bien curando el gran mal. Si antes no mata el cuerpo que usted dice que hay que cuidar, señor. No hablo del cuerpo sino del conjunto, de cuerpo ya estamos muertos antes de que se nos acabe la vida, algunos mueren dos veces y otros, ni siquiera viven una vida íntegra por miedo a morir un poco. Será, don. Pero de no haber sido por Solano López en San José de Flores, hoy la Confederación Argentina sería la condenación argentina dividida como estaba. ¿Ayer su padrino y hoy su enemigo? Ningún poder tiene amigos, mi incauto teniente. Con una mano hay que barajar sin quitar la otra del gatillo. Yo duermo con un ojo como las liebres, y aun así desde el Cuyo me despiertan con asonadas, el coronel sin corona Felipe Varela cruza desde Chile cantando zambas para bravuconearme sus pacificaciones como si hubiésemos armado esta guerra por puro gusto. Por si fuera poco, Felipe Saa me levanta la Rioja, San Fernando, San Juan y San Luis; ya no hay santo que duerma en estas tierras mientras me mantengo en vela porque Paz no me deja en paz y Rawson, más que ministro del Interior parece ministro instigador, reclamándome desde Buenos Aires para sofocar las rebeliones. Arde hasta el pasto a mi paso. Ya ni la fe es santa desde que Santa Fe me amaga con el indio renegado de López Jordán, parece que aliado con el Lópezguayo para dividirme la Confederación por medio de una confiscación. Ya no se puede gobernar, Provincias que apenas son ranchos se creen Estados hechos y derechos. No entienden lo que es la civilización.

¿Y qué es la civilización, don, aparte de esta matanza? Es bien simple: Buenos Aires es la cabeza y las demás son los miembros. ¿Dejarías que tu mano decida? Si estuviera en su sitio, al menos me defendería, don Mitre pero le recuerdo que su guerra me desmanó. Culpa de tanta subversión, maestre; a veces conviene perder la mano para conservar el cráneo sobre el cuello. Depende, señor. Su liberalismo nació cuando cortaban cuellos en vez de manos. Cortaban cuellos con pensamientos, maestre. ¿Quién piensa aquí? ¿Esos caudillejos analfabetos? Se apaga un fuego allá y se enciende otro acullá. Esta guerra me quema los talones pero no puedo retroceder. Eso es lo malo de la guerra, señor: avanza la venganza y no deja nada a su paso.

"Per tai difetti, non per altro rio

semo perduti, e sol di tanto offesi,

che sanza speme vivemo in disio. "

¿Cómo traduzco difetti?, me pregunto, maestre.

He pensado unas cuantas veces en la culpa de los inocentes. No creo que piense en otra cosa; con perdón, don. ¿Ve esta matanza? Es el dibujo de la batalla de Tuyutí. Hay mucho humo, maestre; será porque ya pasó. No deja ver como quisieras. Vea a través de la humareda, señor. Las profecías se hacen mirando el pasado. El presentimiento de la verdad es superior a la verdad, dicen. La sangre es invisible hasta que la guerra la descubre, le da color, consistencia. Tal vez mis colores traicionen la realidad, pero no puedo pintar la traición de otra forma. ¡Qué obsesión, Cándido! ¿Qué tanto pintar carnicerías y refriegas? Pinto lo que usted me muestra, general. ¿Qué te parece esta estrofa?

"Por tal culpa aquí yacen solamente,

y el castigo es desea, sin esperanza,

piadosa remisión del inocente. "

No me parece que se pueda desear sin esperanzas, señor. La gentuza no sabe estas cosas, maestre. El hombre probo se prueba en que no firma dudas ni deudas, ni se le da por jugar su destino a los dados ni señalar su fe con el dedo. Dudo de mis dedos, sir. Si apuesto los pierdo. Si los pierdo, ya no los tengo puestos.

¿Son lanzas las que erizan el aire de tu pintura? Lanzas, mi general. Estos paraguayos inventaron otra guerra. De nada me sirvieron las clases de táctica aprendidas en el liceo militar. Cohetes Congrave, carabinas Spencer, baterías, cañones en barbette, metralletas, granadas y pañoles que no conviene que alternen más de dos bocas... ¿y todo para qué? Para venir a esta selva infestada a pelear con tacuaras afiladas en los rescoldos. Parecen de Breda tus lanzas, teniente-tenedor. Cuidado con acercarte demasiado a Diego Velázquez, puede ser peor guaraníes emboscadores. A ver si no termina tragándose tu manufactura.

En el Segundo Círculo, se castiga a los lujuriosos, mi beato aunque salaz teniente. Te he visto espiando a las indias cuando se ayuntan con los conscriptos, sudorosos los cuerpos trenzados en un combate entre catres. No habrá sido para abonar tus artes sino tus malas partes, teniente pintarrajeador. Hay un hoyo infernal donde purgan los impíos contra el arte, maestre. No vayas a caer allí donde "de aquí, de allá, prestábanse la mano los condenados, contra el fuego que a todos abrasaba"

Hay que escribir los partes, ayudante. El último que envié a Buenos Aires fue el del acuerdo de Yataity Corá. No me acuerdo del acuerdo, don. Poco cuerdo el desacuerdo querrás decir, milico figurativo. La conversación entre orates tiene la virtud de la locura: ni él me entendió ni yo lo atendí. Me quiere trazar límites en el Pilcomayo marcándome los mapas, ni que fuera topógrafo el Mariscal. ¿Qué viene después de la conferencia sin conveniencia de Yataity-Corá, mi fiel escudero? Déjeme sacar las cuentas. Cuentas o cuentos no dan lo mismo, Cándido. La Historia se hace con fechas. Bueno, el encuentro de Yataity-Corá fue el 3 de septiembre, general. El 22 fue la batalla de Curupaity que le mostré en la pintura. Buena memoria para tan malos recuerdos, ladero.

Pero faltan datos, este parte será un parto. Cuando escribo sobre el pasado solo existen las palabras garabateadas del escrito que van quedando sobre el papel como el sudor de mi alma. Claro que tengo alma, mi teniente mal mantenido. Y no es una pústula y tampoco está escondida detrás de escritos y leídos, está adelante, atrás, arriba, abajo, en los cinco sentidos, en la conciencia que duerme conmigo.

Te decía que faltan datos, me estás robando retazos de historia, cuatrero timador. ¿Acaso yo te escamoteo visiones para tus infundios pintarrajeados? Garabatea, maestre, graba a buril, enyesa frescos de las batallas calientes. Tus imágenes nunca serán más fuertes que los escritos. La tinta aguachentada por estos humedales y esteros seguirá viva proclamando tus bellaquerías en Estero Bellaco. A tu nombre han puesto el charco de agua cenagosa. Lo han bautizado en tu memoria desmemoriada que quiere ser hurtadora de datos. ¡Yo estoy documentando la verdad! ¿Por qué no pintaste los matorrales espinosos que casi me despellejan? ¿Ya te olvidaste de tanto pajonal cortándonos el paso? Este río lleno de bocas no podría vomitar más aguadas y pantanos, inmundas de cólera y viruela, fiebre y diarrea. Más que bellaco el estero, todavía tengo la nariz impregnada del olor ácido de la muerte. No habíamos descansado de la degollina que sobrevino a la batalla cuando tuvimos que lanzamos a otro combate, en Tuyutí. ¿Pintaste ese desastre para los paraguayos? Barro que borra. ¿Dónde está tu retrato del maltrato? Al castellano le faltan palabras, señor. No hay términos exactos para contar todo lo que fue esa campaña inhumana. Inhumada, maestre. ¿Y tus figuras? No alcanzan, don Mitre. Estos soldaditos enfilados, como usted dice, parecen batallas de maquetas. No sé pintar el dolor, yo solamente dibujo lo que veo en su rostro y nunca vi algún dolor ni en los peores momentos, general. Eso se debe a tu mala visión, a esa manía de mirarme fijamente cuando transcribo, no cuando escribo la Historia, maestre. Hay poca luz cuando hay mucho miedo, don. ¡Ah, te delataste, mi pávido ayudante! Habías resultado ser timorato. No, señor. No muero de lo que no elijo y su Estado me obligó a una guerra que no se me aviene. No estoy tan convencido para morir por una causa sin cauce.

"Amor conduce noi ad una morte; "

"El mismo Amor llevónos a la misma muerte;"

Romántico, señor. Acá el odio será nuestro maestro. O la estupidez. ¿De qué sirve esta guerra a nuestros intereses? Sigo traduciendo, maestre.

E quella a me:

"Nessun maggior dolore che ricordarse del tempo

felice ne la miseria; e ció sa'l tuo dottore"

Y ella: "¡Nada es más triste que el recuerdo de la

felicidad, en medio a la desgracia! ¡Muy bien lo sabe

tu maestro cuerdo!".

No sé si sé, Cándido. Pero sabe que no hay cosa más desgraciada que recordar la felicidad en esta guerra, don Mitre. Mucho se te olvidó, pero tu memoria recriminante sigue y persigue lo que consideras mi error. Solo recuerdo, maestro cuerdo. El mismo amor de los paraguayos nos lleva a la misma muerte, maestre. Los dos amamos la tierra, aunque de distinta manera. Pero sus ojos están puestos lejos, general.

Traté de querer lo que más odiaba y terminé odiando lo que más quería. Quise lo que no quise. ¿Por qué declaró esta guerra, don? Porque ellos me invadieron Corrientes, maestre. ¿Se olvidó? Tuvimos que firmar el Tratado contra la locura. Querían cruzar a la Banda a socorrer a los desorientados orientales, cumpliendo otro Tratado, don Mitre. Entre tratados terminamos triturados. ¿Cómo se puede escribir la palabra error, generalísimo señor? ¿En qué idioma? No sé. Pedro Mártir dijo que el Alighieri no pudo escribir su Commedia en el latín de la época, no le alcanzaba el vulgar y el erudito sobraba. Entonces inventó un idioma nuevo para mentar a las almas después de la muerte. De mentar a mentir hay un paso, don. ¿Por qué no miente al menos? Invente otro idioma para mentar su equivocación, que está exterminando a estos cristianos. Mire que no será tan difícil como firmar un Tratado. Suficiente con empezar a balbucear sonidos desconocidos y amontonar significados. Yo también sufrí hasta que pude encontrar los colores apropiados para pintar el crimen, créame. Pero mi oficio, dentro de todo, es más liviano y modesto: yo no firmé ningún Tratado.

El precio de la libertad será el de las treinta monedas de plata que le compraron la muerte a Dios. Ése fue el precio arreglado entre los conspiradores y el traidor, don; o sea, los que firmaron el Tratado y no el verdadero valor del mártir. Pago ese precio, si libro a mi pueblo de cualquier tirano, maestre. Estoy pagando. Cara cuesta su libertad, don. No quedará nadie para gozarla. La memoria de un pasado remórdiente es todo el futuro que le espera a este país que arrasamos.

¿Qué es esa libertad que tanto cuesta a tantos, señor? Laissez faire, laissez passer.- ¿Cómo se traduce, general? Dejad hacer, dejad pasar. Simple, Cándido.

"Giusti son due, e non vi sono intesi;

superbia, invidia e avarizia sono

le tre faville c'hanno i cuori accesi."

Estamos en el Tercer Círculo del Infierno, maestre.

Aquí se atormenta a la gula. Tanta gente que nunca se sacia, don. Todos los liberales deberían ir en masa a ese círculo, ¿no le parece? No, maestre, se equivocó. Dios no castiga al pecador sino al pecado. Entonces, la doctrina entera tendría que arder allí. Tampoco hay fuego, fíjese que es más bien un pantano, una ciénaga. ¿No estará en el Paraguay, señor? Hace meses que no hacemos más que recorrer carrizales anegados, charcos y fangales, lodazales y bañados. Estas extensiones aguadas no tienen límite, como la codicia de los hombres, sir. Cuanto más ilustrados, más insaciables. Ya quisiera ver a los señoritos afrancesados ladeándose en el lodo, sir. Embutidos hasta la nuca en el fango que amasaron para empantanar a los miserables. Volvamos al Infierno, maestre. Nunca salimos de él, don Mitre. En medio del fangal maldito que eternamente azota una lluvia muy fría, está el Cancerbero: "fiera crudele e diversa, con tre gole caninamente latra, sovra la gente", con su hocico negro y el ojo purpurino; muerde las almas castigadas de continuo. Pero tengo que traducir, no me distraigas, maestre.

"Solo hay dos justos, que ninguno atiende;

la envidia, la soberbia y la avaricia

son las tres teas que la furia enciende. "

¿Cómo era su catecismo de la libertad, sir? Algo me recuerda a "la envidia, la soberbia y la avaricia". ¿Vino del Infierno tal doctrina? ¿Es artículo de fe de la sanatasía? ¿El "creo porque es absurdo" de la demonología? Laissez faire, laissez passer no tiene nada que ver con la envidia, que es vicio de mediocres, de gente que ha perdido antes de empezar. Significa: dejad hacer, dejad pasar. ¿Qué hay que dejar hacer? Trabajar, maestre; el Estado no tiene que entrometerse en la producción de bienes que está en manos de los ciudadanos. ¿Ni siquiera para producir los males, don? ¿Por qué nos empujó al combate su Estado, que deja hacer? Dejar hacer no es dejar de hacer, sir. No me venga con palabras capciosas, maestre. Use sus embustes en los ungüentos, mézclelos con los pigmentos del óleo sin consagrar que usa para desatinar la Historia. El Estado no hace ni deshace, no es la llave del cielo. ¿Ahora me viene a decir que los civiles armamos esta guerra que siempre ha sido negocio de militarostes y abogaduchos?

Dejad pasar, maestre. ¿Qué es lo que hay que dejar pasar? El libre tránsito de la mercadería para el comercio, pintor. Tus pócimas colorinches vienen de Francia, estás pintando con mucílagos y alumbres importados, tu colofonia proviene de tierras galas; las trementinas y el litargirio, el azul de Guimet, el blanco litafán que se ve en tus cielos lánguidos, maestre. El antimonio, el betún de Judea, el minio, la cochinilla, la goma guta que te permite reproducir el soleado, las indisinas y los cinabrios pasaron por eso; están en tus manos urdiendo paisajes donde la muerte es un pretexto para que yo escriba el texto, teniente.

¿Sabías que el Presidente Mariscal tramaba ser coronado Emperador de Argentina cuando declaró la guerra? ¿Que envió dos cuerpos de su ejército al mando del general Robles y del teniente coronel Estigarribia por los ríos Paraná y Uruguay para ocupar Buenos Aires? El obispo Palacios y un refugiado magiar, el coronel Wisner de Morgenstern, fueron persuadiendo al ambicioso Mariscal de convenirse en Emperador del Plata y hasta le hicieron fabricar una corona en una casa de París, que fue embargada en la Aduana de Buenos Aires.

Liberad e igualdad, maestre. Una corona no hace igualdades. Ninguna república se hace con alhajas. ¿No serán puras habladurías, general? Las mentiras tienen padres, pintor. Algo las parió. Dueño de las puertas del Plata, ¿qué o quién iba a parar la ambición del Mariscal Presidente? El "dejad pasar" se podría transformar en "pagad fielato y alcabalas al Mariscal antes de dejar pasar".

¿Has pensado alguna vez que la avaricia es tan nociva como la prodigalidad, Cándido? No, don. Nunca tuve tiempo de ser una cosa ni la otra. Quien no tiene bienes, al mal se contiene. Avaricia es vivir en la pobreza por miedo a la pobreza, según el docto Bernardo. Y pródigo es aquel que regala lo que no tiene. Están juntos en el Infierno porque los dos son incontinentes, cada uno a su modo. Extraña la justicia sagrada, don Mitre. Castiga por igual al que se beneficia y al que se perjudica, igual que su guerra.

Cosi scendemo ne la quarta lacta pigliando piú de la

dolente ripa che'l mal del'universo tutto insacca.

Ah giustizia di Dio! tante chi stipa nove travaglie e

pene quant'io viddi? e perché nostra colpa si ne scipa.

¿Qué significan los versos, sir? El Dante y Virgilio ya bajaron al Cuarto Círculo del Averno, maestre. Unos están condenados a soltar lo que los demás aferran contra sí. Dan vueltas sin saber cómo salir de la ronda macabra sin principio ni fin. ¿Decía que libertad con igualdad se emparejan, sir? Ni más ni menos, ministril. La libertad sin la igualdad no sirve más que a los poderosos, la igualdad sin libertad es otra forma de sumisión que empobrece a todos. Tienen que estar juntas. ¿Así como la avaricia y el despilfarro? Esos vicios nunca van juntos, maestre. El mezquino jamás derrocha; el pródigo nunca acumula. Vea cómo se torturan haciendo rodar pesadas masas de piedra con el pecho, quejándose sin parar.

Y descendimos hasta el cuarto grado,

adentro del abismo doloroso

que todo el mal del mundo se ha tragado.

¡Oh, Dios, que en tu justicia,

poderoso, amontonas, cual vi, tanta tortura!

¿Por qué el fallo es aquí más riguroso?

La riqueza de las naciones está en la tierra y no en las fábricas. Los negocios siguen las mismas leyes que la naturaleza cuando el Estado no interfiere en los asuntos privados. El compadre Colbert estaba equivocado cuando insinuó a Luis que la economía de Francia dependía del oro habido y por haber en las reservas del tesoro. Que es como decir que acaparando denarios se podrían comprar tres o cuatro Cristos. Hábleme en simple, don. Las gentes del común no estamos acostumbradas al regateo y oferta de tanto compraventero marchante. El asunto es simple, Cándido. Para que el oro aumente, no hay que comprar más de lo que se vende. Yo diría que hasta una matrona lo sabe, señor. Como también ha de saber que, si como usted dice la riqueza de un pueblo está en la tierra, ese pueblo está perdido, sir. Ustedes ya repartieron la tierra antes de empezar el juego. ¡Justamente, mi económico maestre de la paleta en ristre! Si dejamos operar el segundo principio, las cosas vuelven a su lugar. ¿De qué principio me habla, don? Si dejamos que los negocios sigan las leyes naturales de la economía libre, libres seremos los ciudadanos. Perdóneme, señor, pero aquí el fallo es más riguroso también. Si mal no recuerdo, natura enseña que las bestias más fuertes se tragan a las más débiles. Y, si la mente no le deja olvidarse, ya le dije quiénes son los más fuertes terratenientes que terminan aplastando a los desterrados hijos de Eva. Y así, la desigualdad se come a la libertad, don. Ya me dice mi parecer: poder hacer es hacer poder, generalísimo.

"Per ch'una gente impera e l’altra langue,

seguendo lo giudicío di costeí,

che é occulto come in erba l’angue."

Todo lo tuerces, secretario sin secretos. Tu voz de insurrecto chapotea en el barro del infierno al que estás precondenado y encadenado desde antes de nacer. Tu astucia no será suficientemente ácida como para roer los grillos que muerden tu tobillo. ¿Qué dice, sir?

"A unos abate y a otros los preserva,

según la voluntad que yace oculta,

cual silenciosa sierpe entre la hierba"

No me gusta el último verso, señor. La frase es demasiado fina para el sentido demasiado grueso de la idea. Yo pondría, con todo respeto a su digno oficio, mejor: "como víbora muda entre la hierba":

Le recomiendo ese remedio para sus liberales, dicho sea de paso. Ser víboras está bien, pero mudas. El defecto que se les ve a los liberales-conservaduros, como las hilachas a los ponchos, es que todo lo explican y nada resuelven, don. Con todo respeto. Teniente segundo pintor, ¿y usted por ventura cree que ese mamarracho es la batalla de Tuyutí? Yo no veo sino cuerpitos del cuerpo de ejército. Soldaditos de plomo no batiéndose sino corriendo en un campo de diversiones.

Ahora entramos en el Quinto Círculo, donde purgan los iracundos. Hay una torre y al pie, las aguas de la Estigia. Dante y Virgilio tienen que subir a la barca de Flegias para cruzar a la otra orilla, cuando se les acerca un condenado cubierto de barro.

¿Te imaginas el Río de la Plata, puerta del comercio para la Sud América, aduanado por el Mariscal-Protovirrey-Emperador sin imperio de la razón? Imagínate los sesos, maestre, dibújalo si te es posible, con los humores penetrando por un lado y saliendo por otro. Imagínate que un colapso tapona la entrada. No llega sangre, pintor; se asfixia, se queda sin calor, desaloja el alma de su sitial en la pituita. Una mente demente. ¿Qué le queda al cuerpo sin gobierno sino la apoplejía? Buenos Aires es el cerebro de la Sud América, secretario. La sede del espíritu que gobierna y amansa el salvajismo de estas tierras. Cuanto más lejos de la sede, más sediciosos; como ves, entre estos payaguás que todavía se dejan arrastrar por caciques y caudillejos. Es la enfermedad de estas patrias parias que hay que remediar poniendo las cosas en su lugar debido, separando la iniquidad de la inequidad. Será el mal del injerto, don. Dicen que no todos los ramos brotan cuando se llevan de un sitio a otro. Las repúblicas de la Europa no sientan en estos terrenos mal sembrados. La apoplejía, maestre. Pinte la apoplejía.

"Quei fu al mondo persona orgogliosa, bontá non é

che la sua memoria fregi; cosí s'é l'ombra sua qui

furiosa."

Hay, cosas impintables, sir. ¿Con qué trato retrato las gabelas, los tributos, aranceles y diezmos que la porteñidad impone en sus catastros catastróficos al resto del cuerpo de las Provincias Unidas y tullidas del Río de la Plata? Una cabeza coronada y un cuerpo andrajoso, general. El finado Salón ya moldeó leyes para que ningún ciudadano fuese tan rico como para comprar a otro ni tan pobre como para venderse. Nuestra cabeza hipotecó toda la Sud América, sir. Todos somos sus sirvientes. Abra los oídos, maestre manco. El Alighieri, no yo, le responde:

"Esa que ves, un alma fue orgullosa

sin la bondad que abona la memoria;

por eso vaga aquí, sombra furiosa."

"s'appressa la cittá ch'a nome Dite,

coi grave cittadin, col grande stuolo."

"es la ciudad de Dite; en insosiego

la habita inmenso pueblo maldecido."

Me disculpa, don. Creo que arruinó un verso. Ese insosiego no me sosiega. El "in" prefija lo contrario, pintor. ¿Cómo se podría dormir tranquilo en el In-fierno? Como in-feliz, in-cauto. In-justo también, sir. La gran cabeza de Buenos Aires está loca de orgullo, sin la piedad que abona la memoria para que, antes de hacer un daño, recuerde que ya nos dañaron el cuero y el cuerpo, señor. ¿Cómo pondrías el verso?

"es la ciudad de Dite, y sin sosiego

la habitan ciudadanos maldecidos. "

No está mal, maestre. Yo que usted dejo pinceles y espátulas y tomo la pluma. Mal bicho da mal pluma, sir. No me tiente, me basta y sobra con leer sus palabras, aunque siempre le desconfié a las letras, más todavía desde que estoy a su servicio, donde ya perdí una mano y algún día no encontraré mi cabeza. Andarás a los tumbos hasta tu tumba, maestro de artes-sanas. ¿Cómo se gobierna un decapitado? Ciego y sin sosiego, mudo y sin oídos, desatinado estás mal destinado. Igual que las Provincias Unidas, sir. Te estás volviendo apóstata, teniente segundo. Y para colmo, relapso. Muy oportuno de tu parte porque llegamos al Sexto Círculo, donde expían los heresiarcas y sus secuaces. ¿Qué pena será mi espina, sir? ¿Qué maldades ha cocinado un Dios tan bueno para afligirme en la eternidad?

En sepulcros de fuego se abrasan los despojos desalmados de las almas despojadas, maestre. ¿Tienen carne? Sí, pero solamente para sufrir. Ningún gozo les llega sino llagas "del cerchio di Giuda": "en la mansión de Judas ". ¿Tienen visitas piadosas, al menos? Las tres Erinnias y la Gorgona son las enlutadas viudas de la vida.

"Queste palude che'l gran puzzo spira,

cigne dintorno la cittá dolente,

u'non potemo intrare omai sanz'ira"

¿Sabías que el Mariscal tiene un escuadrón de amazonas, pintor? Se escucha por ahí, señor. También se dice que usted hizo capturar dos soldadas, que usa como barraganas. Fraudes, Cándido. Chismes de comadres. Las generalas y tenientas no existen, un batallón de hembras se olería a distancia.

"Este pantano con inmundos velos

envuelve en torno la mansión doliente,

donde no se penetra sin desvelos."

¿Por qué usa palabras abastardadas, general? ¿Por qué no decir donde nadie entra sin desvelos en vez del artificioso penetra? Usted pone un muro entre el Dante y mi propio infierno. ¿Por qué mansión donde dice ciudad? Derrueque la bizarría de tanto barroquismo inútil, sir. Vaya a lo simple. Ojalá la construcción del mundo fuera simple como su idioma simplificado, teniente.

¿Qué son las Furias, don? Las vengadoras de la sangre derramada, pintor. Cuando alguien atentaba contra su progenie, ahí estaban las tres: Megera, Alecto y Tisífone. Dios lo libre de esas plagas, general; con toda la sangre de sus hermanos que hizo desperdiciar su Tratado de la Triple Venganza. Alianza, teniente. Alianza para la venganza, don. Mire el trabajo que tendrán las menstruas siguiéndolo cielo y tierra como menstruos. Otra vez los pantanos en los versos, señor. Tal parece que su Infierno está copiado de esta selva acuosa, húmeda por donde se la mire. ¿Cómo son las Furias?

Dove in un punto furon dritte ratto, tre ferie infernal

di sangue tinte, che membra feminine avieno e alto,

e con idre verdissime eran cinte; serpentelli e ceraste

avien per crine, onde le fiere tempie enano avvinte.

Algunos vieron a las soldadas, general. Diz que eran sin tetas. La palabra lo dice, teniente, no hay amazonas-madronas. "... ché se'l Gorgón si mostra e tu'l vedessi,/ nulla sarebbe di tornar mai suso": dice el poeta. ¿Sabe lo que hacen las Furias?: claman invocando a la Gorgona. "...porque si viene, y ves a la Gorgona,/ de este lugar no subirás exulto." La palabra Gorgón ya asusta, como si viniera de una garganta ahorcada, don. Mejor, maestre, porque era un ser terrible que convertía en piedra a quien la miraba. Igual que ese mujererío comandado por la coronela, señor. Diz que las vieron en la selva bañándose en un arroyo de esos que brotan entre las piedras, general. Que tienen el cuero del color de la miel y ojos verdes como las hojas del camalote. Las amazonas no sirven, maestre. Son seres mitad hombre, mitad mujer. Con el rostro de una doncella y el pecho de un gladiador; pero no vaya a dar crédito en el banco de la superchería, son embustes de viejas y borrachos. Nunca nadie las vio. Pues diz que las vieron, don. Que tienen una coronela salvajísima y con el valor de diez húsares. Úselas, pintor. Serán un fiel retrato de esta cruzada que comanda un loco. Si recluta niños de once años, ¿por qué no admitiría mujeres indefensas? ¿Indefensas? Que no, que las mujeres de acá diz que tienen más coraje que los tigres, don. Eso se dice. Que son como esas mujeres espantosas que en su Infierno andan detrás de la sangre de la parentela, don.

Y tres Furias, que súbito se alzaban, tintas en sangre,

formas espantosas,

de miembros femeninos semejaban:

ceñido el vientre de hidras muy verdosas, y en las

sienes, cual sueltas cabelleras, cerastos y serpientes venenosas.

Las Furias tienen víboras en la cabeza, Cándido. Igual, quiere decir que tienen ponzoña en el seso, sir, como las guerreras de acá. ¿Usted sabe lo que es el odio, o manda matar por obra de decretos? Decretos son secretos. Pero la muerte no se esconde, general; mire ahí el codo del río donde pasan los cadáveres de los ametrallados. Ya está visto que nunca vas a comprender el estado del Estado. Yo no soy yo. Cuando decido acciones de gobierno Bartolomé Mitre está a un lado, tomando mate con Cándido López, que todavía no hizo los bocetos de las batallas, pensando como pensé el 10 de mayo del ‘65, "en un día en los cuarteles, en quince días en campaña, en tres meses en la Asunción, terminando esta guerra". Ahí están tus croquis de mi retrato uniformado con la pechera galonada, la banda cruzándome el pecho, la espada colgada y un pliego que sostengo con el puño derecho, donde se lee:

"CONSTITUCIÓN REFORMADA

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA".

¿Ya se ve en mis ojos este Infierno, maestre? No. ¿Sabe por qué no? Porque ése no es el Bartolomé Mitre que gobierna; el que ejecuta la cosa pública está repartido en miles y miles de ciudadanos que piensan por él, que dejan atrás las miserias y piensan en una nación que va tomando forma. Muy lindo el discurso, don. Pero fíjese lo que deja atrás ese estadista que no sufre pero calcula: por delante hasta el río se repite cuando no recula, siguen pasando los despojos mortuorios. ¡Ni que fuera un desfile al revés! Ha llenado el Paraná de difuntos, don. ¿De esos miles me habla cuando está repartido, don? Usted se habrá repartido pero ellos están partidos.

Tutti li lor coperchi sospesi,

e fuor n'uscivan si duri lamenti,

che ben pareandi miseri e d'offesi.

Si no supieron vivir, que aprendan a morir, maestre.

Es lo mismo que dice el Alighieri:

Sus sepulcros estaban destapados,

y del fondo salían, clamorosos,

los lamentos de tristes torturados.

¿Leyó el parte que llegó anoche, don? No. Diz que nuestro comandante Fredo Marín y el capitán paraguayo de caballería Alonso Benítez hicieron un alto al fuego en plena batalla y se abrazaron, don. El capitán capituló, maestre. Ahora el general Osorio quiere saber qué sanción le corresponde al comandante Marín. Pena capital, por sedición. ¿Juicio sumario? Sume desacato, amotinamiento e instigación a la rebelión si quiere sumar, pero yo no daría por él ni los tres días de una novena. Hay que fusilarlo. Firme la sentencia, sir. Escriba con letra bien clara al final del parte: "Sentencia de muerte en firme dentro de los cuatro días de recibo de esta orden". Hay otro problema, general. El muerto se escapó de su condena, desertó después de aquella batalla. Igual, que se lo despene en efigie; valga una pena simbólica por un traidor fugitivo. La cuestión es que el delito no quede impune. El delincuente puede esperar. Hay que exterminar la herejía de raíz, ya ves lo que hace la Providencia con los apóstatas y sectarios, secretario. Están lo más cómodos, acostados en sus sepulcros, don. Que no, que los sarcófagos arden continuamente. "Ché tra gli avelli fiamme erano sparte." Fuego eterno que ni tu arte podría conservarlo, Cándido. "Las llamas, de uno a otro, serpenteaban." Supón que las pintaras, la tela se irá gastando, las anilinas rojas se irán quedando rubias, ocres, manchas como de humo, y sin embargo el original, allá en el Seol, estaría cada día más vivo, abrasando las cárcavas y huesas del osario de almas. No importa que la condena se haga con reo ausente, a fin de cuentas nadie está presente de cuerpo entero en su muerte.

Fredo Marín no es el único, general. Diz que hay un grupo de prófugos de esta guerra sin cuartel ni cuarteles. Redacta un parte que los tenga a todos, así tenemos nuestro infierno propio, tal como el recinto toscano del Alighieri. Nunca será más cierto que el todo es menor que la suma de sus partes; la matemática judiciaria que es la norma del Estado, maestre. "Cedant arma togae", como dijo el compadre Cicerón. ¡Las armas den lugar a las togas! Yo soy el juez. Pero también es militar, don. Entonces, digamos: Arma et togae.

Una vez más, señor, y con todo respeto, veo que los políticos se felicitan creyendo que mienten para hacerle un bien a las gentes acostumbradas a ser engañadas para su mal.

La ley no trama venganzas, Cándido. Corrige lo torcido, endereza el yerro, virtúa lo desvirtuado. Y entonces, ¿por qué ordenó tanto fusilamiento, don? El cuerpo puede ser exterminado pero hay que pensar que el alma sobrevive, maestre. ¿Por qué no pinta las ánimas? ¿Y qué cree que hago cuando doy forma a los batallones enfilados? Trazo los últimos retratos de los que serán trozos y trizas, don. Su carnicería de usted. "Quando di Iosafát qui torneranno,/ coi corpi che lá sú hanno lasciati": dice el poeta en el Sexto Círculo, maestre. ¿Qué significa? Que recién el Día del Juicio los cuerpos buscarán las almas atormentadas. Pobre gente, don. ¿Se imagina esos finados acuáticos reclamando una pierna aquí, una mano allá? He visto que los buitres se han comido ojos y narices cuando no cavan más hondo, devorando los sesos. ¿A quién le van a requerir por sus carnes usadas, general? ¿A usted, acaso? No se olvide que firmó el Tratado y que la tinta de la muerte no se apaga como los fuegos de mis telas. Está escrita en la mano de Dios.

"Peró comprender puoi che tutta morta fia nostra

conoscenza da quel punto

che del futuro fia chiusa la porta."

Alguien tiene el deber de pensar más allá de las consecuencias, maestre.

"Y bien comprendes, yacería muerta nuestra

conciencia,

desde el mismo instante que nos cerrara el porvenir su puerta."

No hay otro futuro que asegurar la libertad del pueblo, maestre. Tal vez empezamos mal porque la desigualdad ya estaba organizada desde la colonia, pero sin el uso de la libertad, los menos siempre van a tener dominio sobre los más. No hay que cerrar la puerta del porvenir. Pero su guerra abrió la puerta del Infierno, don. Y allá vamos todos en fila como los soldaditos de mis lienzos. Hay un castigo para los violentos, Cándido. Si se me condena, será justicia. "Monte per forza e ferute dogliose", escribió el Alighieri. "Muerte violenta, heridas dolorosas. "Yacen entre aires malsanos, miasmas y parásitos en un valle anegadizo donde todo se pudre.

"onde omicide e ciascum che mal fiere, guastatori e

perdón, tutti tormenta

lo giron primo per diverse schiere."

¿Para qué vivir si no podemos rectificar algún retazo de justicia en un mundo manifiestamente inicuo y arbitrario? Corrija la realidad en sus estampas, maestre.

"el homicida, el que comete ultrajes, hiriendo o

depredando, es tormentado en el primer jirón, según linajes."

¿También allá abajo hay privilegios, don? ¿Qué tiene que ver el linaje? Desde que el mundo es mundo el más fuerte o el más astuto se queda con la mejor parte, Cándido. La ley es el único límite. Sin ley no hay libertad. Sin libertad no hay Estado sino estado de servidumbre. Antes de las constituciones y los pactos, antes de los parlamentos y los tribunales, así ya lo entendió el ojo del Dante, que hizo un infierno donde la justicia corrige lo que la política mal rige en el mundo. Es un sueño en el mañana para enderezar las pesadillas de ayer.

"Ma ficca li occhi a valle, ché s'approccia,

la riviera del sangue in la qual bolle

qual che per violenza in altrui noccia."

Oh cieca cupidigia e ira folie,

che si ci sproni ne la vita corta,

e ne l'eterna poisi mal c'imolle!

No sé, señor. Las gentes del común no estamos avezados en las artes del gobierno.

Mas ve en el valle, que la cuesta toca...

La cuestión es más bien simple, Cándido: un pueblo es verdaderamente libre cuando se libra verdaderamente de sus opresores desde el sueño. No hay verdad más fuerte que nuestros sueños.

ese río de sangre que se anega...

No sé, don. Mucho andar me hizo mucho desconfiar. Perdí la mano pero gané la maña. Perdí la cabeza pero gané certeza, creo. Y lo único cierto es mi duda porque la historia se llena de deudas y deudos. Nos queda la duda.

la violencia, que de otro el mal provoca ...

Feliz del hombre que es libre de dudar, maestre.

Pinte y dude, pinte la duda en todo caso. Los estadistas estamos condenados a la certeza aunque estemos equivocados.

¡Oh ira loca! y ¡oh codicia ciega...

Únicamente una cosa tengo por segura, don. Que en esta tierra atribulada hay dos clases de gentes. Están los que construyen y están los que destruyen. Los que procuran mantener la calma y los que nunca están en calma. Los que remedian y remiendan y los que recomiendan las heridas.

que aguijonea pasajera vida..

Todo efecto tiene su causa, maestre. Si se pone una balanza sobre mi cabeza se inclinará a mi favor, siempre que la justicia tenga el peso del pensamiento.

y aquí por siempre entre tormentos brega!

Las manos que construyen siempre son menos, a los que tienen dos -me pongo por caso- les dejan una; mientras que las manos que gatillan se cuentan por miles. Siempre ha sido más fácil matar que crear. La razón del Estado es la locura de los amos. Te estás volviendo contumaz, maestre.

lungo la proda del bollor vermiglio, dove i bolliti

facieno alte strida.

Sueño otro sueño, general. Su pesadilla me despertó en medio de una matanza entre piquetes y baterías, cañoneras y acorazados. Huele demasiado a chamusquina para dormir, don. Así no se puede soñar.

recorrimos aquel lago bermejo,

de condenados sitio doloroso.

Antes solamente el Bermejo era bermejo, ahora sangran el Paraná, el Paraguay, el Tebicuary, el Pilcomayo y pronto la sangre ha de llegar al Uruguay y a la mar océana, sir. Ha convertido a la Sud América en el sitio doloroso.

¿Yo? Se equivoca, maestre. No fui yo el que atropelló la soberanía de una frontera. Diz por ahí una comadre que el Mariscal te escribió, señor. Ah, cartas cortas, teniente. ¿Quién cree en las palabras escritas de un gobernante? Que le avisó que no aceptaría ninguna interferencia del Brasil en los asuntos del Plata al invadir la Banda Oriental. El Mariscal se estaba aliando con los orientales por un lado y con Urquiza por el otro, maestre. Quería usar una pinza para asfixiarme.

Hay hombres que dejaron de soñar su sueño de libertad, señor. Y soñaron algo mejor. El único sueño del Estado es el orden, maestre. Usted reza continuamente por la paz. ¿Acaso cree que yo adoro la guerra, que no sé que es Moloch que hoy me come un hijo, mañana cien y después mil? Tal como se ven las cosas, así parece, general. Mal ve quien mira de reojo, maestre.

Francamente no sé, don. Ellos cruzaron el río, la mar, la Estigia y el revés de los acuerdos y recuerdos. Tal vez sus fuerzas militares los aplasten porque están desarmados. Tal vez la selva los devore como hace con todas sus criaturas. No importa, general. Su guerra será sofocada como todo error más tarde o más temprano, pero su guerra es cosa de cuerpos, de armamentos, de pólvora y sangre, mientras que ellos se han salvado antes del Juicio. No se hundirán en las fosas de fuego ni se anegarán en el lodazal eterno desgarrados por furias y monstruos. El Infierno se hizo para nosotros, en algún sitio nos hemos de encontrar con los violentos que vio su Poeta pero no alcanzó a ver su poesía, don Mitre. ¿No ve que acá está el fuego? No vemos sino fuego, quemazones y humareda, tal como se ve en su infierno de papel. Pero hasta el papel arde, señor. No resiste la prueba de las llamas. Lo de ellos es distinto, está hecho de sueño y el sueño no se consume: se convierte en ideas y las ideas brotan como esta selva, don. Siga quemándola, de las cenizas volverá a brotar, seguirá viva a través del tiempo, más allá de sus almanaques por los siglos de los siglos.

Traduzco, maestre.

Quedé a mirar la condenada turba,

y cosa vi que me causó pavura,

y que el solo contarla me conturba;

mas la firme conciencia me

asegura, como fiel compañera

que da aliento bajo el albergue de una mente pura.

Yo vi cierto, y lo veo en el momento, un busto sin

cabeza ir caminando en medio

de aquel triste agrupamiento.

La cabeza del pelo iba colgando en sus manos, a

modo de linterna, y "Ay de mí!",

clamaba sollozando.

( )

"Por dividir lo que se hallaba

unido tengo así dividida la cabeza, principio de este

cuerpo amortecido;

Y culpa y pena así se contrapesan "

FRENTE AL FRENTE PARAGUAYO

RECUPERANDO LO ESCRITO

A lo largo de más de un siglo, la historia de la Guerra Grande (llamada de la Triple Alianza) continúa siendo materia de controversias y discusiones, de querellas y duelos interminables. A pesar de haberse escrito sobre ella bibliotecas enteras, sigue siendo totalmente desconocida. La historia oficial de los vencedores no ha hecho sino oscurecerla aún más y tornarla inverosímil como una tragedia que no ocurrió ni pudo haber ocurrido.

Hay, sin embargo, un testigo extranjero, en cierto modo neutral, que levantó con humor y fantasía una de las puntas del velo de la tragedia: se trata de sir Richard Francis Burton, el más famoso traductor de Las mil y una noches, viajero incansable, aventurero de la estirpe de los Marco Polo, héroe de la campaña colonial británica en Egipto, autor de casi un centenar de libros, la mitad de los cuales destruyó y quemó su mujer lady Isabel con saña implacable. El libro de la espada o El peregrinaje a la Meca son libros que perdurarán como los de Plinio, los de Joyce o los de Jorge Luis Borges, pese a sus distintos géneros, naturaleza y extensión, a las diferentes épocas en que fueron concebidos y escritos. Son partes del Libro único que se sigue escribiendo a lo largo de las edades por el mismo autor con diferentes nombres. Escribe uno para que los particulares lean.

Sir Richard estuvo en el Paraguay a principios y al final de la contienda. Vio sobre el terreno el final de la guerra, se hizo amigo de Francisco Solano López y de Elisa Alicia Lynch. Habló, conoció y entrevistó a los jefes aliados, con los cuales intentó por su cuenta una negociación de paz, la que cayó en el más completo fracaso.

Hacia fines de 1870, poco después de terminada la guerra pero no la destrucción y el saqueo del país bajo las fuerzas de ocupación, Richard Francis Burton publicó su libro Cartas desde los campos de batalla del Paraguay, muy inferior a los otros en calidad literaria y magia creativa, pero superior a todos ellos como crónica del holocausto de un pueblo. "Un pueblo que va a desaparecer sin dejar huellas", afirma el autor en el prefacio.

Con lenguaje pintoresco e imaginativo relata en él episodios de la vida de los campamentos de López y aporta elementos no tratados por los profesionales de la historia sobre el debatido y nunca aclarado final de la contienda. Desde las anfractuosidades de la serranía siguió con su catalejo los últimos combates de un puñado de pigmeos, barbudos y espectrales, armados de lanzas de tacuara, contra los súper armados escuadrones de la caballería brasileña, apoyados por la artillería de grueso calibre.

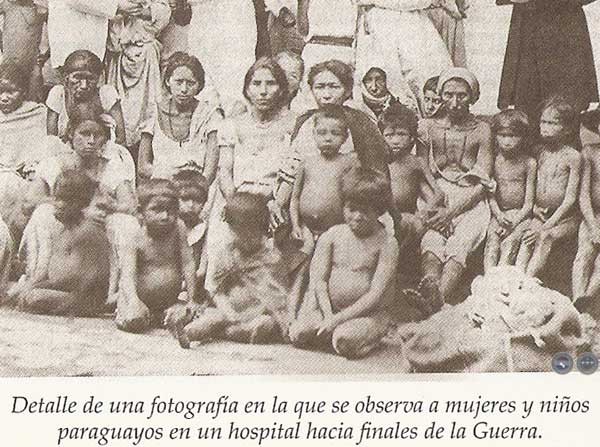

Cuando llegó Burton, en esa segunda visita ya no sobrevivían en el Paraguay más que mujeres, ancianos, niños e inválidos. ¿De dónde sacaba aún Solano López esas tropas que Burton veía luchar con tanto denuedo y heroísmo? Esos combates se reproducían en todas partes en medio de los espejismos y torbellinos de polvo del desierto, en los laberintos selváticos, en las cavernas infranqueables de la cordillera, bajo el sol de hierro del verano, bajo los chaparrones diluviales del invierno.

"Yo tenía la impresión -dice Burton en una de sus Cartas- de que un solo y único puñado de hombres era el que aparecía y desaparecía en todos los lugares a la vez. Esos pigmeos no eran hombres adultos. No eran más que muchachos púberes, que se habían pegado a las caras unas hirsutas barbas "fabricadas" con crines y colas de caballos mediante el indestructible látex del mangaisy (en guaraní en el original). Muchos de esos niños iban acompañados por sus madres disfrazadas de la misma guisa. Esos dos mil niños, que "sobraban", iban a ser aplastados por los cascos de los caballos aliados. Así lo ordenó, hacia él final de la guerra, el coronel Domingo Faustino Sarmiento -sucesor del general Bartolomé Mitre en la presidencia, y director de la guerra-, en una proclama famosa." Burton la transcribió en el apéndice. Dejó en castellano la palabra "sobraban" referida a los niños-soldados que debían ser aplastados por los cascos de la caballería aliada.

Por momentos no se sabe si sir Richard está relatando lo que vio realmente, o si está traduciendo con palabras, necesariamente más pobres que las imágenes y como deformadas groseramente, las visiones de delirio de Cándido López, el pintor de la tragedia. Burton vio y admiró esos cuadros que iban saliendo "del natural" pero también de una visión de ultratumba; incluso vio pintar a Cándido López, sentado entre los muertos, al final de una batalla. "Parecía un sordomudo o un sonámbulo completamente fuera del mundo real", escribe en una de sus cartas (la decimotercera), totalmente dedicada al pintor.

Burton, por entonces, era cónsul de su país en la corte del Brasil. Tenía carta blanca para recorrer el país en guerra. Traía instrucciones reservadas del Emperador para convencer a Solano López de que aceptara renunciar a su investidura de jefe de Estado y al mando de sus fuerzas armadas a fin de que el alto mando aliado pudiese negociar, con el sucesor que él mismo designase, el cese de la guerra. El Emperador comprometió su autoridad en asegurarle todas las garantías de protección a su persona, a su familia y a sus bienes, con la sola condición de abandonar el país eligiendo el que más le conviniera para solicitar asilo fuera de América del Sur.

El Cónsul, viajero y capitán inglés, buscador impenitente de mundos y de seres extraños, visitó al Mariscal Presidente y a su consorte Madama Lynch en el errante cuartel general en plena retirada, cuando ya su fin estaba próximo. Conversó mucho con

ambos en las largas sobremesas de campamento a la luz de las cercanas estrellas, y en la trepidación de los lejanos combates. En su gabinete de trabajo, Solano explicó al Cónsul, documentos a la mano, que la inicua guerra que estaba devastando el país había sido instigada y financiada por el imperio británico, empeñado en la expansión del librecambio.

En la buena tradición filibustera de la Reina de los Mares -escribe en su Carta primera que Solano le dijo-:

"El imperio trocó la enseña corsaria de sir Francis Drake y sus congéneres por la patente de corso de la "independencia protegida", invento del nuevo pacto neocolonial cocinado entre gallos y medianoche por el Foreing Office y las cancillerías de Buenos Aires y del Imperio del Brasil". El Cónsul traduce los insultos que bramó el Mariscal en una verdadera explosión de furia. En ella se mezclaron, según el Cónsul, expresiones en el castellano más castizo que había oído en América y también en el dialecto paraguayo de la lengua vernácula. Burton no entendió muy bien el discurso bilingüe del Mariscal, pese a que había estado ya durante dos largos períodos en el país. El Cónsul se jactaba de hablar en treinta y cinco idiomas, incluidos sus dialectos, y de soñar en diecisiete. "Ese hombre me apostrofaba -escribe- en una germanía inextricable."

Burton cuenta que sonrió ante la desenfrenada invectiva. Sabía todo lo que Solano sabía. Sabía cosas que Solano no sabía. Se las iba transmitiendo oblicuamente, sin comprometerse demasiado. Su pasión era estar enterado de las cosas. Sabía que no se podía torcer el curso de los hechos ya consumados, pero que se debían conocer sus causas primeras y, sobre todo, los elementos imperceptibles y aparentemente anodinos que los habían desencadenado. Encontró natural que el mariscal paraguayo se batiera como un tigre acorralado por la jauría. Comprendió que palabras como "renuncia", "abdicación", "rendición" no tuvieran ningún sentido para esa fiera acosada. Su lema era vencer o morir. Pero la victoria no fue más que un espejismo apagado, hacía cinco años; con los fuegos del primer combate. La muerte aleteaba ya, agoreramente, sobre el aura de ese hombre que sentía día y noche la corrosión del tiempo y del universo.

"Le abrí desde el comienzo -escribe el capitán inglés- amplio crédito y justificación a todos sus excesos y me guardé la irrisoria propuesta del Emperador en el forro de mis guantes. Sabía yo que los principales jefes de las fuerzas federales de la Mesopotamia y del Noroeste argentinos, en guerra contra Buenos Aires, habían propuesto a Solano, reiteradamente, incorporarse con sus tropas al ejército paraguayo y hacer la guerra juntos contra la Alianza. ¿Por qué no aceptó usted esa ayuda?, le pregunté. Solano me respondió un poco brutalmente. Primero, dijo, porque el ejército paraguayo se basta solo para luchar contra esos piratas. Segundo, porque el ejército regular de un país civilizado no puede admitir el concurso de fuerzas irregulares. La anarquía y la mezcla no son buenas en ningún caso, y menos aquí. Estado y nación, pueblo y ejército son, en este país, un cuerpo orgánico y disciplinado. Un solo cuerpo y una sola cabeza: ¡ésta! Se golpeó el quepis y mostró los dientes amarillos por el tabaco. En lo hondo de la espesa barba, casi azulada de tan negra, esa mueca de soberbia duró solo un instante. La mano de Solano se tendió hacia los mapas y los croquis de batallas que tachonaban la loma de la tienda, fijados con alfileres."

"Los nuevos filibusteros -barbotó Solano- quieren aniquilarme para convertir al Paraguay, la única nación libre y soberana de América del Sur, en un país de esclavos. La Alianza me hace la guerra sobre la base de un pacto secreto tan inicuo, que no se atrevieron a publicarlo. Yo les he declarado la guerra como se debe, ante la faz de las naciones, cuando armé la expedición en defensa del Uruguay contra la invasión del Brasil. Cumplí con todas las normas del derecho internacional. Hice el honor al presidente Mitre de pedir permiso a su gobierno para que esta expedición cruzara el territorio argentino. Pero ya estaba él coaligado con el Brasil y, en lo interior, con el general Urquiza, que simulaba mantener estricta neutralidad. Pronto me enteré de que Urquiza ya había apresado a los principales jefes federales para impedir su adhesión militar al Paraguay. La traición de Urquiza y la venta de su neutralidad en el conflicto le valieron los trescientos mil caballos para la remonta de su ejército y el millón de dólares que le envió por adelantado la banca Mauá.

"Mi error táctico y estratégico -reconoció Solano López- fue no atacar y aplastar a Urquiza mientras mis fuerzas, muy superiores a las de la Alianza, cerraban una tenaza de hierro y de fuego sobre el Brasil por el norte hacia el Mato Grosso, y por el sur hacia el Plata sobre Buenos Aires. Tanto el general humanista Mitre como el general hacendado Urquiza debían grandes favores a mi padre (éste era inclusive compadre del vencedor de Caseros) y a mí mismo. Yo fui el mediador de la unificación argentina. Fui llevado en andas por las calles de Buenos Aires. Me entregaron un Libro de Oro con el homenaje de las mujeres y hombres más eminentes de aquel país. Mitre y Urquiza eran considerados leales amigos del Paraguay. La varita mágica del oro inglés los convirtió en enemigos jurados pero ocultos. Pude atropellarlos a mansalva como hicieron ellos y hacerles morder el polvo de la derrota desde el primer minuto. No quise cometer esa felonía que me habría igualado a mis enemigos."

Mostró al Cónsul una copia del tratado secreto de la Tripla Alianza. "¡De la triple infamia! -masculló Solano, abofeteando el arrugado papel. Pretenden anexar mi patria, por partes iguales, al imperio esclavócrata del Brasil y al viceimperio de Inglaterra en el Plata, que esclaviza a las provincias argentinas. Eso únicamente podrán imponerlo sobre mi cadáver, en el último combate, sobre la última frontera."

"No era una bravuconada -comenta sir Richard-.

Ese hombre no se volvió loco en ese momento. Ya lo estaba. No era un malvado. Era un hombre de honor." El Cónsul preguntó al Mariscal sobre el porqué de esa obcecación inútil, contra la evidencia de un destino sellado inexorablemente, mientras se consumaba la destrucción de su país." Cuenta que, echando lumbre por los ojos, Solano le respondió: "Lo que llaman destino es una coartada de los débiles y pusilánimes. No conozco otro destino que el forjado por mi voluntad. Mientras yo pise un palmo de esta tierra, mi patria existirá y sus enemigos no prevalecerán contra ella".

Solano se había erguido en su silla. A Burton le pareció que había crecido de golpe, sin levantarse, hasta tocar con su cabeza el techo de la tienda. Se oía hacia el sur el lejano tronar de los cañones de la artillería brasileña. Se escuchó un sordo tumulto en el tráfago del cuartel general. Empezaron a granear los disparos. Solano se levantó y salió llevando del brazo a Burton.

- Venga a ver el globo de los aliados.